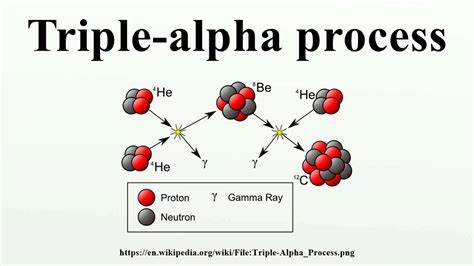

三重α过程是宇宙中一种关键的核聚变反应,它决定了碳元素在恒星内部的产生与丰富程度,对于生命的存在及宇宙化学元素的演化至关重要。理解这一过程不仅有助于揭示恒星的内部机制,还可以帮助人们探索生命起源的物理基础和宇宙的精细调节问题。三重α过程是由三个氦核(也称为α粒子)融合,最终生成碳核的反应链,是恒星在氢燃烧之后进行的氦燃烧过程的核心。这个过程的关键在于中间产物锆-8(即^8Be),它极为不稳定,寿命极短,仅为10^-16秒数量级,但正是它为三个氦核的聚变搭建了桥梁。两个氦核快速结合形成锆-8后,如果在极短的时间内能捕获第三个氦核,便能通过一种被称为“霍伊尔态”的^12C激发态形成碳核。这个激发态的能量水平极其巧妙地位于三个α粒子组合的能量附近,极大地增强了反应几率。

霍伊尔态是1950年代由天体物理学家弗雷德·霍伊尔基于碳元素丰度的天文观测大胆预测的实验核态,随后在实验室被证实,使宇宙中碳的生成机理得到了科学验证。整个过程释放出大量能量,约为7.3兆电子伏特,这种能量为恒星继续发光发热提供了动力,同时驱动恒星内部的核合成反应。三重α过程的效率对恒星的生命周期有着深远影响。当恒星核心的氢燃料耗尽,核心收缩升温,当温度升至约1亿度时,三重α过程被激活。对于质量较低的恒星,三重α过程的启动常伴随着剧烈的氦闪现象。在这一阶段,恒星内部因温度急剧上升导致的核心反应加速产生过多的能量,推动核心压力上升,最终解除电子简并态的束缚,进入稳定的氦燃烧阶段。

这种过程对恒星的演化路径和外部表现形态产生重大影响,最终决定其后续元素合成及质量损失行为。较大质量的恒星经历更复杂的演化过程,除了核心区域的三重α燃烧外,外围还存在氦层壳燃烧和氢壳燃烧,形成多层次的核燃烧结构。随着氦的不断聚变,碳与氧逐步积累,进而为合成更重元素如氖、镁等奠定基础。恒星向超新星终结阶段演进时,这些元素成为后续爆炸和星际物质回收的重要“种子”元素。三重α过程极度依赖温度和密度的条件,功率释放率对温度的依赖高达40次方,且与密度的平方成正比,比其他核燃烧过程如质子-质子链和CNO循环对温度密度依赖都要剧烈许多。这种敏感性使得三重α过程在恒星晚期阶段表现出极其剧烈的变化。

科学家们注意到,宇宙中碳元素的丰度和碳生成的细节反映了核能级之间微妙的能量匹配,展示了核物理的“微调”特征。碳核的激发态必须精确位于特定能量附近,才可能保证足够的碳元素形成以支持生命。若激发态能量稍有偏移,碳元素产量将急剧减少,宇宙可能无法孕育碳基生命。类似地,氧核的激发态也影响氧元素的生成速率,进而影响碳和氧的相对比例。这种对能级精度的极端要求经常被引用来支持宇宙精细调节的观点,即宇宙的基本常数似乎巧妙地调节在支持复杂生命的条件区间内。三重α过程不仅仅局限于普通恒星中,也存在于某些特殊的天体环境,如中子星表面。

当物质从伴星落向中子星时,局部的氦燃烧波可以以极高速度传播,伴随强烈的X射线爆发。这些过程的观测为核物理和天体物理连接提供了实验依据,使科学家对高密度极端条件下的核反应有更深入理解。尽管三重α过程是恒星内部元素合成的重要环节,但它在宇宙大爆炸早期则未能发挥作用,因为当时的温度和压力条件不足以维持此反应。这导致最初宇宙中碳元素几乎为零,碳的丰富主要是由于恒星演化过程中的核合成积累。这一点对宇宙化学元素的形成史及生命的地理分布具有决定意义。在科学史上,三重α过程的理论预测与实验验证过程极具传奇色彩。

弗雷德·霍伊尔基于观察到的碳元素丰度,预测了尚未被发现的^12C激发态,并呼吁实验室寻找对应的核能级。事实证明,他的勇敢假设是正确的,成为核天体物理学领域的经典案例。此次发现不仅证实了核力模型中核结构的合理性,也为理解恒星元素合成铺平了道路。如今,三重α过程在天体物理学、核物理和宇宙学领域仍然是研究热点,科学家通过理论计算、实验室核反应测量以及天文观测不断完善对该过程的认识。先进的粒子加速器和天文望远镜使我们能够更精准地探测核能级结构和恒星内部动态,为揭示宇宙元素演化提供了强有力的数据支持。简而言之,三重α过程是揭示宇宙如何从简单的氦元素诞生碳元素的桥梁,是连接核物理与生命起源的关键纽带。

碳元素的存在为复杂化学反应和生命分子提供了必要基础,而这种基础正是通过恒星内部极端条件下巧妙的核聚变反应精细调节而成。通过对三重α过程的深入理解,我们不仅获得了对宇宙本质的洞察,也拓展了对生命如何可能在宇宙中诞生和繁荣的认知。未来,随着科学技术的发展和人类对宇宙的探索持续深入,三重α过程的秘密将被进一步揭开,助力解答宇宙中生命的终极谜题。