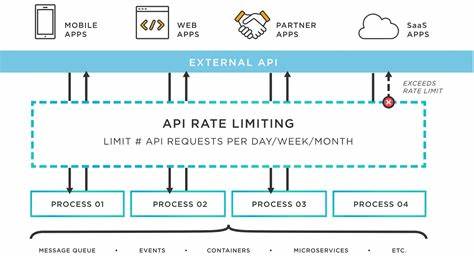

在现代软件系统中,API调用频率限制(API Rate Limits)是确保服务稳定性和公平访问的重要机制。许多开发者和工程师通常通过经验方法如指数退避(exponential backoff)来管理调用节奏,但随着业务复杂度增加,更精确的数学建模变得尤为关键。本文聚焦于如何将API速率限制问题抽象为丢番图不等式(Diophantine inequalities),以更科学、严苛的方式确保调用不会超出限制。 丢番图方程起源于古希腊数学家丢番图,是指求解仅允许整数解的代数方程。将这种传统的数论问题引入API调度,不仅带来了新颖的视角,也为现实世界中调用请求的整数时间点提供了基于数学的证明方法。 在典型的API调用模型中,假设每小时允许最多10次请求,而每个任务包括三次请求尝试:初次通话、10分钟后重试以及30分钟后再次重试。

这个模式通过精确的时间标记形成一个由整数构成的序列。现在,如果开发者计划按照每20分钟启动一个新任务,可以观察到这些重试调用在时间线上出现重叠。 例如,开始时间为0分钟的任务产生的调用分别在0、10和30分钟,第二个任务从20分钟启动,调用出现在20、30和50分钟,第三个任务则在40、50和70分钟。研究者通过分析任意60分钟的滑动时间窗口内的请求数量,发现多个任务的调用集合可能在某个窗口内超过了允许的最大请求数,进而导致API限流。 这时,问题转化为了寻找满足“任意长度为60分钟的时间窗口内,调用总次数不超过阈值”的整数时间点安排,也即是一类丢番图不等式问题。能否找到最多允许启动的任务数量,使得所有调用的时间点满足该约束条件,成为一个典型的整数可行性判断问题。

通过将启动任务的时间点定义为整数变量Xi,每个任务的请求次数投影到任意窗口内的具体贡献定义为系数Ai,限制条件则写为∑Ai * Xi ≤ R,其中R为API调用的最大限制次数。此处,每个变量代表在某个时间启动的任务数量,且只能取整数值。 这不仅体现了代数中线性不等式的应用,更结合了时间约束和频率限制的实际场景,求解这样的模型为后续API调度和资源分配策略提供了理论支持。 针对实际系统,一段Go语言示例代码有效地展示了该问题的求解思路。该代码通过合并现有请求时间与待新增请求的重试时间,排序后利用滑动窗口的方式统计每个重试时间点所在的区间内总请求数,判断是否会超过速率限制。值得注意的是,通过利用排序后的时间数组以及双指针技巧,大大降低了查询频率区间请求数的时间复杂度,从而使得实时调度判断更加高效。

这种数学建模为实时系统中的请求调度提供了全新的分析工具,开发者可以在系统负载较重时,精准评估是否能安全添加新任务,而非依赖一味的经验和盲目等待。并且,这样的精准判断有助于减少资源浪费和降低系统响应延迟,从根本上提升用户体验。 此外,将API调用问题转换为数学领域的整数约束问题,不仅拓宽了软件工程与纯数学的交叉应用空间,也吸引了更多对数论和算法领域的研究者关注后端系统的性能优化。 值得强调的是,尽管指数退避机制在许多情况下表现良好,但复杂的调用模式和多任务并行要求更具严密逻辑的调度管理。通过丢番图不等式的框架,可以对多维度的调用参数进行系统建模,进一步探索更复杂的重试模式及异步调用的管理。 结合大数据背景和云计算的发展,API调用的复杂性和量级不断上升,传统粗糙的限制策略难以满足高并发和低延迟的实际需求。

数学模型的引入,为设计自适应、智能化的调用控制算法提供了坚实基础,同时也促进了跨学科解决方案的生成。 以此为出发点,未来的研究方向可以考虑将更多随机性和动态调整因素整合进该模型,例如任务优先级、不确定网络延迟以及分布式系统中的状态同步问题,使整体调用调度更加灵活和高效。 换言之,丢番图不等式不仅是抽象的数学课题,更是现代云服务和互联网平台背后不可忽视的理论支撑。它助力开发者理性估算资源利用极限,合理规划任务启动时间,规避超限风险。 综上所述,利用丢番图不等式模型来刻画API速率限制问题,是一种突破常规经验方法的创新手段。它融合了整数计算和时间窗口限制,为高性能后端系统的设计注入数学的严谨。

未来,随着技术发展和应用场景多样化,这样的数学原理将在提高系统弹性、调度优化和限流策略制定中发挥更大作用。