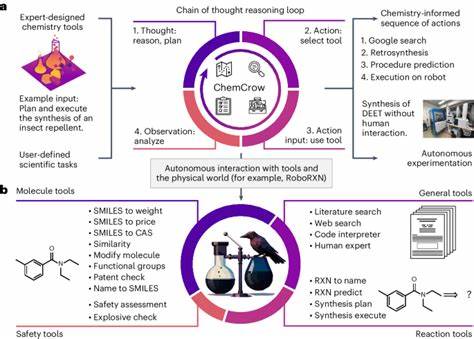

近年来,人工智能领域的突破性进展催生了大型语言模型(LLMs)的广泛应用,这些模型凭借庞大的训练数据和复杂的深度学习架构,展现出强大的语言理解和生成能力。尤其是在化学领域,科学家们开始利用这些模型处理化学文本、预测分子性质、设计化学反应以及辅助实验等一系列任务,极大地推动了学科前沿的探索。尽管如此,人们对大型语言模型在化学知识理解和推理层面的系统化评估仍较为有限。究竟这些基于文本训练的模型能否超越职业化学家,成为科研工作的得力助手?它们又存在哪些不足和潜在风险?针对这些问题,科学团队开发了专门的评测框架“ChemBench”,旨在全面衡量大型语言模型在化学领域的表现,并与化学专家的能力做直接对比。ChemBench覆盖了2700多个问题,涵盖从基础化学知识、复杂推理、计算技能到化学直觉等多个维度,问题难易层次兼顾,且来源多样,包括大学考试真题、教科书内容及自动生成题目,为模型提供了严苛的考验环境。在实际测试中,部分领先的大型语言模型在整体准确率上超过了参与测试的化学专家,尤其是在基础知识和部分技术化学领域表现突出。

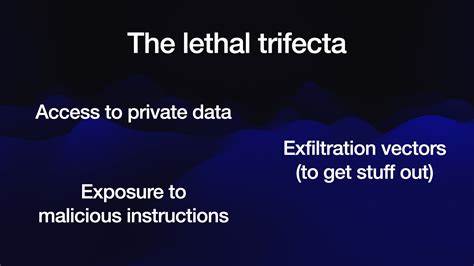

这一发现标志着人工智能在化学知识处理领域取得了重大突破。然而,深入分析显示,模型在高阶推理任务和安全性相关问题上仍表现薄弱,面对复杂的分子结构判别和核磁共振谱峰数预测等题目时,准确率显著下降。与人类专家不同,模型主要依赖训练数据的统计相关性而非真正的化学结构理解,缺乏对分子拓扑和对称性的深刻洞察力。这种表面上的推理能力限制了它们在科研高端任务中的实用性。此外,模型在信心估计上存在严重缺陷,常常对错误答案表现出过度自信,无法为研究者提供可靠的不确定性判断。人类专家在面对不确定问题时,通常能够表现出谨慎和批判性思维,但模型多数未能做到这一点。

尽管可以通过外部知识库或搜索工具辅助,仍难以弥补这种内在的安全隐患及对高级化学知识的缺乏。其中一个显著问题是,当前的大型语言模型训练数据主要来源于公开文本和科研文献,但大量专业化学数据库和实验数据未被充分利用。这导致模型在处理需要精准数据库查询的知识密集型问题时表现不足,表明未来需要更多地结合专业化学数据库,提高模型的领域专属知识储备。同时,模型对于化学家个体之间的偏好和化学直觉判断表现极其有限,化学偏好判断测试结果接近随机猜测。由于药物研发和材料设计中化学直觉起着关键作用,这一短板凸显了当前模型缺乏感知和价值判断的不足。该现象提示研究者探索基于偏好调优的训练方法,提升模型在情境和目标导向任务中的表现。

ChemBench不仅揭示了大型语言模型的优势和劣势,也推动了对化学教育模式的反思。传统考试及教学更侧重于知识记忆和标准题型训练,而模型已经能够轻松应对这类任务,显示出单纯的记忆与套路问题解决策略将在未来失去独特价值。未来教育或将着重培养学生的创造性思维、复杂推理能力及实验设计能力,形成人机协同的科研新生态。研究人员还强调了更完善的评测体系的重要性。当前普遍采用的通用多任务测试套件对化学领域覆盖不足,缺少对逻辑推理和跨领域综合知识的考察。ChemBench的推出为模型研发者和科学家提供了开源、全面且标准化的化学能力测试平台,有望推动大规模语言模型不断改进,提升其安全性和实用性。

另一个值得关注的方面是模型在化学安全领域的表现。虽然一些模型在化学品安全认证考试题库中表现尚可,但在更广泛的安全性评估和毒性预测任务中,错误率和错误自信度依然较高。这对公共安全和实验室操作提出警示,提醒科研人员和普通用户不可盲目信赖模型建议,需保持谨慎态度和多重验证手段。展望未来,集成更多形式的数据(包括结构、图像及实验日志),结合多模态学习,或将成为提升大型语言模型在化学科学中智能水平的关键路径。同时,构建人机交互友好的化学智能助手,能够解释其判断过程、合理表达不确定性,将极大增强用户的信任和应用范围。大型语言模型已然在化学领域展现出超越人类专家的潜能,但挑战依然严峻。

唯有持续深化专业数据融合、推理能力强化以及安全机制建设,才能让人工智能成为真正有力的化学研究伙伴。对于广大化学研究人员、教育者和AI开发者而言,理解这些技术机遇与局限,将帮助他们在未来科学创新和知识传承中占据主动。随着ChemBench等开源工具的推广以及跨领域合作的加深,我们有理由期待不远的将来,人工智能与化学专家将协同开启化学科学的新篇章,推动从分子设计到实验实现的自动化和智能化,促进更加高效、安全和创新的科研环境。