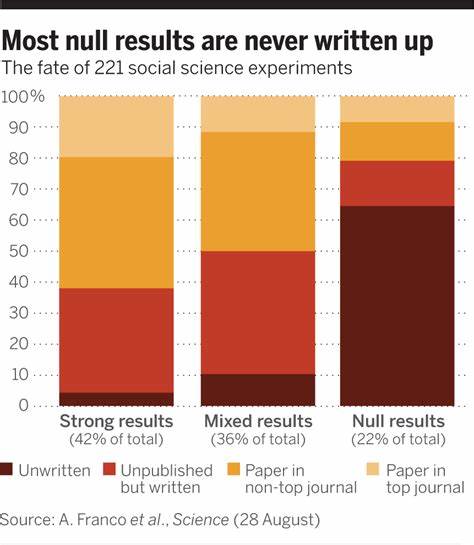

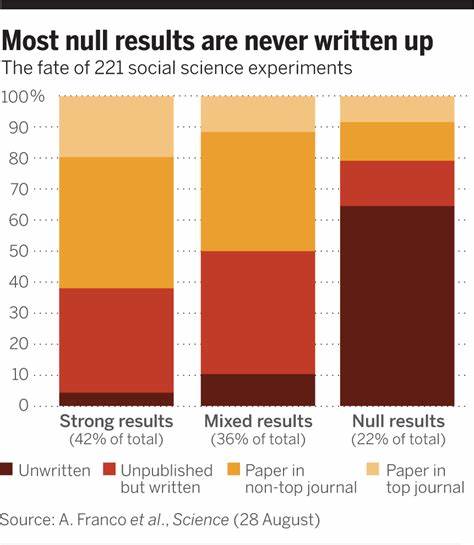

在科学研究领域,无效结果(又称为“零结果”或“无显著差异结果”)是指研究假设未能得到支持或者研究中未发现显著效应的结果。尽管这些结果对于科学进步具有重要意义,但科研人员在实际操作中却面临发布无效结果的巨大压力和阻力。最近的一项调查显示,尽管多数科学家认同无效结果对科学诚信和知识体系的完善至关重要,但他们在发表此类结果时依然遇到了诸多挑战,这不仅阻碍了研究的透明度,也影响了科研的整体质量和效率。无效结果为何如此重要?科研的核心是探索未知、验证假设和积累证据。无效结果告诉我们某一理论或方法可能不适用或者效果并不显著,是对具体问题的有效筛选和排除。忽视无效结果,容易导致重复无意义的研究,浪费人力、物力和时间资源。

同时,无效结果的公开有助于减少发表偏倚,促进科学结论的客观性和全面性,使科研结论更加可靠。近年来,随着科学界对开放科学的呼声不断增大,越来越多机构和研究者开始倡导和重视无效结果的公开发表。然而,尽管态度积极,实际操作中仍然困难重重。科研人员面对最大的困难之一是发表渠道匮乏。主流期刊通常更青睐于发表有显著创新或积极结果的论文,无效结果往往不被视为“足够重要”而被拒稿。此外,期刊的影响因子和同行评审的评判机制也在一定程度上助长了发表偏倚,使得无效结果“难以登堂入室”。

另一核心挑战是科研人员个人的担忧。调查中,部分受访者表示担心无效结果的发表会影响其学术声誉和职业发展,尤其是在竞争激烈的科研环境中,发表无效结果似乎无法为自己争取更多的学术资源和支持。这种压力导致科研人员倾向于避开或淡化无效结果,使得科学记录出现缺失。资金支持和科研评估制度对发表无效结果的影响也不容忽视。多数科研基金倾向于支持创新性强且有积极结果的项目,评价体系更是强调高影响力期刊和显著成果,这无形中让无效结果的发表更难获得认可与奖励,制约了科研人员的积极性。如何解决这些问题,推动无效结果的广泛发表,已经成为科学界亟待解决的重要议题。

首先,期刊和出版社应积极采取措施,设立专门接纳无效结果的发表平台,如无效结果专刊或开放获取的专门期刊,并优化评审标准,使无效结果也能被公平、专业地评价和发表。其次,科研机构和评估体系需要调整策略,合理认可并奖励科研人员发表的无效结果,重视研究的透明性和完整性,而非仅仅关注显著且积极的结果。促进以研究内容的质量为核心的绩效考核机制,能够有效缓解科研人员的发表焦虑。此外,科研人员自身也应主动转变观念,认识到无效结果是科学工作的自然组成部分,公开透明地记录和分享无效结果是推动科学进步的责任和义务。通过培训和交流,提升科研人员对开放科学和研究伦理的认知,鼓励其积极参与无效结果的发表与传播。开放数据和开放科学运动的发展也为无效结果的传播提供了便利。

通过共享数据和实验过程,研究人员可以让其他同行更轻松地验证结果,从而减少重复研究和资源浪费。数据共享平台和预印本服务器正逐步成为无效结果有效传播的新渠道,促进科研的协作与创新。政策支持也起着关键作用。各国政府及科研资助机构应出台相关政策,鼓励和支持无效结果的公开发表,提供专项资助,设立明确的开放科学要求,为科研人员创造良好环境。除此之外,学术界应加强对无效结果科学价值的宣传和普及,消除过度强调阳性结果的文化偏见,提升科学共同体与公众对无效结果的认可程度。总结来看,无效结果在科学研究中具有不可替代的重要作用,是推动科学自我纠错和知识积累的基石。

尽管当前科研人员在发表这类结果过程中面临诸多难题,包括发表渠道有限、职业担忧和评估不合理等,但通过期刊改革、评估体系调整、科研文化转变、政策支持及开放科学实践的协同推动,这一困境有望得到缓解。科学共同体应共同努力,构建更加公平、透明和包容的科研环境,使得无效结果能够充分发挥其应有的科学价值,真正促进科学事业的健康可持续发展。