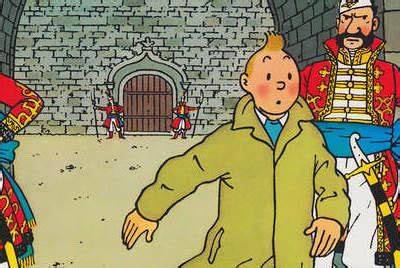

丁丁,这一角色由比利时漫画家埃尔热(Georges Remi)于1929年创作,虽然起源于比利时和法语文化背景,但丁丁的影响早已远远超出地域的限制,成为全球家喻户晓的文化符号。从一个稚嫩的少年记者形象出发,丁丁历经惊险刺激的全球冒险,令无数读者沉浸其中。尽管起初许多人,甚至包括作者本人及众多读者,都没有意识到他的比利时身份,但这并未影响丁丁跨文化的魅力与影响力。事实上,正是这种模糊国界、不受政治限制的身份,让丁丁成为了真正属于“世界”的英雄。丁丁的故事里没有政治口号,更没有意识形态的灌输,只有对正义的坚守、对真相的热爱和对未知的探究。他的每一次冒险都向读者传递着信任和勇气,告诉人们勇敢面对困难,关心他人,尊重不同文化。

这种无国界的精神也使得无论你身处亚洲、美洲、非洲还是欧洲,丁丁都显得亲切且可感。值得一提的是,丁丁诞生于二十世纪初期,当时世界正经历着巨大的动荡和变化,尤其是在第二次世界大战期间。比利时被纳粹占领,而埃尔热也在当时的《Le Soir》报纸上继续连载丁丁故事,面对种种压力,丁丁故事坚决避免卷入政治宣传和意识形态斗争,始终坚持以探险和人性为核心内容。正是这种坚持,让丁丁的形象和故事历经岁月依旧清新、纯粹,并且深植于读者心中。丁丁的人物特质宽容多元,这也是他能够被不同文化、不同政治立场的人们接受和喜爱的原因。很多读者会根据自身的价值观在丁丁身上看到不同侧面:支持进步理念的人发现丁丁勇于反对殖民主义、揭露战争罪行、保护弱者;而重视传统秩序的人则看到他秉持责任感、自律和正义感。

正因为丁丁没有明确的政治立场或对话,他就成为了一个多元化投射的“空白画布”,让全球受众都能在他身上找到自己的影子。语言是连接文化的重要媒介,而丁丁小说最初用法语撰写,却被翻译成七十多种语言,广泛传播至世界各地。在翻译过程中,故事的核心精神、滑稽幽默、紧凑节奏得以保持,确保了丁丁冒险精神和魅力的跨文化传递。就算每种文化稍有差异,丁丁那忠实陪伴的白色小狗、航拍飞机、探险谜题以及机智的对话,始终打动读者的心弦。2011年,史蒂文·斯皮尔伯格与彼得·杰克逊联手推出的《丁丁历险记》电影再度印证了丁丁这一角色在全球的强大号召力。电影不仅重现了漫画的经典场景,也通过现代技术手段,让更多年轻一代体会到丁丁的勇敢与智慧。

虽然在美国本土票房表现平平,但全球范围的热烈反响和3.74亿美元的票房收入证明丁丁仍然是一位跨文化的超级英雄。电影的成功说明,丁丁所代表的勇气、忠诚和真理追求在当今时代依然具备强大生命力。相信许多读者都会有类似经历:初识丁丁并不知晓他是比利时人,却自然而然地将他当作自己文化的一部分。正是这种跨越国界的共鸣,让丁丁不再是一位单纯的虚构记者,而成为了一种普遍的人类情感和价值的载体。温暖、好奇与努力是丁丁最打动人心的品质。作为一个角色,他没有令人眼花缭乱的超能力或者复杂的政治背景,他只是一个纯粹的、真实的孩子,用自己善良和智慧不断寻找真相和正义。

面对社会不公、文化差异以及历史纷争,丁丁用他的行为诠释了尊重、勇敢与同理心,这恰恰是我们每个人都渴望拥有和追求的品格。在数字化时代,越来越多的文化产品冲击人们的视觉和感官,但丁丁的故事依旧凭借真诚的叙述、细腻的人物塑造和生动的画面风格,吸引着不同年龄层及文化背景的观众。他不仅仅是比利时的、法语世界的,更是全球的文化遗产。无论你是哪个国籍,哪种语言背景,哪种信仰,都能够从丁丁的故事中感受到勇气和人性的光辉。丁丁的魅力不仅在于故事本身,更在于它打破了文化隔阂,构建了一个属于所有人的冒险舞台。他让我们明白:真正的英雄无需响亮的口号或华丽的外衣,善良、好奇、责任感和正义,才是打动人心的永恒力量。

因此,丁丁不仅是比利时文化的骄傲,更是世界儿童文学和流行文化中不可替代的宝贵财富。通过他的故事,我们不仅踏上了一段段精彩的旅行,更感悟到了跨越语言、民族、政治和历史的普世价值。丁丁的形象激励着一代又一代人保持内心的好奇心和勇气,迎接未知的挑战。今天,我们仍然可以从这位比利时小记者的冒险中汲取力量,提醒自己不分国界、不论背景,每个人都能成为自己生活中的小英雄。