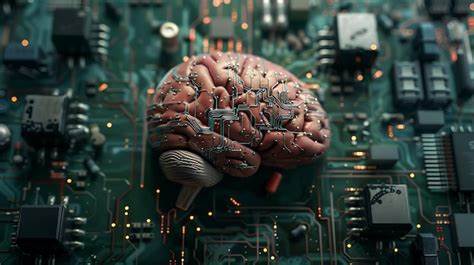

人工智能(AI)的出现和普及已经极大地改变了人类的生活和工作方式。现如今,从日常沟通到专业领域的复杂决策,AI工具的介入愈发频繁。像ChatGPT、Gemini、Claude等智能程序不断扩展着我们的能力边界,带来前所未有的便捷与效率。然而,这种技术进步也不可避免地让我们开始反思:人工智能是否正在逐渐关闭我们的思维?是否让我们变得更依赖机器,从而削弱了自身的认知功能?要回答这些问题,我们必须深入了解AI的优点与潜在负面影响,特别是对大脑的影响机制和可能引发的认知挑战。人工智能的优势显而易见,它大幅提升了生产力,能够快速输出高质量的文本、图片,甚至在医疗诊断、金融分析等领域展现出超越人类的能力。更令人关注的是,AI不仅仅作为工具存在,还逐渐成为情感支持者,帮助用户梳理生活、调适心理、明确人生目标,甚至有人预测未来我们与AI软件的交流将超过与人的交流。

尽管如此,人工智能的使用绝非无害,其中隐含的几大风险值得警觉。偏见是AI系统中不可避免的问题之一。人工智能训练于庞大的数据集,这些数据带有明显或隐晦的人类偏见。正如技术专家Silvia Leal所言,AI本质上是人类自身的映射,人类的不完美无可避免地体现在机器之中。这种偏见在实际应用中可能误导用户,尤其当人们过度信赖 AI 而忽视其错误时,自动化偏见会导致盲目信任甚至错误决策。更为隐秘且危险的是认知懒惰问题。

人类大脑虽然复杂强大,但其中大量的能量用于维持其功能,同时大脑也倾向于节约能量,避免不必要的努力。我们不再记忆电话号码,不再自己算术,这是大脑有意识或无意识的节能表现。当面对疑问时,许多人期望快速获得答案,而不是通过深入思考解决问题。AI正契合了这一需求,它如同一个随时可用的智囊团,迅速提供权限范围之内的解决方案,长此以往,反而削弱了我们主动思考、解决问题的动力。这种现象不仅仅是偶尔的偷懒,而是形成了一种隐性的认知债务。麻省理工学院(MIT)的一项研究中,志愿者分三组分别采用无辅助、仅使用搜索引擎、以及依赖ChatGPT完成写作任务。

结果显示,依赖AI的组别脑部活动显著降低,记忆与归属感减弱,认知表现整体萎缩。更令人担忧的是,当他们停止使用AI,仍旧保持较低的脑活跃度和思维深度,这说明认知衰退具有持续性,难以自我逆转。认知债务之名形象地描述了这种因便利而牺牲的思维练习积累,将来可能导致能力下降,学习阻滞,甚至心理动机减退。除了认知功能受损,AI还可能弱化我们的创意、批判性思维和自主学习能力。过度依赖AI仿佛开了思维的捷径,却以牺牲深度体验为代价。人类的学习本质依托于反复推敲、试错、整合信息,AI过早给出答案,剥夺了个体对信息质疑与深挖的机会,从长远来看不利于个体的思维成长和创新能力。

面对这些挑战,要如何合理利用人工智能并保持大脑的健壮性成为关键。专家们普遍建议,以AI为“教练”而非“拐杖”,即将其作为辅助和智力激励工具,推动思考而非替代思考。在使用AI产生信息时,应保持批判和怀疑精神,多方求证,将AI的结论融入自身经验和判断中。同时,大脑锻炼不可松懈。无论是记忆训练、逻辑推理还是写作练习,都应坚持亲自完成,确保神经回路的活跃与强化。教育体系也面临新的课题,如何将人工智能融入教学同时不削弱学生自主思辨和创造力,是未来的发展重点之一。

此外,社会层面的意识提升亦不可忽视。只有当用户理解人工智能并非全知全能,对其风险有清醒认知,避免盲目依赖,才能实现人与机器协同的良性循环。人工智能的确为我们带来了前所未有的便利和可能性,然而技术本身并无意志,关键在于人类如何管理和利用它。AI非但不会彻底关闭我们的思维,而是可能成为新的认知助推器,激发新的思考方式与学习路径。当然,这需要自律、洞察和科学引导。整体来看,人工智能对大脑的影响既深刻又复杂,短期内可能促成认知效率提升,但长期若缺乏合理使用与训练,则会带来潜在的认知功能退化。

面对AI浪潮,我们唯有强化批判力和主动学习意识,才可以在便利与智慧之间找到平衡,避免被便利麻痹,守护好人类最宝贵的思维能力。智能时代,理性使用AI才能真正实现人机共赢,让技术成为推动心智进步的加速器,而非令人渐渐丧失思维的制造机。