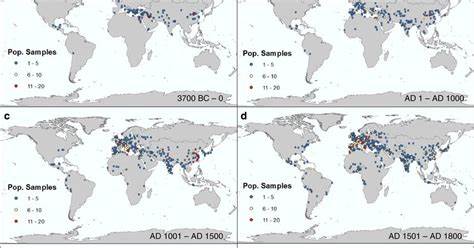

在人类文明的发展过程中,城市化作为社会进步和经济发展的重要标志,记录了丰富的人口流动、文化交流以及资源利用的变迁。从公元前3700年开始,城市的出现不仅改变了人类生活方式,也深刻影响了社会结构和环境格局。透过对全球六千年城市化的空间化研究,我们得以从地理和人口视角全方位观察历史上城市的兴衰、更替以及发展模式。全球城市分布的数据集合为研究者提供了前所未有的机会,以数据驱动的方式探讨城市化的长期趋势和多样性。过去,虽然历史学家和考古学家积累了大量城市人口的记录,但这些数据往往以非空间化、非数字化的形式存在,限制了对全球动态的全面理解。现今通过整合历史档案、考古发现和官方人口统计数据,并赋予地理坐标,实现了对历史城市人口分布的空间呈现,使得研究能够具备跨时代、跨区域的对比分析基础。

六千年的时间跨度内,城市从古代美索不达米亚的苏美尔文明起源开始,逐步扩散至东亚、欧洲、南亚以及美洲等区域。早期城市往往依附于肥沃的农业带,以保障粮食供给和社会稳定。历史数据反映出城市群的形成及其人口规模与邻近农业生产力之间密切相关。城市的规模从几万人增长至数百万,反映了经济结构、技术进步以及政治体系的演变。随着农耕技术的进步和贸易网络的发展,城市成长为区域乃至全球贸易的中心,推动了文化与技术的交流以及复杂社会体系的建立。城市的地理分布也随之发生显著变动。

例如,在特定历史阶段,人口重心从西亚向欧洲移动,再逐渐转向亚洲的现代化城市群,体现了全球权力和经济重心的转移。研究过程中利用了两大历史人口数据库作为基础。一方面,来自特提乌斯·钱德勒的“四千年城市增长”提供了公元前2250年至公元1975年间全球重要城市的人口估算,涵盖范围广及方法多样;另一方面,乔治·莫德尔斯基的“世界城市”系列则补充了公元前3500年至公元1000年间的古代城市数据,特别关注苏美尔、东亚和欧地中海地区。两者在数据来源和城市定义上存在差异,但整合后形成的时空数据集具备高度研究价值。数据集通过数字化转录、错误校对和标准化处理,结合了现代地理信息系统技术,实现了城市位置的准确地理编码。虽然存在时间和空间上的数据稀疏,以及部分城市位置存疑的局限,但通过可靠性评级和多源对比验证,确保了数据的整体质量。

地理编码过程中面对城市名称的历史变迁、重名现象及地理边界改变等挑战,研究团队采取了多途径比对和手工核实,保证了数据库的实用性和准确度。利用这一时空数据集,可以研究城市人口规模的增长模式,考察城市如何响应区域资源和环境约束,以及分析城市化进程中的区域差异和周期性波动。此外,这个数据集为未来城市研究提供了宝贵基础,有助于理解城市化与生态系统的互动,预测城市发展趋势及其对全球环境的影响。该研究也凸显了多学科交叉的重要性,包括历史学、地理学、人口学及数据科学的结合,推动了对人类城市进化的科学认识。应用此类数据,政府和科研机构能够制定更具前瞻性的城市规划政策,以应对现代城市扩张带来的诸多挑战,如资源紧张、环境污染和社会不平等。尽管历史数据不可避免地存在不确定性和估算误差,持续的数据整合和技术进步将不断改进城市人口及其空间分布的理解。

未来在现有基础上结合地理信息系统分析、高精度考古测量以及新的数据源,将进一步丰富全球城市化的历史档案,为探索城市的可持续发展和人类社会的空间组织机制提供坚实支持。全球城市化的时空演变不仅展示了人类社会的变迁,更折射出现代城市化进程的复杂性以及挑战。多维度的历史视角让我们能更好地把握城市如何适应环境变化、经济冲击和社会变革的过程,指导未来城市的智慧管理与可持续发展道路。