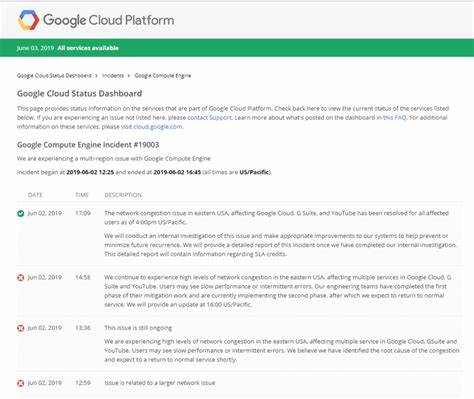

2025年6月12日,谷歌云平台(Google Cloud Platform,简称GCP)发生了一次重大宕机,导致全球范围内大量互联网服务受到不同程度的影响。这起事件不仅震惊了业界,也引发了对于云端基础设施可靠性和设计逻辑的深刻反思。表面上看,这似乎是一场因测试不足或操作失误引起的软件崩溃;然而,深入分析其根本原因,我们发现这场灾难源于设计缺陷,而非单纯的测试失败。谷歌及其云团队在事故报告中详细描述了事发经过:在GCP的API管理和控制平面中,存在一个名为Service Control的核心二进制服务,它负责对API请求进行配额和政策校验,保障每次请求符合预设规则。该服务区域性部署,并通过区域间的实时数据复制实现全球一致性的配额管理。5月底,谷歌在Service Control中部署了一项新的配额策略检查功能。

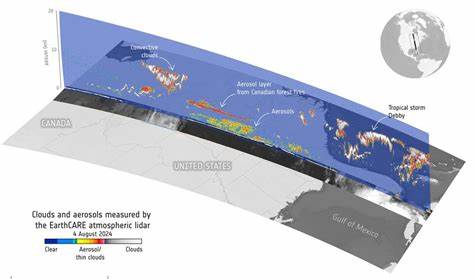

该功能需结合特定的策略修改触发代码路径,然而在分区域逐步上线的过程中,由于缺乏对该代码路径的充分激活和测试,潜在的错误未能及时暴露。更为关键的是,这段新增代码未设有完整的错误处理机制,也未通过功能开关(feature flag)做隔离控制,导致遇到空指针异常时直接引发服务崩溃。6月12日上午,谷歌团队对用于存储配额策略的区域性数据库Spanner进行了策略数据更新。新增策略包含未预见的空白字段,在全球多重复制机制下瞬间传播至所有区域。由于Service Control服务未针对可能出现的空字段做好容错处理,代码陷入空指针异常的死循环,导致多地域服务接连崩溃。这一过程使得GCP的配额管理功能面临全面瘫痪,进而影响了数以千计依赖这些API的互联网服务。

虽然谷歌随后制定了包括功能模块化、严格数据审计、强化错误处理和改进监控机制等一系列预防措施,但根本问题犹如针灸未中症结,依旧是未从设计层面彻底杜绝这种“空值”带来的灾难。为什么一家全球领先的科技巨头会忽视这些基本的设计原则?答案在于传统软件工程思维和数据库设计之间存在巨大鸿沟。数据库中允许出现可空字段(Nullable)是开发中常见的灵活策略之一,但对应用逻辑却形成了极大挑战——代码必须随时防范空值带来的异常。谷歌团队在此次事件中低估了这种不匹配风险,没有采取形式化验证或彻底的范式化设计来确保数据与逻辑完全契合。正如早在1993年数据库专家David McGoveran警示的,“空值”问题是一种反复出现的隐患,若不从根本上设计避免,其导致的系统崩溃是迟早的事。现代大型云服务系统,尤其是涉及全球实时配额和政策同步的关键组件,其架构必须保守且严谨,拒绝一切潜在的异常路径。

仅靠强化测试或逐步发布,无法完全覆盖所有边界条件;同样简单的错误处理也不能掩盖设计上的缺陷。唯一可行的办法是采取形式化方法,结合数据库的全方位范式设计,确保无空值字段,消除潜在的异常触发点。近年研究表明,将程序与其正确性证明联合开发,能够显著降低系统崩溃的风险。谷歌若能在其最关键的服务控制体系中引入此类方法,则未来类似宕机事件将大幅减少乃至杜绝。对于企业客户和互联网用户而言,依赖谷歌云服务闻名业界的稳定性却经历了巨幅波动,这无疑敲响了警钟。云服务不仅仅是资源的供应,更是企业数字业务的基石,其背后安全与稳定机制需设计到极致,不能容忍轻率的假设和侥幸心理。

回顾这次事件还反映出,大规模分布式系统中数据一致性与快速复制的矛盾依旧存在。虽然配额管理要求全球范围近乎实时的状态同步,但缺乏渐进式验证和足够的时间窗以发现异常数据,极易在短时间内放大错误负面影响。如何在高性能和高可靠中取得平衡,是所有顶级云服务商亟待攻克的问题。同时,谷歌的外部沟通策略在此次事件中表现值得关注。虽说及时、透明的信息发布有助于减轻客户焦虑,并促进应急响应,但完全依赖自动化和人工沟通并不能彻底解决服务不中断问题。相关监控和通信基础设施自身必须具有高度容错能力,即使在主要云服务不可用时仍能正常运转,确保客户能够及时了解状况并进行应对。

总结来看,谷歌云此次宕机事件暴露了现代云计算架构中的一个共同难题——设计缺陷被误认为是测试不足。经过此次教训,云基础设施行业应全面反思并更加专注于根本性的设计改进,而非单纯依赖传统的软件工程措施。未来,只有结合严格的数据库范式约束、形式化程序验证以及完善的多层错误处理策略,才能真正构筑起坚不可摧的云服务堡垒。谷歌作为顶级科技巨头,应率先引领此变革,为全球用户提供更可靠、更健康的数字生态环境。互联网及其数以亿计的用户,理应享受一个无惧设计缺陷挑战的高可用云时代。