热带风暴,尤其是飓风和台风,因其强烈的破坏力和频发性,给全球多个沿海地区带来了严重的人身和财产损失。随着气候变化的加剧,热带风暴的频率和强度也呈现上升趋势,如何在风暴形成的早期阶段有效干预,限制其发展壮大,已经成为气象科学及灾害管理界研究的热点。近期,澳大利亚国立大学(ANU)的一项突破性研究提出了通过气溶胶干预热带风暴的全新思路,引发了广泛关注与讨论。这种策略聚焦于利用不同大小和形状的气溶胶颗粒改变风暴初期的发展机制,阻断能量供应,从根本上削弱风暴的生成和增强过程。长期以来,科学界尝试过多种气象干预方案,诸如20世纪的“风暴风暴计划”在飓风云层中投放碘化银试图改变降雨模式,但由于对风暴物理机制理解不足以及技术手段的限制,效果未达预期而被终止。与此同时,诸如冰山拖拽降温海水、利用核武器破坏风暴等极端设想更因技术不可行及环境伦理问题被排除。

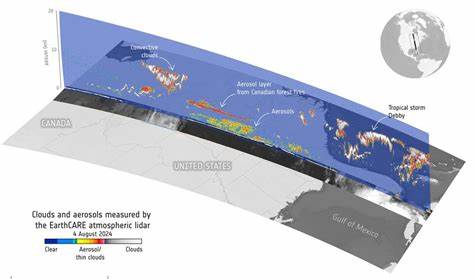

如今,ANU团队利用先进的地球物理数值模型,首次模拟了不同尺寸气溶胶颗粒在热带气旋胚胎阶段的作用。研究显示,细至超细的气溶胶颗粒(直径低于1微米)初期增强了风暴云内的能量释放,体现在水汽凝结、冰晶生成等过程,但随之形成的强冷池效应降低了热带气旋对暖湿空气的吸入,最终抑制了风暴的增强。而较大颗粒(1至4微米)则通过促进降雨使风暴初期的涡旋加速减缓,但生成的冷池较弱,风暴能够在一定时间后恢复甚至加强。由此推断,合理搭配不同气溶胶的粒径和浓度,可根据风暴发展阶段精准施策,达到最大限度削弱气旋的效果。实际操作中,研究团队提出需在热带气旋刚形成、尚处于半径约200公里、高度300米的胚胎阶段介入。预计每小时需释放约4吨超细气溶胶颗粒,分散部署则需数架飞机长时间航行协作。

虽然面临着物流、成本以及精度监控等现实挑战,科学家们认为初步试验可以选择那些形成后不会直接影响陆地的人迹罕至洋面,如澳大利亚西海岸附近的印度洋区域。这不仅能验证模型预测的准确性,也能为未来大规模应用积累实战经验。尽管气溶胶干预技术在理论上具备可行性,但其真正走向实际操作还需突破多重难关。首先是大气环境的复杂多变性给干预效果带来不确定性,科学家必须确保模型足够精准,避免对自然气候系统产生不可预料的副作用。其次,法律及伦理层面也亟待明确。由于天气系统具有跨地域影响,一旦干预失败或引发异常气象,相关责任归属及赔偿机制尚无先例,可能引发巨额诉讼。

再者,公众对人为气候干预的信任度及接受度也需逐步建立,相关科普宣传与政策制定不可或缺。气溶胶技术对抗热带风暴的研究在全球气候治理的大背景下具有里程碑式意义。它不仅为传统灾害防治注入科技新动力,也为未来气象调控提供了宝贵的科学依据。此外,随着计算能力和气象观测技术的提升,对风暴物理过程的理解日益深化,结合人工智能和遥感技术,未来气溶胶干预方案的精准性和效率有望持续提升。除此之外,研究人员还在探讨气溶胶的材质选择和环境兼容性,确保在干预风暴的同时不会对海洋生态和大气化学组成造成二次污染。与此相关的多学科合作也在不断加强,从物理学、气象学到环境科学和法律政策构建,共同推进气溶胶干预技术的安全与有效。

总而言之,气溶胶技术作为助力控制热带风暴的前沿手段,正逐渐展现其独特优势和广阔应用潜力。尽管仍存在诸多挑战,但随着理论研究的不断深化和技术的成熟,未来有望在减轻热带风暴灾害、保障沿海地区安全方面发挥重要作用。全球气候变化的大势不可逆转,推动创新科技介入自然灾害管理成为必然选择。气溶胶干预风暴的研究进展,不仅彰显了人类用科学智慧应对自然威胁的尝试,也为实现可持续发展目标贡献了新思路和希望。持续关注相关领域的科学成果和政策动态,将有助于公众和决策者更好地理解和支持这一未来可能改变气象灾害防治格局的技术革命。