在数字时代的社交网络发展史上,Facebook无疑是最具影响力的平台之一。它不仅彻底改变了人们的社交方式,还深刻影响了信息传播和社会互动的格局。然而,Facebook的成功背后隐藏着一个鲜为人知的设计理念——通过利用人类心理的“脆弱性”来最大化用户的注意力和参与度。作为Facebook的创始成员及前总裁,肖恩·帕克(Sean Parker)在2017年的一次访谈中首次公开承认,Facebook的设计初衷正是为了剥削人类心理的这一特性,并坦言公司对此是“心知肚明却依然执行”的。这一爆料引发了公众、学界和媒体广泛关注,成为社交媒体伦理和技术影响力讨论的焦点。 肖恩·帕克明确指出,Facebook之所以成功,是因为它深刻理解了人类大脑对社交反馈的渴求。

平台设计中集成的“社交验证反馈循环”机制,通过“点赞”“评论”等功能不断给予用户多巴胺的刺激,带来心理上的快感,使得用户不由自主地反复返回平台,消耗更多时间和精力。这个过程不仅让用户沉迷其中,更使得平台能够持续扩大影响力和广告收入。在帕克看来,这种设计是对人类“情感脆弱性”的一种系统性“利用”,是一套精密而有效的心理操控技术。 这种思维背后的心理学基础根植于多巴胺系统的奖励机制。人类对社交认可有天生的渴望,大脑通过释放多巴胺强化这种行为,使人们更倾向于重复能够获得社会赞许的行为。Facebook利用这一点,创造了一个通过信息反馈不断强化社交互动的生态系统。

用户在平台上收到的每一次赞同或关注,都像是一剂正向刺激,引导他们持续发布内容和参与互动。这种循环显著增加了用户的粘性,也让社交媒体成为一种极具依赖性的数字消遣方式。 但这一机制引发的负面影响也日益显现。随着Facebook影响力的迅速扩张,平台对用户心理健康的影响引发了多方担忧。一些研究指出,过度使用社交媒体可能导致焦虑、抑郁和自我价值感下降,尤其是在青少年群体中更为突出。肖恩·帕克的自白为这些问题提供了内部视角,说明这些负面效应并非偶然,而是设计过程中有意无意产生的后果。

这促使公众和监管机构开始重新审视社交平台的责任和道德义务,呼吁对其算法和运营模式进行更严格的监管。 Facebook的设计理念不仅影响了社交互动,更使信息传播机制复杂化。平台的算法趋向于推送用户更感兴趣甚至极端化的内容,以维持用户的参与度,这导致“信息茧房”和“过滤泡沫”现象愈演愈烈。用户往往被困在自己的认知圈层中,难以接触到多元和客观的信息,造成人际理解和社会共识的断裂。此外,虚假信息、谣言甚至政治宣传借助平台广泛传播,进一步激化了社会矛盾,Facebook也因此面临诸多批评和法律挑战。 肖恩·帕克的发声在社交媒体行业内部引发了连锁反应。

前Facebook高管和创始人们纷纷公开表达忧虑,坦承Facebook等社交平台的不当设计和运营正在破坏社会结构和个人心理健康。诸如用户增长副总裁Chamath Palihapitiya等人也提倡用户减少对社交媒体的依赖,恢复更健康的生活方式。这使得“科技伦理”成为行业热议的话题,社会呼吁企业承担更多社会责任,朝向更符合人类福祉的技术发展方向迈进。 不仅如此,社交平台的设计哲学和运营模式也激发了学术界和技术界的深入反思。研究者纷纷从心理学、社会学和信息科学角度,探讨如何创造更安全、有益的数字环境。例如,设计师正在尝试引入“数字健康”功能,限制用户使用时间,降低算法带来的成瘾风险。

此外,透明、可控的算法设计及用户数据保护也成为重点关注领域。未来,推动社交媒体平台向更负责任、更人性化的方向转型,将是行业发展的重要课题。 而普通用户在面对这些复杂的技术操控时,应提高自我意识和媒介素养。理解社交媒体背后的设计机制,认识到自我行为可能被“操纵”与利用,有助于形成更理性的使用习惯。通过合理安排使用时间、审慎筛选信息来源和多渠道获取资讯,用户可以减少负面影响,维护心理健康和信息安全。在当前数字化生活中,主动作为成为抵御“社交媒体陷阱”的有效策略。

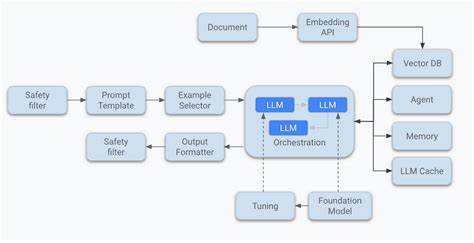

随着技术的不断进步,社交媒体也在持续演变。人工智能和机器学习的发展,使平台能够更精准地预测和影响用户行为,复杂程度及潜在风险均前所未有。肖恩·帕克当年的坦诚,如今看来不仅是对过去设计决策的反思,更像是对未来发展的警告。它提醒我们,在高速发展的科技浪潮中,切勿忽视技术背后与人类心理和社会伦理的紧密关联。 总的来说,Facebook通过利用人类心理的脆弱性打造出一款全球现象级的社交平台,既带来了前所未有的社交便利和信息传播效率,也埋下了心理依赖、信息失真和社会分裂的隐忧。肖恩·帕克的言论为我们揭示了这一复杂现实和背后的深刻问题,促使整个社会更加关注数字时代技术对人类生活的深远影响。

未来,只有平衡好技术创新与伦理责任,增强用户自主意识,才能真正实现社交媒体的健康发展,为人类营造更加美好的数字社会环境。