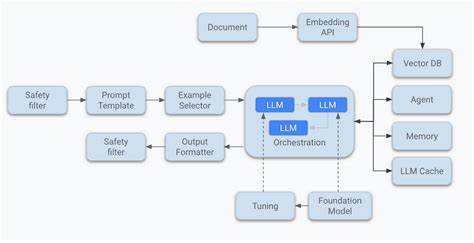

近年来,大规模语言模型凭借其强大的自然语言理解与生成能力,成为人工智能领域的焦点技术之一。与传统的规则和机器学习模型相比,LLMs不再依赖繁复的人工编码规则,而是通过海量数据训练,能够更灵活、更广泛地处理自然语言任务。在生产环境中,LLMs不仅限于简单的聊天机器人和编程助手,而是被广泛应用于信息采集、数据整理、智能分类、文本摘要、客户互动等多样化场景。企业通过将这些模型融入业务流程,实现了显著的效率提升和成本节约。先来看数据分析和信息筛选领域的应用。许多从业人员需要面对海量信息流,比如各种新闻订阅、技术发布、社交媒体内容等。

传统的手工整理方式不仅耗时,而且难以保证信息的全面性和时效性。通过部署LLMs作为“智能助手”,可以自动化地筛选出高价值内容,提取关键信息及趋势,辅助决策者迅速找到有用信号。同时,由于LLMs仍有一定的生成错误率,许多用户将其定位为“多一双眼睛”的辅助工具,而非全权交付的执行者。这种组合使用既保证了信息准确性,也显著扩展了信息处理的规模和效率。另一个重要领域是文本分类和领域标签生成。许多企业需要对大量非结构化文本进行分类,实现内容归档、搜索优化或权限控制。

例如,招聘平台利用LLMs对职位描述进行智能解析,自动判别职位类型、管理层级和职责范围,极大地简化了标签设置和搜索匹配过程。相比传统基于关键词和正则的规则系统,LLMs基于上下文理解,能处理多样化的文本格式和复杂语义,提升了分类的准确率和适用范围。在用户体验和客户服务层面,LLMs也展现了巨大潜力。以呼叫中心为例,传统对话系统依赖预先定义的意图和槽位,难以应对用户多样化的表达。引入LLMs后,系统能够通过自然语言理解自动识别用户的意图,完成语义分类和变量提取,再结合规则执行响应。这样不仅提升了对话的灵活性和覆盖面,也降低了人工维护成本与更新压力。

同时,LLMs在生成对外回复时依然处于严格“轨道管控”模式,避免对客户产生误导信息,保证服务质量。此外,一些创新应用表明LLMs也可用于自动文本摘要、会议记录生成和内容创作加速。比如,有团队构建了自动分析游戏评论的服务,利用LLMs抓取用户反馈,总结优缺点,为玩家提供更具参考价值的游戏推荐。另一些则将LLMs与图像文字识别技术结合,实现了手写记录的数字化转录和关键信息提取,极大方便了教育和科研领域的笔记管理工作。开发者社区中,编码辅助一直是LLMs普及的主力军。通过集成到编程IDE中,LLMs能够帮助生成代码片段、改写复杂逻辑和构建SQL查询,节省程序员大量寻找和编写代码的时间。

更进一步的尝试还包括将LLMs作为“代码解释器”和“系统设计顾问”,辅助新人快速理解代码库结构,加快团队协作和知识传递。虽然LLMs表现出诸多优势,但在实际落地过程中仍存在不少挑战。模型调用成本、响应速度、安全合规和模型错误率是阻碍其全面替代传统系统的关键因素。部分用户提出,当处理高并发日志、实时监控等超大规模数据时,单纯靠通用生成模型的经济性和性能可能不够理想,或需结合更轻量的专用模型和优化算法。与此同时,如何避免训练数据偏见和输出的潜在歧视,以及确保用户隐私和数据安全,也是不得不考虑的重要问题。从管理角度看,AI落地不等于效率自动提升。

实际项目常出现“AI叠加复杂度”的现象,系统间协调、边界条件处理、异常治理等带来新成本,要求团队有更强的整体设计和运营能力。总的来说,大规模语言模型的引入为企业信息处理和智能化升级提供了前所未有的工具。它们正在变革从内容分析到用户交互的方方面面,不断扩展人类的工作边界。对于想要抓住AI新浪潮的企业和开发者而言,深入理解和合理应用LLMs,结合自身业务特点,平衡成本与价值,做好持续的迭代优化,将是实现商业成功的关键。随着模型技术和生态的不断成熟,可以预见未来更多丰富多彩的应用模式和创新场景,将推动行业迈向更智能、更高效的新时代。