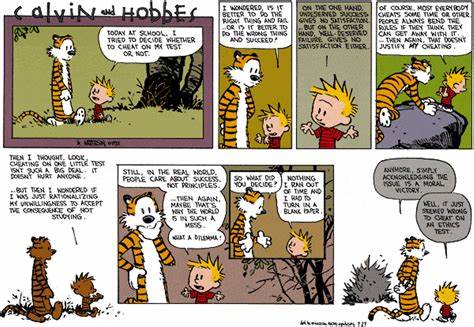

《卡尔文与霍布斯》作为比尔·沃特森的经典漫画作品,自诞生以来便深受读者喜爱,成为幽默与哲思完美结合的象征。然而,在互联网日益发达的今天,作品抄袭的问题层出不穷,让许多原创作品的版权与创作价值面临严峻挑战。更令人意外的是,曾有一段时间,《卡尔文与霍布斯》的一些创作元素被公开复制甚至改编,但却没有引起广泛的关注或争议。为什么在这样一部备受推崇的作品被抄袭时,公众和业界反应竟然如此冷淡?这背后隐藏着怎样的故事? 首先,要理解这段不被注意亦不被激烈讨伐的抄袭事件,必须回到漫画的独特艺术形式和读者文化。《卡尔文与霍布斯》独创了一个充满奇思妙想及哲学反思的小男孩和他的玩偶老虎之间的故事,这种富有童话色彩的表达超越了普通漫画的娱乐性,成为一种文化现象。然而,抄袭者们复制的往往并不是真正深刻的艺术内核,而是浮于表面的情节和幽默段落。

淘宝式的模仿往往缺少原作的灵魂,让人感叹“似曾相识却毫无感动”。 此外,抄袭事件发生的时间点也极为关键。近年来,互联网信息传播速度无限放大,版权保护行业的监管却常显滞后。大量抄袭内容以匿名或者半匿名形式存在于网络平台,导致追责困难。对于《卡尔文与霍布斯》这样的国际知名作品来说,版权持有者往往聚焦于规模更大、影响更广的侵权案件。那些零零散散的小型原创作品被盗用时更易被忽视,而同样道理也适用于《卡尔文与霍布斯》部分内容的小范围抄袭。

在中国的文艺环境中,抄袭和版权侵犯虽屡见不鲜,却很少有足够的社会关注能够激起公众共鸣。很多时候,受害者难以获得法律及时保护,甚至对作品被侵害的心理调适也令人唏嘘。在这种大环境下,《卡尔文与霍布斯》被抄袭但“似乎没人理会”的现象,实际上反映了文化认知和版权意识的双重缺失。 从更深层次看,这种情形也涉及创作与消费之间的复杂关系。很多抄袭事件背后的目标不仅是为了经济利益,更多是想以最小成本获得大众认可,甚至渴望与经典作品“搭便车”。然而,成功的经典作品拥有强烈的识别度与深刻的读者基础,没有那种真实的创作投入与情感交流,即使模仿再多也很难真正走入人心。

读者的敏感度和品味正是阻止劣质抄袭泛滥的重要防线。 值得一提的是,尽管在某个阶段《卡尔文与霍布斯》的抄袭未引起外界剧烈反应,但这并不代表版权保护不重要。相反,这成为业界反思版权保护体系和公众文化素养的契机。如何在数字时代有效平衡信息自由流通和原创权益保护,是所有内容创作者和文化管理者亟待解决的课题。通过提升版权意识、鼓励原创精神、完善法律法规,可以逐步杜绝类似事件,维护真正具有艺术价值的作品。 同时,这一事件也激发了读者和评论界对于漫画艺术界限的再思考。

《卡尔文与霍布斯》的成功在于它让读者不仅仅看到一个小孩与玩偶的故事,更引发对人生、自由、成长的深刻反省。单纯模仿形式而忽略精神内核的抄袭,难以获得读者的真心认可。文化产品在传播过程中,原创的生命力与感染力无法被机械复制,只能通过用心润色与创新得以传承。 总结来看,《卡尔文与霍布斯》被抄袭而无人察觉或关心的现象,背后反映出版权保护的不完善、公众文化意识的不足与互联网时代内容传播的复杂性。这是一堂关于文化原创、版权保护与公众责任的生动课题。未来,只有通过多方协作,提升社会整体文化素养,尊重原创作品的精神价值,才能够让经典真正受到应有的保护,让更多独特且有思想的艺术作品流传下去。

。