球体堆积问题一直是数学领域中极具挑战性和广泛应用价值的研究课题。简单来说,它关乎如何在一个空间中尽可能紧密地排列球体,最大限度地利用空间资源。自17世纪物理学家开普勒提出三维空间中最佳堆积的猜想开始,这一问题便引发了长达数百年的研究。直到近代数学证明,开普勒的猜想才最终得到确认。然而,当维度提升到更高时,问题变得异常复杂,许多维度的最优解决方案仍是未知之谜,唯有8维和24维的结果被完整揭示。长期以来,人们多依赖构造“晶格”——一种规则重复的点阵模式,去理解并优化空间内的球体分布。

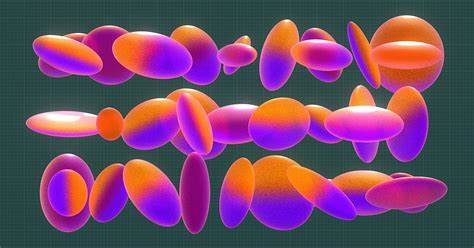

晶格视角源于数学家明可夫斯基,奠定了找寻最优堆积的理论基础。晶格中每个点被一个球体围绕,目标是找到空间间距与球体半径的最佳配置,使整体堆积密度达到最大。然而,1947年数学家罗杰斯提出了另一种思路,舍弃传统球体中心点的规则排列,转而利用椭球体这一更富弹性的形状。椭球体有多条轴向,能在不同方向上拉伸,为堆积方式带来了更多变化和潜力。罗杰斯设计的算法,从一个椭球体出发,通过几何变换,实现了在不那么理想的晶格基础上也能产生有效球体堆积的结果。尽管这一思路颇具创新,但由于维度越高,椭球轴向的自由度越多,导致调整变得极为复杂。

此后数学界多数人重新回到明可夫斯基的策略,专注于晶格理论和高维规则排列的深入研究,而较少利用罗杰斯的椭球转换方法。这一领域虽取得了渐进性的突破,但提升幅度有限,堆积效率的大幅跃升仍未有重大进展。这一瓶颈一直存在,直到一位几乎是“外行人”的新研究者介入。魏茨曼科学研究所的博阿兹·克拉塔格是一位专注于几何学及凸体研究的数学家。长期以来,他一直对晶格和球体堆积问题抱有兴趣,却因工作繁忙未曾深入涉猎。直至2024年底,他终于找到了时间,将自己在凸几何领域积累的知识应用于球体堆积的研究。

凸几何关注的是不向内凹陷的形状,椭球作为凸体的典型代表,为克拉塔格提供了强大的工具。通过复习明可夫斯基和罗杰斯的经典论述,克拉塔格注意到罗杰斯方法中的椭球被低估了优化的潜力。传统上所用的椭球形状过于直观且缺乏效率。克拉塔格决定应用随机过程操纵椭球的多条轴,使其在触碰到其他晶格点时调整生长速度,实现“跳跃式”的渐进膨胀。在这一随机动态中,椭球体通过多向无限制扩张释放潜力,最终获得了更大的体积。尽管每次实验都会生成不同的椭球,经过精细调整后的过程保证了一定概率出现优于罗杰斯的更大椭球。

仅仅数周内,克拉塔格便证明这种随机增长策略能实现重大突破,重新定义最高密度球体堆积的纪录。其突破之处不仅在于显著提升了各维度空间的堆积效率,也重新点燃了对秩序与无序之争的讨论。此前,部分研究认为在高维空间中适度的无序或随机结构能带来更优堆积;而克拉塔格的结果则坚定地支持了以对称、规则的晶格为基础的有序排列策略。按照他的算法,100维空间中能堆积的球体数量提高至约100倍,百万维空间更是提升了约一百万倍,堪称跨时代的成果。数学界对这一证明给予高度评价,称其为近百年来球体堆积研究的里程碑。克拉塔格本人对此表示:“感觉几乎是运气使然,但这正是数学创新的魅力所在。

”这一发现也引发了工程界乃至信息理论专家的关注,毕竟球体堆积问题直接关联到信号编码和加密体系的效率提升,长远来看对通信安全和数据传输具有深远影响。尽管当前成果更多侧重理论层面,离实际应用还有距离,但其理论意义和潜在价值已被广泛认可。值得一提的是,克拉塔格也希望能借此促进凸几何和晶格理论之间的融合。这两个领域曾经紧密交织,如今却相对分离。他计划持续推动跨学科研究,挖掘更深层次的数学结构与应用潜力。此外,这一突破引发更多对高维空间中几何体和离散结构关系的探索。

学界开始重新审视曾经被遗弃的技术与理念,激发创新思路,期望能进一步逼近球体堆积的理论极限。总结来看,克拉塔格利用凸几何的独特视角,以随机化的椭球膨胀方法打破了高维空间球体堆积的僵局,取得了划时代的突破。此举不仅刷新了数学领域对密度极限的认知,也为密码学和通信技术的发展提供了坚实理论基础。未来,随着理论与实践的进一步融合,我们或将见证更多层次的空间优化与效率革命,而这一切的开端正源于一位跨界学者的勇敢尝试和创新思考。