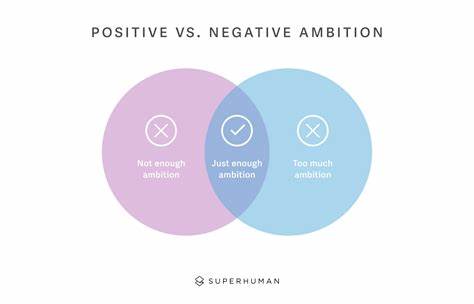

在现代社会中,野心往往被简单地理解为追求财富和规模的渴望,这种狭隘的定义被企业界和媒体广泛传播,影响着大众对成功的认知。然而,深入剖析会发现,这种仅限于经济利益和扩张的野心观念不仅局限了人们的视野,也无视了人性中更深层次的动力和价值。本文将带领读者重新审视野心的真正含义,探讨如何超越传统框架,将野心定义为促进社会进步和个人成长的动力源泉。首先,值得反思的是,社会普遍认定的“成功”标准是否过于单一,且是否忽略了多样化的生活追求。在加拿大,甚至存在一种刻板印象,认为本国缺乏野心,需要通过政府干预来激发创新和创业精神。然而,这种论调忽略了事实中大量移民带来的活力与奋斗精神,他们不畏艰难,凭借自我驱动努力改善自身及家庭的生活状况,这正是野心最真实的体现。

不同群体之间的野心形式不尽相同,而狭义的定义难以涵盖诸如社区服务、文化传承、环境保护等非传统路径上的努力。事实上,将野心单纯等同于财富积累和企业扩张,不仅忽视了无数默默耕耘者的贡献,也助长了对短期利益和高风险追逐的盲目崇拜。在商业语境下,野心常常成为包装企业行为的宣传工具,掩盖其背后复杂的利益关系与社会代价。一些以扩张规模、控制更多资源为目标的企业领袖,时常被塑造成“创新英雄”,但其行为中潜藏的霸凌、忽视社会责任甚至法律边缘操作,却很少被大众充分关注。通过这种叙事,野心成为一种模糊的美化词,助长企业盲目膨胀和价值观的扭曲。与此相对的是,那些选择不追逐传统意义上野心的人,他们或许放弃了所谓的“成功阶梯”,但这并非缺乏野心,而是对野心定义的抗议和重新选择。

在他们眼中,野心是实现内心价值、改善生活质量、推动社会公正或环境可持续的动力。这种态度呼吁我们重新思考野心的意义,不再将其局限于财富与权力,而是承认其多样性和复杂性。真正的野心应该包含希望、行动力和责任感,是驱使人们不断追求更好未来的综合体现。无论是推动非营利组织扩大影响力,为弱势群体争取权益,还是致力于城市环境优化,都是野心的表现形式。只有当社会接纳并尊重这些多样的表达,才能激发更广泛的积极能量,实现整体福祉的提升。此外,在职场文化中,野心往往因与“爬梯子”心态挂钩而被误解和拒绝。

许多人担心野心意味着自私、功利和对他人的踩踏,这导致他们刻意回避被“野心”标签所定义。然而,真正的野心并不等同于无止境地个人攀升,而是在关心自身发展的同时,也为团队和社会贡献力量。这种积极健康的野心是各行各业创新和进步的基础,需要通过教育和文化引导加以传播。而对于组织和领导者而言,重新界定野心意义具有重要现实价值。领导者应当鼓励员工树立和实现多元化的野心目标,不仅是财务和规模的增长,还包括个人成长、团队协作、社会责任等层面。真正的领导力在于理解与支持各类野心,营造开放包容的氛围,使每个人都能在不同轨迹上体现价值。

同时,社会应当反思当前对野心的刻板定义,是如何加剧压力和焦虑,甚至导致许多人“选择退出”,抵制主流成功文化。这种现象警示我们,如果继续执着于单一的野心模式,将越来越多的人驱离公共参与和积极进取。只有通过回归野心的根本——改善、创新和贡献,才能激发真正的动力,推动社会向更公正、多元和可持续的方向发展。综合来看,重新定义野心不仅是语言和观念的更新,更是激发社会活力、促进个体幸福的关键。一方面,需要打破将野心狭义限定于财富和规模的框架,尊重多种多样的追求和价值;另一方面,应建设支持多层次、多路径野心实现的环境和制度。个体应重新认识自身的渴望和动力,勇敢展现属于自己的野心形式。

企业和政府也应放弃单一指标,关注更全面的评估体系,鼓励社会责任和公益精神。未来的野心应当包容创新、合作与关怀,既有量的扩张,更强调质的提升。总之,野心不应成为社会分层和价值判断的工具,而应作为推动社会向善的桥梁。让我们共同努力,拒绝狭隘的定义,拥抱广阔的可能,从而实现真正意义上的进步与繁荣。