美国汽车工业作为全球制造业的重要象征,常被视为开放与保护主义之间激烈博弈的典型代表。近年来,伴随贸易保护呼声的提升,许多观点普遍认为美国汽车工业已经接近崩溃,全球化浪潮是这场工业衰退的主因,外来进口尤其是日本车型的冲击几乎摧毁了整个行业。然而,事实远比这些表面叙事复杂且耐人寻味。真正理解美国汽车工业的发展,需要从历史的深度和多维度视角出发,逐一破解那些流传甚广的迷思,才能把握这段工业辉煌与衰落的真实密码。过去一百年,美国汽车工业并未如某些言论所描述的那般全面崩塌。尽管经历了波动与结构调整,但整体产量长期稳健,甚至在工业产值和经济附加值上达到了历史新高。

相比之下,类似服装产业那样因全球低成本竞争影响巨大、就业人数骤降的情况,汽车制造业表现得更为强韧。具体来看,美国汽车在2024年的产量达到了约一千零五十万辆,虽较北美自由贸易协定(NAFTA)后期的一些峰值有所下降,但仍远超2000年代初的低谷期,其产量水准与NAFTA签署前的多年平均水平基本持平。且就业岗位方面,汽车产业当前约雇佣一百万工人,与20世纪中期以及NAFTA前的数字相比,仅有轻微的减少。“美国汽车工业已经崩溃”的论断忽视了整体行业的韧性和长期的增长趋势。真正的问题集中体现在底特律及密歇根州的衰退,而非整个国家的工业生机。这种地方性衰退往往被误读为全球化导致行业萎缩的证据,但实际上,底特律汽车行业的出走与北美其他州的扩张形成鲜明对比。

数据表明,底特律市内的汽车制造业就业在1950年达到顶峰后迅速下滑。该市的制造业工作岗位在接下来的几十年内被大量流失,而这些岗位并非大批流向海外,而是向密歇根州以外的其他美国地区迁移。事实上,底特律汽车工厂逐渐关停,取而代之的是南部及中西部诸多新兴制造基地。造成此现象的重要原因之一是当地工会的强硬立场与罢工频繁,尤其是美国汽车工人联合会(UAW)在底特律极度活跃,这导致主要汽车制造商纷纷选择投资环境更为宽松的地区,如纽约州、俄亥俄州、田纳西州等。南部诸州因其“就业权利法”与较弱的工会影响,成为异军突起的汽车制造重镇。底特律的工业衰落与美国经济全球化进程实际上是两个独立的现象。

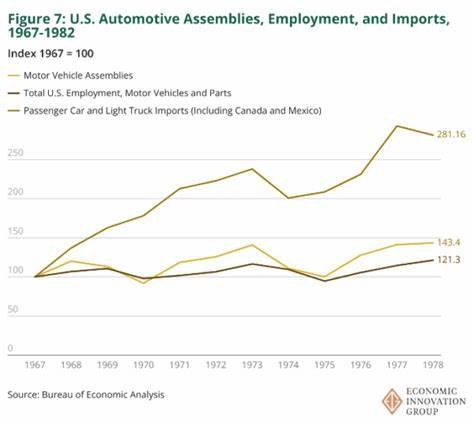

即便在1960至1980年间,美国东北部与中西部部分“铁锈地带”外的汽车就业仍显示出增长,进一步说明国内产业重组及地域迁移才是关键趋势。此外,1970年代后期至1980年代初期,美国汽车工业确实遭遇重大挑战,制造厂商裁员严重,生产大幅下降。此时日本汽车的进口量急剧增加,使得不少人将行业困境归咎于日本车型对市场的冲击。然而,市场数据揭示,真正压垮美国汽车行业的是1979年爆发的宏观经济衰退。高达10%的通胀率、高利率以及石油危机引发的消费需求骤降,是导致美国国内汽车销量暴跌的根本因素。进口汽车份额的上升虽然加剧了竞争压力,但并非行业崩溃的主因。

反事实分析显示,即便日本进口未增长,整体销量低迷以及由此引发的国内销售下滑仍将带来巨大的产业冲击。汽车工业的结构性问题也在这一时期浮出水面。当时,底特律“三巨头”在面对消费者对节能小型车需求激增时反应迟缓,误认为小车市场是“无利可图的黑洞”,因而未能及时调整产品战略,给予了外国产品以迅速崛起的空间。针对1979年至1982年产业危机期,美国政府最终采取了贸易干预措施,如与日本达成的“自愿出口限制”(VER),限制日本汽车对美国的出口额度。保护主义者宣称此举为美国汽车提供了缓冲时间,有效挽救了行业。然而,经济学家和历史研究一致认为,VER在实际上并未在危机高峰期发挥实质帮助。

由于需求急剧萎缩,即使无出口限制,日本汽车也卖不出更多数量。统计数据还表明VER真正影响日本出口价格和数量是在1984年以后,即危机结束后。更有趣的是,保障性贸易政策事实上并不是促使日本汽车制造商在美国境内建厂的主要动力。生产临近消费市场符合汽车产业作为“增重型”产业的根本经济规律。建厂有助于降低运输成本、规避汇率风险及贸易壁垒,是符合大规模市场需求的自然趋势。如本世纪初非日本外资车企逐步将生产基地设于美国,以及后续日系车厂大量建厂案例,均印证此规律。

历史上,日本车企早在1970年代就已开始制造摩托车并计划扩展至汽车生产。VER与贸易保护政策的延续,反倒有可能令消费者付出更高价格,降低市场竞争的活力。另一个长期保护主义遗留问题便是自1964年以来针对轻型卡车(“鸡肉税”)征收的25%进口关税。此重税政策限制了外国产品竞争,导致美国市场卡车价格持续偏高,消费者选择面受限,但这一税收政策却屹立不倒逾半个世纪,成为贸易保护主义的典型例证。综合来看,美国汽车工业百年发展教给我们几个重要启示。首先,工业转型的核心动力更多来自技术创新、消费者行为变化和宏观经济环境,而非单一的贸易壁垒或进口竞争。

其次,产业区域的繁荣与衰落深受劳工关系和资本投资策略影响,地方经济的存续需依赖多重内外部因素结合,而非简单归咎于全球化进程。最后,保护主义政策往往具有粘性,一旦形成,难以自我消除,可能带来短期产业保护的假象,却损害市场效率与消费者利益。站在新时代的视角回望,理解汽车工业的历史迷思,不仅帮助纠正对全球化与贸易保护的误判,也为未来制定符合产业及社会实际需求的政策提供了宝贵借鉴。在全球汽车行业向新能源、电动化和智能化转型的大背景下,美国汽车企业与政策制定者需汲取历史教训,秉持开放合作,以创新驱动和市场导向引领行业持续健康发展。美国汽车工业过去一百年的故事是复杂的,既不是简单的衰落,也并非贸易保护主义的胜利,而是多重经济、技术与社会力量交织下的动态演进过程。只有直面历史事实,才能真正铺就未来汽车产业的光明道路。

。