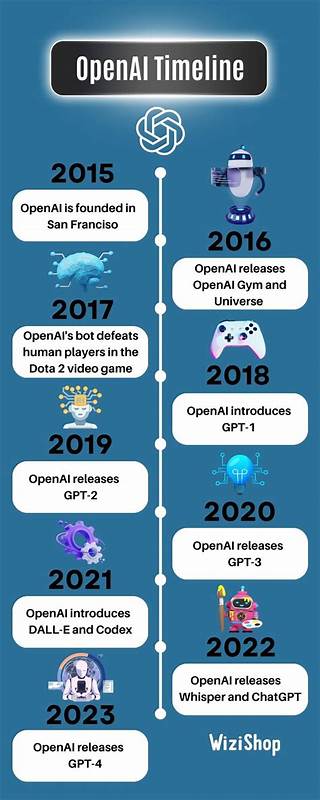

近年来,人工智能(AI)行业呈现出前所未有的快速发展态势,技术进步推动着产业生态不断重塑。与此同时,伴随着资本的涌入和行业竞争加剧,市场上出现了一股“整合旋风”,即大型企业通过收购、合并等方式,将多家AI公司融为一体,试图借此实现快速规模扩张和资源整合。然而,这种快速整合背后隐藏着一场幻象,也即所谓的“人工智能整合幻象”,它反映出行业在追求表面繁荣时,可能忽视了更为根本的商业模式创新,从而陷入了重复过去错误的风险之中。理解这一现象,对于AI企业的长期发展和行业健康生态构建至关重要。人工智能行业中的整合现象,表面上看,是资源优化和协同效应的典范。技术层面、数据资源、人才储备和市场渠道的整合,被宣传为提升企业竞争力的关键手段。

不少企业认为,通过并购等方式快速聚合多条技术线和应用场景,可以实现“1+1>2”的效果。这种思维模式催生了大量资本大手笔介入,推动了行业中频频发生的大规模并购案。例如,一些顶级咨询与技术服务公司通过巨额收购推动业务多元化,加快进入AI领域。尽管这种整合推动了技术的横向扩散和产业链延伸,但其潜在的风险也逐渐浮现。传统业务整合与真正的数字化转型之间存在本质的差别。许多企业误将运营效率的提升当作商业模式的根本变革,忽视了AI驱动下的业务战略调整和价值创造的深度创新。

简单的资源拼接往往难以解决根源性问题,甚至可能导致内部协调成本增加、创新减缓,最终影响企业竞争力。这种错误的认识,很容易使企业陷入业绩增长的假象,误以为通过整合达成的规模效益能够长期维系,而未能在产品创新、客户体验及新兴市场需求中找到持续增长的驱动力。历史上,许多行业曾因盲目追求规模扩张而饱受教训。尤其是在科技领域,早期互联网泡沫的爆发、PC产业链的过度整合都凸显了运营整合未能根植于产业趋势转变的现实。对于人工智能而言,这种风险尤为突出。AI技术的迭代速度极快,市场需求变化剧烈,若企业的整合路径仅仅停留在传统的合并治理和成本控制层面,往往难以满足新技术与新业务形态带来的挑战。

此外,AI的核心驱动力还包括算法创新、算力提升、数据生态搭建及人才深化,这些均需企业加大研发投入和生态布局,而非简简单单依赖并购实现快速扩张。现实案例中,不乏收购整合后企业内部出现文化冲突、战略分歧、资源浪费的现象。尤其是技术人才与创新团队的流失,直接削弱了企业的创新能力。再加上部分企业在整合过程中忽视了客户需求的变化,导致产品和服务无法真正贴合市场,进一步加剧了整合带来的负面效应。要打破这场人工智能整合幻象,企业必须重新审视自身的成长逻辑。从根本上讲,AI企业的核心竞争力在于创新能力和对未来趋势的洞察,而非单纯的合并规模。

只有将技术研发与业务战略深度融合,构建开放、灵活、以客户为中心的生态系统,才能真正释放人工智能赋能的价值。首先,企业应注重构建以数据和算法为核心的自主研发平台,通过持续创新保持技术领先。同时,战略上应摒弃简单的规模优先原则,转而强调差异化竞争与专注细分领域,不断深化市场理解和客户体验。其次,在进行整合时,应关注文化和价值观的融合,尊重人才的创造力与多样性,避免“一刀切”的管理方式。同时,对收购的目标企业进行充分评估,在技术、产品和市场协同性上寻找真正的价值匹配,而不是盲目追求规模指标。此外,企业还应加快开放合作的步伐,推动跨界联合创新,与产业链上下游合作伙伴共同构建AI生态。

通过多样化的合作模式,实现资源共享、技术互通,形成良性循环的创新环境。政府与监管机构的角色也不容忽视。合理的政策引导和监管机制,应防止行业过度整合导致的垄断风险,同时扶持中小AI企业的生存与发展,为技术创新提供更多的空间和动力。总结来看,人工智能行业的整合现象既有其积极推动产业发展的作用,也存在极大的潜在风险。如果企业仅仅满足于表面的业务规模扩张,而忽视了深层次的商业模式创新和客户价值创造,必将重蹈行业过往的覆辙。在风起云涌的AI时代,唯有坚持技术创新、战略专注、文化融合及开放合作,才能真正走出整合幻象,实现持续健康的发展。

未来,能够辨识和避开整合幻象陷阱的企业,将在激烈竞争的人工智能领域中占据先机,引领行业向着智能化和数字化的更高境界迈进。