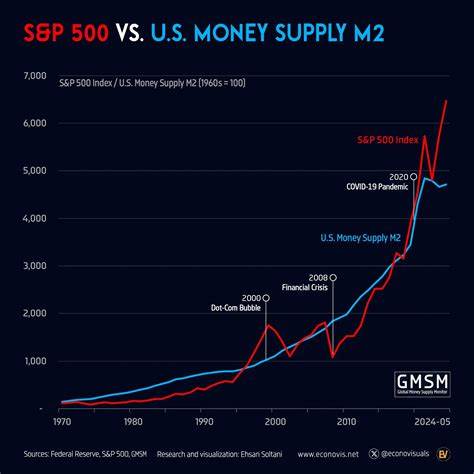

过去十年中,美国的货币供应量经历了前所未有的剧烈波动,这种波动在历史上罕见,甚至可以追溯到大萧条时期。货币供应量的极端变化不仅体现了美国经济所面临的挑战和机遇,也为全球资本市场带来了深远影响。尤其是M1和M2两个关键指标的显著波动,成为市场分析师和投资者关注的焦点。M1代表着经济中可立即支用的现金和活期存款,直接反映了市场流动性状况。而M2则涵盖了包括储蓄账户和小额定期存款在内的更广泛货币范围,反映了整体资金的可用性和潜在购买力。近几年,随着货币政策的调整和经济环境的变化,M1和M2出现了史无前例的增减幅度,形成了罕见的历史对比。

一方面,疫情初期为了应对经济冲击,美联储进行了大规模的货币宽松政策,快速扩张了货币供应量。大量现金进入市场,M1和M2迅速攀升,这种流动性激增对股市形成了强大的支撑。另一方面,随着经济逐步复苏及通胀压力上升,美联储开始实施货币收紧政策,缩减资产负债表,逐步减少市场中的货币供应量。M1和M2的下降幅度也异常显著,反映出流动性环境的收紧。历史上,如此剧烈且快速的货币供应量波动仅在极端经济环境下出现,大萧条时期和部分战后经济重建阶段都曾见到类似现象。货币供应量的两极波动为股市带来了极高的不确定性,也预示着未来市场将面临更为剧烈的价格波动。

股市的波动性在2025年表现尤为明显,主要股指如道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数和纳斯达克综合指数均经历了剧烈波动。年初至今,股市曾多次出现快速下跌进入调整甚至熊市区域,继而又迅猛反弹,创下历史新高。这种极端的涨跌交替,很大程度上与货币供应量的变化密切相关。在M1和M2迅速扩张的期间,充裕的流动性刺激了投资者的风险偏好,推动股市上涨。相反,当货币供应收缩时,资金面趋紧引发市场避险情绪,导致市场大幅回撤。此外,投资者对货币政策的预期和实际操作之间的差异,也加剧了市场的波动性。

美联储的政策调整不仅影响短期利率和金融市场流动性,更直接影响到资产价格的评估和投资决策。美国货币供应历史性变化背后,反映出全球经济格局的深刻转型和内生结构调整。面对疫情后经济复苏的不确定性、通胀回升压力、以及地缘政治变数,货币政策的调整是平衡经济增长与价格稳定的关键工具。货币供应量的异动既是政策应对的结果,也是市场风险释放的重要标志。作为全球金融中心,美国股市的表现往往对全球资本流向和风险偏好产生连锁反应。货币供应量的极端波动不仅增加了美国市场的波动性,也对新兴市场及全球经济环境带来冲击。

投资者需要谨慎关注货币供应指标的变化,把握货币政策的节奏,才能更好地应对市场的潜在剧烈波动。历史数据显示,货币供应量的快速扩张往往预示股市的短期繁荣,但如果伴随通胀压力和政策收紧,就可能导致股市的急剧调整。从长远来看,货币供应的调整与经济基本面紧密相关,耐心持有优质资产依然是应对波动的重要策略。面对未来,美国货币供应量可能持续在高位震荡,政策制定者需要在支持经济增长和防控金融风险之间找到平衡。同时,股市投资者需密切留意货币供应量指标及其与宏观经济变量的互动,利用这些历史上验证有效的信号,做出更加明智的资产配置决策。综上所述,美国货币供应量经历的历史性波动不仅是经济政策和环境变化的体现,更是预测未来股市走势的重要风向标。

理解这些变化的经济逻辑和历史影响,有助于投资者在复杂多变的市场环境中保持清醒头脑,把握机会,应对挑战。随着全球经济的不确定性持续存在,货币供应及股市的动态将成为投资者关注的核心领域,其背后的故事及发展趋势值得持续深入追踪和研究。