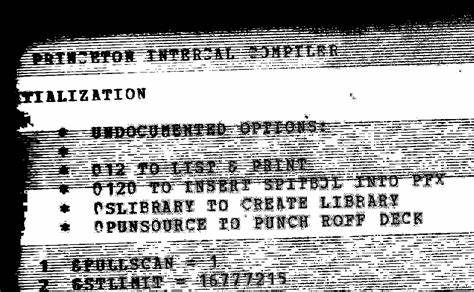

在计算机历史的长河中,许多编程语言因其创新理念和技术变革而被后世铭记,但有一门语言凭借其极具戏谑性和反传统的设计,成为计算机程序设计文化中不可忽视的传奇,它就是INTERCAL。INTERCAL诞生于1972年,由普林斯顿大学的两位本科生唐·伍兹(Don Woods)和吉姆·莱昂(Jim Lyon)在一场紧张却充满灵感的深夜头脑风暴中共同创造。最近,INTERCAL-72版本的原始编译器源代码通过绿色条纹连续打印纸扫描和人工校对的方式被重新发现和整理,这不仅让计算机历史学者得以一窥这门语言的早期面貌,也为编程爱好者打开一扇通向计算机艺术与戏谑精神的窗口。INTERCAL被誉为“首个真正意义上的元语言”,它嘲弄和颠覆了当时主流语言如ALGOL、SNOBOL和FOCAL的设计规范。其名称“Compiler Language With No Pronounceable Acronym”本身就是对传统命名习惯的挑衅和幽默,表明它的设计目标并非实用性,而是通过造反和混淆来戏剧化编程体验。INTERCAL的源代码刚被发现时,代码本身的复杂和晦涩令人咋舌。

与当时甚至是现代语言追求简洁有效的原则相反,INTERCAL的语法和结构充满了带有特殊意义的符号,如“#”称为“mesh”符号,代码结构极端绕晕,且极度依赖人为主观因素,例如“PLEASE”命令的使用频率会影响程序是否被解释器接受。解释器几乎被人格化成一个带有情绪的实体,程序员必须讨好它,否则整个程序可能被无视。这种“用戏剧化的主观性考验程序员”的设计,令人联想到现代人工智能系统在实践中与人类交互时所体现的复杂情感需求与回应机制。尽管INTERCAL本身并非为了实用编程而诞生,但它对后续“迷你主义”及“玩味”代码语言的影响不可小觑。二十年后以FALSE、Befunge和Brainfuck为代表的一批极简主义语言开始兴起,它们继承并发展了INTERCAL反常规、以语言本身进行哲学探索的传统。INTERCAL-72版本最大的特色之一便是它对程序员与解释器之间关系的戏剧性表达,这一理念也被后来多种“玩味”语言以及文化现象反复提及。

INTERCAL语言中最知名的关键词“COME FROM”,并非出自最初的INTERCAL-72版本,而是由著名开源活动家埃里克·S·雷蒙德(Eric S. Raymond)在1990年为C-INTERCAL版本所附加。这条语句逆转了传统GOTO命令的控制流含义,程序的跳转方向必须逆向追溯,如同阅读一部复杂的互动小说,由此极大增强了程序难以理解和调试的特性,也进一步突显出INTERCAL要“戏弄”程序员而非服务程序员的本质。此次重现普林斯顿版本的INTERCAL编译器,其背后的代码无疑是程序设计的艺术与恶作剧相结合的珍贵历史文献。源程序实际上是一份用SPITBOL语言编写的转译器,通过将INTERCAL代码转译为SPITBOL程序来执行。值得注意的是,SPITBOL本身也是一种基于字符串处理的语言,INTERCAL编译器中所有的数学运算均通过字符串操作来实现,使得所谓的乘除运算非常缓慢,执行一次除法甚至可能耗时三十秒左右。这种“用字符串模拟二进制运算”的复杂做法,凸显了作者对语言设计的极端玩味和挑战传统的态度。

现代技术爱好者和历史学家通过Sean Haas的努力,成功地将INTERCAL-72编译器修复至可以在现代系统上运行,并通过开源代码库对源代码进行了数字化整理。这不仅有助于深入理解INTERCAL的运行机制,更重要的是让研究者和爱好者们能够亲自体验它那独特而艰涩的编程体验。INTERCAL的发现与现代的技术对话还促进了对当代计算机语言和文化的反思。它用带有主观“人格”色彩的解释器形象,形象地表现了人工智能系统在人机交互中的复杂情感变化。如今,我们已经看到越来越多AI系统故意设计出混淆人类理解的行为,在某种程度上,INTERCAL开创了这种程序设计的先驱路径,也为现代计算机艺术提供了灵感源泉。普林斯顿INTERCAL编译器的源代码重现不仅是对一门先锋语言的致敬,更激发了对计算机语言设计、程序员与代码之间关系的全新理解。

它的存在提醒我们,编程不仅仅是追求效率和实用,某些时候更是一种反思和戏剧,一场人与机器之间复杂关系的表演。通过重读INTERCAL,我们仿佛看到了计算机编程哲学中最幽默、最富创造力的一页,同时也让我们思考技术演进过程中那些被遗忘却极具价值的文化遗产。未来,随着对这些历史源代码理解的加深,或许会催生出更多融合艺术与技术的创新语言,继续挑战传统编程语言的边界和概念。总之,普林斯顿INTERCAL编译器源代码的重新发布,为编程历史添上了丰富多彩的一笔,也为探索计算机艺术和语言哲学打开了新天地。而对于每一位热爱技术和计算机文化的人来说,深入了解INTERCAL的设计原理和历史背景,必将带来思维上的启迪与灵感的激荡。