在科学研究领域,实验结果通常被视为推动学科发展的关键。然而,除了那些显著且令人振奋的正向成果外,无效结果(或称为零效应结果)在科学进步中扮演着不可或缺的角色。无效结果是指实验或研究未能支持初始假设,或未观察到预期的效应。这类结果帮助研究人员避免重复错误、调整研究方向,乃至优化理论模型。但遗憾的是,尽管科研人员普遍认可无效结果的科学价值,这类成果却很少被发表,造成了学术文献中显著的发表偏差,影响了科学研究的整体透明度和可信度。近年来,多项调查显示,科研人员对发表无效结果存在诸多顾虑和挑战,其中最显著的是担心声誉受损、缺乏支持和缺乏合适的发表平台。

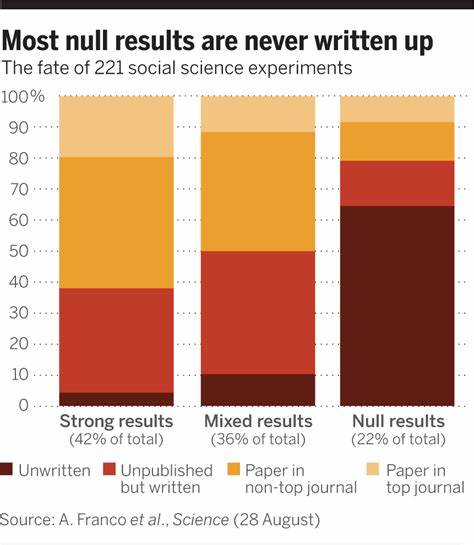

科研环境中普遍存在对正向结果的偏好,导致无效结果往往被视为“失败”或“无趣”,难以获得同行评审的认可和期刊的接受。而科研人员担心发表无效结果会被同行误解为研究能力不足,进而影响其职业发展和声誉。这种文化压力使得许多研究者选择不公开无效数据,导致科研领域存在“发表偏倚”现象,即学术文献中过分集中于阳性发现,忽视掉大量同样重要的无效信息。发表偏倚不仅影响学术研究的公正性,也可能导致资源浪费。重复进行已被证实无效的实验,既耗费时间又消耗资金,严重影响科研效率。此外,无效结果的缺失阻碍了系统评价和元分析等综合性研究的准确性,降低了科学结论的可靠程度。

为此,科学界开始呼吁改变现状,推动无效结果的公开和传播。一方面,部分学术期刊和平台开始设立专门栏目,鼓励投稿无效结果,逐步减少对结果正负性的歧视。另一方面,科研评估体系也面临改革压力,尝试将研究的透明度和完整性纳入考核指标,而非仅仅关注发表数量和影响因子。进一步来说,科研人员本人和科研机构均应加强对无效结果价值的认知。通过教育与培训,提高科学家对科研数据全面共享的意识,减少因发表偏见带来的负面影响。科研项目设计阶段也应注重设立合理的预注册机制,以确保研究过程的公开和透明,提升无效结果的利用价值。

此外,开放科学运动的兴起为无效结果的传播提供了更多可能。开放获取期刊、数据仓库以及科研社交平台等,为科学家分享无效数据和负面结果提供了便捷路径,促进科研资源的最大化利用。未来,若能进一步完善相关政策,强化科研资产的共享文化,将有助于提升无效结果的出版率,推动科学研究更加严谨与全面。同时,媒体和公众对科研过程的理解也应更加科学多元,避免将无效结果视为失败,而是理解其在科学进程中的正常与必要。无效结果虽不像“科研重大发现”般光彩夺目,却是科学真理探索道路上的重要组成部分。科研人员、期刊编辑、学术机构以及评估体系等多方力量的共同努力,正逐渐破解无效结果出版难题,推动科学文化向更包容、更透明的方向演进。

这不仅能够提升科学研究的整体质量,也将加速创新步伐,增强公众对科学的信任与支持。总之,无效结果的出版困境呼唤系统性的解决方案,从科研文化变革到政策支持,再到技术平台的完善,都需要社会各界的积极参与和合作。唯有如此,科学研究才能真正迈向开放、严谨、全面的未来,实现学术诚信和创新的有机统一。