在现代计算机系统中,多任务并发运行已成为操作系统的基本功能。无论是桌面环境还是服务器,操作系统通过调度多个任务实现高效的资源利用和良好的用户体验。在实现多任务处理时,线程和进程是两个核心概念,它们在性能表现上存在显著差异。了解线程与进程的性能差异及其产生原因,能够帮助开发者在设计软件架构时做出更优的选择,提升程序的执行效率和系统稳定性。 多任务调度依赖于操作系统进行复杂的上下文切换。上下文切换是指CPU从运行一个任务切换到另一个任务时,保存当前任务状态并恢复新任务状态的过程。

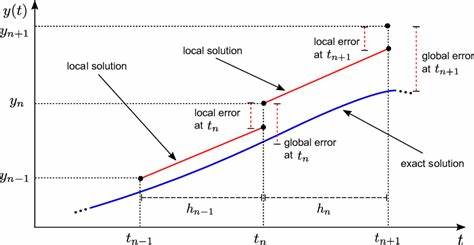

这一过程涉及CPU寄存器、程序计数器、堆栈指针等信息的存储与加载。无论是线程之间的切换还是进程之间的切换,都会发生上下文切换,但两者的开销存在明显差异。 在Linux操作系统中,默认情况下每个进程拥有一个主线程,但进程也可以包含多个线程。线程是进程内的轻量级执行单元,同一进程的线程共享相同的虚拟内存空间和资源,而不同进程间的内存空间和资源则相互独立。这一点是性能差异的关键原因。 上下文切换时,操作系统需要保存当前运行实体的状态至存储结构(进程控制块PCB或线程控制块TCB),然后加载下一个实体的状态继续执行。

对于进程上下文切换,系统必须保存和恢复整个进程的状态,包括虚拟内存页表的切换,以及无效化进程相关的缓存项如转换后备缓冲区(Translation Lookaside Buffer,简称TLB)中的缓存。由于不同进程可能有相同的虚拟地址但映射到不同的物理页框,缓存失效后需重新加载对应数据,带来了额外的性能开销。 相比之下,线程上下文切换时,由于线程共享相同的地址空间,页表指针无需切换,TLB的无效化开销得以避免。这样,线程切换的CPU寄存器保存和恢复开销较少,上下文切换所需时间显著降低,从而提升多任务处理的响应速度和资源利用率。 为了直观展示线程和进程在上下文切换性能上的差异,一段生成素数的计算密集型程序用作实验背景。该程序在计算过程中对CPU资源需求极高,能有效体现因上下文切换带来的性能波动。

通过Go语言实现该程序,并分别以多线程和多进程形式运行,将二者性能表现进行对比分析。 当在单核CPU核心上以五线程方式执行时,总体运行时间与五个独立进程并发执行时相差不大,约1%左右。这表面看似两者性能接近,但该测试中程序的内存占用较低,导致TLB失效影响不明显,因此上下文切换开销差异不明显。 接着通过在程序中引入大量内存访问操作(如对一百万整型数组的频繁读写),模拟高内存需求,进而凸显内存管理对性能的影响。此时多线程与多进程的表现产生明显差异,五线程模式的系统调用时间大幅低于多进程模式。分析发现,线程共享内存空间,避免了频繁切换页表和TLB缓存失效带来的系统开销,而进程间独立的内存空间导致切换时需反复处理多份页表,带来了额外的时间成本。

为保证比较的公平性,对多线程版本分配了与多进程版本相同数量的内存,同时每个线程独立操作其对应的内存区域。结果显示,多线程的执行时间优于多进程,且系统调用时间明显减少,进一步佐证了线程在内存访问和上下文切换方面的效率优势。 尽管线程在上下文切换效率上表现更佳,但选择线程或进程并非简单依据性能决定。线程共享内存带来并发访问数据时的同步和竞争问题,开发时需充分考虑线程安全,防止出现竞态条件和死锁。进程间的内存隔离则带来了更高的稳定性和安全性,适用于对数据隔离要求较高的场景。 在设计多任务应用时,可根据程序的需求和架构复杂度权衡采用线程或进程。

对资源共享需求高且同步机制完善的程序,线程能提供更高的性能和响应速度。另一方面,当任务间需要严格隔离或简化并发复杂度时,进程是更可靠的选择。 此外,除了线程与进程本身的设计因素,现代操作系统和硬件也为优化上下文切换性能持续发展。例如,CPU的多核设计允许真正的并行执行,缓解了单核上下文切换压力。操作系统内核对调度算法进行优化,减少无效切换,也能提升整体执行效率。 上下文切换不仅发生在不同线程或进程之间,还涉及用户态与内核态之间的切换。

系统调用、硬件中断处理等操作会触发内核模式,从而带来附加的性能开销。这也是系统性能调优的重要方面,未来研究和实践中需要重点关注。 综上所述,对线程和进程性能差异的理解,尤其是上下文切换开销的分析,对于软件开发和系统架构设计至关重要。透彻掌握二者的优势和不足,将助力开发者在多任务环境中做出最佳决策,实现优异的应用性能和系统表现。随着硬件技术和操作系统的不断进步,这一领域依然有广阔的研究空间,期待未来带来更多创新和突破。