随着现代软件系统规模和复杂度的持续攀升,程序缺陷的检测与修复变得愈发重要且具有挑战性。尤其是在如操作系统内核等关键系统中,一处代码缺陷可能导致严重的安全隐患甚至系统崩溃。传统的静态分析技术通过扫描代码寻找潜在的编程错误,已成为软件质量保障的重要手段。但设计和实现高效、精准的静态分析工具历来是一项复杂且耗时的任务,往往依赖于专家经验和固定的规则或模式库,难以灵活覆盖不断涌现的新型漏洞。近期,人工智能领域的重大突破为静态分析注入了新活力,特别是大型语言模型(Large Language Models, LLM)在自然语言处理和代码理解方面展现出强大能力。尽管直接应用LLM对庞大代码库进行全面扫描因计算资源限制和上下文窗口的局限而难以实现,开创性研究团队提出了名为KNighter的全新方法,利用LLM自动合成专属的静态分析检测器,推动静态分析技术实现跨时代的革新。

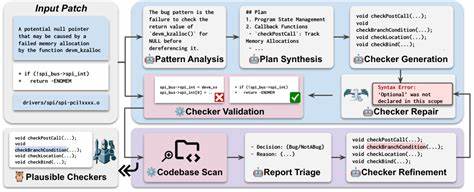

KNighter的核心理念在于不直接让LLM分析整个庞大系统源代码,而是引导模型基于历史漏洞修复补丁生成针对性强、精度高的检测器。实质上,这种方法利用了过去已知漏洞修复的“经验知识”,通过多阶段合成流程设计并验证新的检测规则,确保其既能准确捕捉特定缺陷又能有效降低误报率。首先,KNighter从历史缺陷补丁和对应语义特征入手,抽取关键模式,诱导模型理解缺陷的本质。接着,模型合成具体的检查代码,实现对目标缺陷的自动检测。此过程辅以严格的自动化验证和迭代优化,不断修改和精炼检测器以提升精度和鲁棒性。KNighter在Linux内核中进行了大规模评测,表现令人瞩目。

生成的检测器不仅覆盖了多样复杂的漏洞类型,更发现了92个长期未修复、平均潜伏时间达4.3年的关键缺陷。这其中77个已被核心开发者确认,57个完成修复,30个更获得了国家漏洞数据库的CVE编号,充分展示了其在实战中的巨大价值。相比传统人力编写的分析工具,KNighter的优势在于极高的灵活性与可扩展性。通过自动化合成检测器,可以快速响应新出现的安全威胁和代码规范变化,极大缩短从漏洞曝光到检测仪工具发布的时间周期。此外,KNighter遵循严格追踪和验证机制,每个检测器的生成和检测逻辑均可追溯至具体的补丁示例,保障分析过程的透明与可信。这一创新模式为静态分析领域开拓了前所未有的发展方向,也为其他需要规则生成和自动化验证的场景提供了可借鉴经验。

KNighter的工作不仅促进了大型系统安全性的显著提升,也为人工智能在软件工程中的深度融合树立了范例。随着LLM技术的不断成熟与硬件算力升级,未来类似的自动合成分析工具有望覆盖更多编程语言和应用领域,使软件质量保障进入智能自动化的新纪元。我国软件产业同样可借鉴KNighter理念,引入大规模语言模型驱动的自动化静态分析,提升国产操作系统和关键互联网服务的安全防护能力。总结来看,KNighter代表了静态分析发展的未来趋势,是静态分析技术结合人工智能创新的重要里程碑。其利用LLM合成高精准检测器的思路有效克服了传统静态分析在规则设计与维护上的难题,实现了对复杂缺陷的智能化深度捕捉与快速响应。对于关心代码质量与信息安全的研究人员、开发者和企业而言,KNighter不仅提供了切实可行的技术路径,更昭示了人工智能赋能软件安全的广阔前景。

展望未来,基于KNighter框架的静态分析工具将不断完善,结合动态分析、漏洞预测等多维手段,多方位保障关键软件系统的安全稳定运行,为构建更加安全可靠的数字社会贡献坚实支撑。

![深入解析Wave语言,这是一种类C的底层系统编程语言,支持原生%取模、[]数组访问及and=等新操作符,专为高性能和零开销设计,适合内核开发和嵌入式系统。了解其双模式架构和未来发展方向,掌握Wave如何革新系统级编程体验。](/images/C8A85E0F-A8F5-43FE-8785-D981F75319D5)