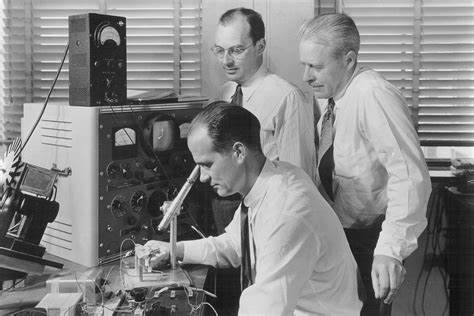

贝尔实验室,这个名字在科技创新史上如雷贯耳,被誉为推动美国乃至全球技术进步的摇篮。它的辉煌成就,如发明晶体管、脉冲编码调制和基础信息理论,不仅塑造了现代电子通信的基础,也奠定了20世纪科技发展的基石。然而,现在的人们常常追问一个问题:贝尔实验室为何能屹立不倒,创造一个又一个划时代的发明?它背后所采用的独特管理哲学和创新生态又是怎样的?解答这些问题能为我们重新认识创新提供指导和启示。 探索贝尔实验室的根基,我们必须从它的创始人与管理者说起。亚历山大·格雷厄姆·贝尔,作为电话的发明者,既是一位发明家也是一个管理先锋。他不仅给予实验室充足的财力支持,更重要的是他信任科研人员,不干涉他们的具体研究,允许他们自由探索自己的兴趣领域,让真正有潜力的想法得以孕育和发展。

贝尔的管理哲学后来直接影响了贝尔实验室的运作模式。 进入20世纪30年代,贝尔实验室的领导者默文·凯利延续并发扬了这种理念。作为一位科学家出身的管理者,凯利明白“如何管理天才?你根本不应管理他们”。这一看似简单却极具智慧的原则,使得贝尔实验室形成了一种独特的科研文化:给予人才极大的自主权,从而激发他们的内在驱动力。凯利广泛发掘各领域有志向和热情的年轻科学家和工程师,无论背景如何,只要显示出对科学的浓厚兴趣,贝尔实验室就会欢迎他们加入。 这批科学家的特点十分鲜明,他们多数自幼对无线电、声音和电信技术抱有狂热的兴趣,拥有扎实的动手能力,甚至自己亲手搭建无线电装置。

正是这种天赋加上自由探索的土壤,使他们产生了非凡的创新能力。凯利不仅不对他们进行微观管理,反而像一位资助者般扔出问题,耐心等待他们用数年时间给出答案。 这种宽松而有耐心的管理方式在战争时期展现出强大威力。二战期间,贝尔实验室迅速解码并改良了英国的磁控管,仅用两个月时间还帮助设计出“火箭筒”武器系统。他们创造了电子计算机为高射炮提供半自动控制发射,发明了声响导弹、近炸引信以及SONAR回声定位技术,甚至催生了世界第一枚反导导弹“Nike”。所有这些进展都不是凯利时时盯紧进度管理出来的,而是基于人才们真正的兴趣和自主精神驱动。

贝尔实验室的成功绝非偶然。它建立在一套鲜明的理念上:尊重个体创造力,给予实验与失败的自由,鼓励跨领域交流与合作。实验室内部,高度融合了科学家和技术制造者两个群体,将抽象的理论研究与具体的工程实践紧密结合。科学家进行长期、深度的理论研究,而技术人员则负责将理论转化为切实的产品和技术,这种协同推动了创新从概念到实用的高效转化。 与其说贝尔实验室是一家研发机构,不如说它是一所创新的“大学”。这里强调学习和互相教导,任何成员都有机会成为老师和学生。

这样的环境促使知识不断流动,激发了团队的创造活力。同时,领导层非常注重“审美”——即对科学问题和人才“品味”的把握。选择真正有追求、有天赋的人才,设定具有挑战性且意义深远的问题,是贝尔实验室维系创新活力的核心要素。 然而,“自由”并非放任自流。贝尔实验室的自由是建立在信任与高标准自律之上的。成员们必须对自己的研究抱有极高的热情和投入,因为自由带来的是责任和独立判断。

正如信息论奠基人克劳德·香农所言,他“经常花时间做看似无用的事情”,但正是这样的探索孕育出改变世界的理念。 贝尔实验室的衰落常被简化为“美铁公司垮台”导致资金抽离,其实这背后反映的是整个信息时代对创新生态的挑战。如今,我们看到科技巨头如谷歌、微软和苹果虽然资金雄厚,却缺乏形成贝尔实验室那样沉淀多年的、宽松而且高度协作的创新氛围。学术界的情况也更为严峻,科研人员花更多时间在写申请和应对行政事务,实际研究时间减少,年轻科学家难以独立领导实验室,以至许多有才华的人被制度的条条框框所挤压。 这反映出现代社会对“以成果为导向”的极端追求,忽视了创造力本身需要的自由、耐心和时间。贝尔实验室的经验告诉我们,顶级的创新首先源自于相信人类的好奇心和内在驱动,而非严苛的绩效指标和即时可见的成果。

它证明了为什么创造真正伟大技术的人,不是那些需要“保姆式”监管的人,而是那些对未知充满渴望,不惧失败,能在孤独中自我激励的“孤狼”型天才。 近年来,类似Bell Labs精神的创新尝试开始重新受到重视。例如,风险投资机构1517推出了“Flux”项目,以无条件资助并给予受资助者高度自由的形式,试图还原贝尔实验室那种让人才自由成长的环境。虽然前路漫长且充满挑战,但我们相信在社会各界对创新管理模式认知的加深下,打造新一代的“贝尔实验室”并非不可想象。 贝尔实验室的故事不仅仅是过去的辉煌,它是当代乃至未来创新机构创建的经典范例。它让我们意识到科技创新的真谛不仅在于资本堆砌,而在于对人才的深刻理解和敢于放手的勇气。

给予顶尖人才充分的自主权,营造跨界融合的学习环境,锤炼出非凡的“味觉”,这是让创新之火持续燃烧的关键所在。在这个快速变化、复杂多变的时代,如何汲取贝尔实验室的成功经验重塑创新生态,是所有科技管理者和政策制定者亟需思考的问题。