写作不仅是信息传递的手段,更是理清思路和激发创新的重要工具。特别是在科学研究领域,写作承担着不仅仅是报告实验结果的职责,更是推动思维进步的助力。通过文字的组织与表达,研究者能够将纷繁复杂的实验数据和研究成果转换为连贯的故事,明确研究的核心观点及其学术价值。写作的过程促使人们有序、深入地思考,避免了大脑中常见的跳跃式、无序思维,从而更好地总结和反思研究内容。多项科研证据表明,书写行为对大脑有着积极的神经影响,例如手写过程能增强脑区间的广泛连接,提升学习和记忆效果。其价值不仅限于知识的积累,更涉及思维模式的优化和创新能力的培养。

然而,随着人工智能和大语言模型的快速发展,科研写作的传统路径正面临前所未有的挑战和变革。大语言模型能够在极短时间内生成完整的科学文章甚至同行评审报告,这似乎为科研人员节省了大量写作时间与精力。与此同时,也引发了关于写作主体性、责任归属以及学术诚信的深刻讨论。由于当前的人工智能系统缺乏责任感,它们不能被视为论文的真正作者。因此,完全依赖机器生成的内容无法满足科学出版的伦理标准。更为关键的是,写作本身就是思考的实践,如果将写作外包给人工智能,研究者实际是在“阅读”模型算法生成的内容,而非展现自身思考的痕迹。

目前的人工智能写作工具还存在“幻觉”现象,即生成不准确甚至虚假的信息和引用,这使得文本的真实性和科学性备受质疑。人工智能生成的参考文献可能是虚构的,导致需要大量时间来核实和纠正,反而加重了编辑负担,而非节省时间。因此,科学研究和写作工作者需要谨慎评估并验证来自人工智能的内容质量,避免学术错误的传播。 尽管如此,人工智能在科学写作中仍然具有不可忽视的辅助价值。它可以改进文章的可读性和语法结构,特别是对非英语母语的科学工作者来说,这些工具能够带来显著帮助。人工智能还能够快速检索和汇总海量文献资源,为研究者提供多样的参考和思路拓展。

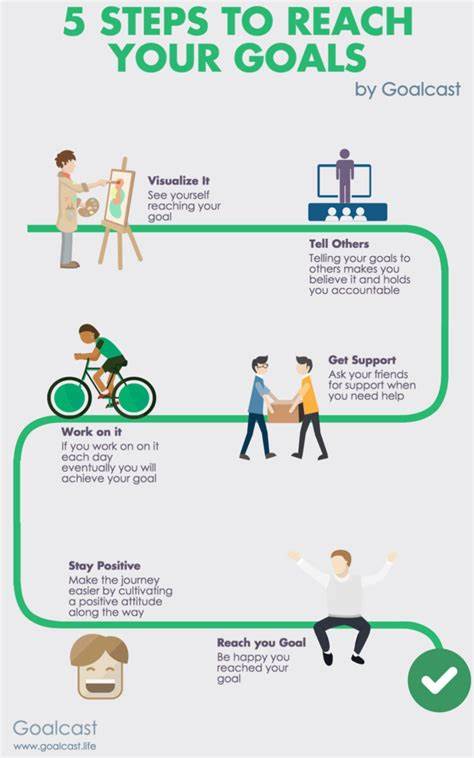

它们能够帮助克服写作障碍,激发新的灵感,提出多角度的解释和观点,发掘不同研究主题间的联系,促进跨学科创新。这些功能使得人工智能成为拓展思维边界的有力助手。 然而,依赖人工智能完全代替人类的写作过程也带来了潜在的风险。过度依赖机器生成文本,可能削弱研究者对自身领域的深刻理解和反思能力,减少参与创作和表达研究价值的机会。写作不仅是一种技术技能,更是一种思考、表达和自我认知的过程。研究者通过写作练习,能够更好地掌握如何将复杂的科研成果转化为有说服力的叙述,也促使他们对学术领域有更全面和创新的认识。

这种能力的培养对于科研人员的学术发展和职业生涯极为重要,不应被忽视。 在未来,科学写作将可能走向人机协同的新模式。一方面,人工智能需要通过在专业数据库上进行训练和优化,减少错误和幻觉问题,增强输出内容的科学严谨性。另一方面,人类研究者将继续发挥其批判思维和创造力的优势,指导和校对人工智能生成的内容。通过联合使用,科研写作既能保持高效,也能确保质量和原创性。这种融合将为科研传播带来新机遇,同时保留写作作为思维工具的核心价值。

写作的重要性还体现在它对科学交流的促进作用。科学写作不仅仅是个人思维的外化,更是知识共享和学术对话的基础。通过规范、准确和有逻辑的表达,研究者能够将自己的成果传递给更广泛的学术群体,促进知识的积累和传播。优质的科学文本有助于推动跨学科合作,提升研究的社会影响力和实际应用价值。 因此,我们必须继续强调并保护人类撰写的科学写作的重要地位。写作是科学方法不可或缺的环节,是科学家探索、验证和表达知识的核心工具。

在人工智能快速发展的时代,合理运用科技辅助写作的同时,保持自主思考和表达的能力,是确保科学研究本质和质量不可动摇的基础。未来,只有兼顾人文精神与技术创新,才能真正推动科学事业健康、可持续发展。写作不仅仅是文字的堆砌,它是思考的结晶,是科学精神的体现,是每一位研究者不可替代的智慧表现。