随着移动互联网的迅猛发展,短视频平台TikTok迅速崛起,成为年轻一代分享和发现音乐的重要阵地。许多人开始好奇,TikTok是否真的有能力唤醒那些曾经辉煌一时但逐渐被遗忘的经典歌曲,引发新一轮的流行热潮。通过对TikTok上传播数据和音乐流媒体表现的深入统计分析,我们可以揭示短视频平台对音乐行业,尤其是经典歌曲复兴的真实影响。TikTok的独特算法和内容生态使其成为音乐推广的强大工具。数据显示,大约85%的TikTok视频配有音乐,音乐与视频内容紧密结合,创造出丰富多样的传播载体。用户不仅通过歌舞挑战、剧情短剧、生活记录等形式广泛使用音乐,更通过反复循环某些旋律,引发观众的情感共鸣和模仿欲望。

然而,将TikTok上的音乐热度转化为长期的听众流量,并非易事。经典歌曲如ABBA的《Happy New Year》虽然在TikTok被超过两百万个视频引用,但在Spotify等主流流媒体平台上的播放量却远远落后于如《Dancing Queen》这类流行曲目。这表明,虽然TikTok可以带来极高的曝光率,但并不一定促使用户深入欣赏和回归经典音乐。另一个现象是,小众作曲家如德国的Heinz Kiessling通过TikTok其作品累计观看量达数十亿,但这些作品多被用作背景音乐或音效配乐,用户对其艺术内容缺乏深刻认知,流媒体的播放量远不能匹配其社交平台的高曝光。这种“音乐自动播放带来的集体记忆缺失”类似于上世纪中叶兴起的“走廊音乐”——Muzak,即作为环境氛围的伴奏音乐,听众虽熟悉旋律,却不进行主动聆听或欣赏。深入分析TikTok所推动的音乐内容可以发现两条主要路径。

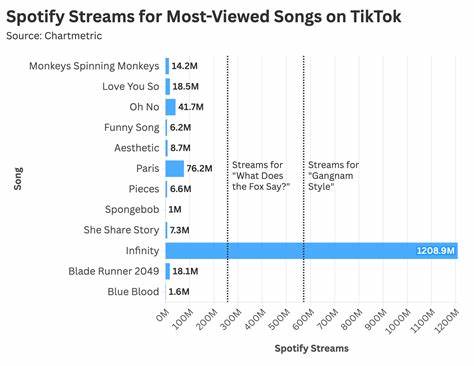

第一种是TikTok为正在崛起或已有市场潜力的新歌提供了“加速器”作用。这类歌曲通常伴随专业制作和推广,得益于TikTok的病毒式传播迅速积累大量关注度,从而有效促进流媒体播放和商业表现。第二种则是将音乐作为视频的背景或情感烘托,音乐本身成为“音频梗”,更多作用于制造短视频的趣味性和传播性,而非提升歌曲整体的文化影响力和艺术地位。前者体现了TikTok作为音乐推手的商业价值,后者则强调了现代数字文化中信息碎片化和娱乐即消费的特性。通过比较TikTok热门但播放量有限的“匿名”音乐作品与传统流行经典如PSY的《江南Style》和Ylvis的《狐狸叫声》,可以观察到TikTok影响力并未必直接转化为音乐排行榜的真实变动。经典歌曲的复兴需要更多元素协同作用,包括主流媒体的支持、听众的主动探索以及音乐内容的文化积累。

TikTok短视频的循环播放虽能引发暂时性的关注,却难以替代深度音乐体验带来的情感连接和认同感。此外,TikTok的算法推荐机制以个人兴趣为基础,导致音乐内容高度碎片化。用户在快速滑动和频繁切换的视频流中很难对单一歌曲产生持续记忆和深入理解。年轻用户在享受内容娱乐性的同时,对于音乐本身的鉴赏能力和长期追踪意愿可能较弱。与此同时,TikTok激发了对音乐传播方式的创新。短视频中的“音乐片段使用”和“用户生成内容”打破了传统音乐消费的线性模式,使音乐成为社交互动的媒介和文化符号。

无论是复古的旋律重新流行,还是新兴音乐风格的爆发,TikTok都提供了实验和表达的平台,改变音乐与听众的关系。虽然TikTok尚未完全实现经典歌曲的全面复兴,但其作为文化传播工具的意义不可小觑。它为音乐产业带来了多样化的推广途径,也促使艺术家和厂牌重新思考如何在数字时代进行音乐创作和营销。未来,结合数据分析与用户行为研究,或许能更科学地引导经典歌曲与新兴用户群体之间搭建桥梁,实现“数字复兴”的可能。总体而言,TikTok对经典歌曲的复兴能力表现为“有限激活”而非全面颠覆。这种激活助力某些经典作品在特定语境和时间窗口内重新获得关注,但长远影响仍依赖于音乐作品本身的艺术价值、文化认同和跨平台的综合传播策略。

换句话说,TikTok更多地是现代音乐消费场景中的一个催化剂,而非彻底变革者。它通过赋能短时流行和增强社交互动,丰富了音乐的传播模式;但经典音乐的复兴仍是一个复杂、多变量互动的过程,依赖于技术、文化和市场的多重因素交织。对于音乐从业者和内容创作者而言,理解TikTok对音乐传播的双面影响十分关键。既要抓住平台带来的曝光和参与机会,也要警惕流量的短暂性和用户注意力的分散。只有在内容质量与平台机制之间找到恰当平衡,经典歌曲或许才能在新时代的数字浪潮中焕发崭新活力。