在哲学的发展历程中,范畴学一直是探讨存在本质与分类的重要工具。亚里士多德的十范畴体系奠定了西方哲学范畴学的基础,而托马斯·阿奎那在此基础上对范畴体系进行了颇具洞见的阐释和创新。尤其是“习性”(habitus)这一范畴,不仅展现了人类与其他动物在本质上的差异,更揭示了人类理性活动与外在世界的深刻联系。对习性的理解不仅关系到哲学范畴学,更对现代关于人类行为、文化与技术发展的理解具有重要意义。亚里士多德在其哲学体系中,将存在划分为实质与事故等多个范畴,其中习性作为一种特殊的“事故”,体现了事物在一定状态下的拥有与关联特征。而托马斯·阿奎那则基于亚里士多德的分类,提出了关于习性的独到见解,强调习性这一范畴在人类存在中的独特地位。

阿奎那指出,其他动物由于自然赋予其保护生命的“天赋工具”,比如角、蹄等,这些都是其身体本质部分,属于实质范畴的范畴内部属性。当它们被称为“有角”或“有蹄”时,实则是指其本质属性的表现。然而,对于人类而言,情况则截然不同。人类并未自然拥有类似于动物那样的确定性肢体工具覆盖或防护,这与人类的“微妙结构”及其理性能力密不可分。人类的理性使其能够创造和利用外在的物件来代替动物的固有肢体工具,通过理性制备出的外在工具如衣服、武器和鞋子,赋予人以“装备”或“穿戴”的状态。这种“装备”状态既不属于自然本质,也不纯然为附属因果关系或测量概念,因而被归为一种特殊的范畴——习性。

习性的范畴不仅是人类外在状态的描述,更反映了人类理性自由与创造性的体现。阿奎那还强调,虽然习性主要适用于人,但在某些情况下,也可以应用于动物,但此时的“装备”并非源自自然,而是由于人类理性的介入。例如,马被“装饰”、“上鞍”或“披挂”,这些外加的物件使马获得了某种“习性”,本质上是归因于人的理性活动。这一观点揭示了人类理性在塑造自身与环境关系中的核心地位。阿奎那的理念在后续经院哲学发展中引发了丰富的讨论,尤其是在“现实主义模态”视角下得到了进一步阐明。现实主义模态观点认为,习性不仅是简单的附属描述或语言上的表征,而是真实存在的模式和实体,是存在的真实模态。

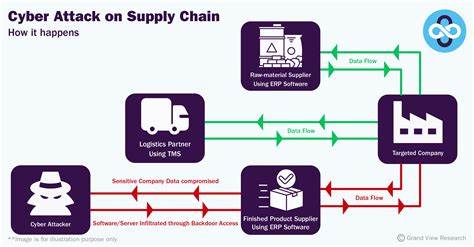

这种观点认为,习性首先真实地属于人类,因为人通过理性活动将外在物品应用于自己,从而实现其无限多样的理性适应和行为可能性。通过外部工具的应用,人类的理性潜能得以实际化,体现了人类自由和创造力的无穷潜能。理解习性的现实主义模态属性对于深入把握托马斯·阿奎那的“人”哲学至关重要。在这一视角下,习性不仅是哲学上对人类存在状态的分析工具,也为现代哲学和社会科学研究人类行为模式、文化符号及技术应用提供了理论基础。学者们通过考察中世纪经院哲学家对习性范畴的理解,发现这一概念涵盖了关于行为(actio)、受动(passio)、时间(quando)、地点(ubi)、关系(situs)等“性别原则”的复杂哲学讨论,其中习性是理解人与外界物质关系的关键。在现代语境下,习性不仅是哲学范畴的学术范畴,更可以延伸到对人类文化、社会结构以及技术进步的理解中。

人类通过理性塑造习性,实现了技术工具的发明与使用,从而显著改变了自身与环境的关系,这一过程体现着人类自由意志的行使和文明的发展。进一步地,阿奎那所提出的这种“习性”范畴提醒我们思考人类理性为何能够使工具由外而内地融入其存在,并进而影响行为和身份认同。例如,穿戴衣物不仅是物质的包覆,更承载文化、身份和社会地位的象征意义,这正是习性范畴在现实生活中的体现。对习性的深入探究还引导我们反思现代技术依赖与人类自我实现的关系。随着科技和人工智能的飞速发展,人类对外在“装备”的依赖日增,无形中扩展了“习性”的范畴,使人类行为和存在方式愈发复杂和多元。由此可见,习性的哲学范畴不仅是古典哲学中对于存在的抽象分析,也是当代理解人类理性与技术交互作用的重要理论工具。

综上所述,托马斯·阿奎那关于习性的论述揭示了人类作为理性动物的独特存在状态。人类通过理性赋予外在物件“习性”,以实现对生活环境的塑造和自我身份的界定。这一范畴的哲学意义贯穿了人的生存方式、工具使用乃至文化形成,具有深远的学术和现实启示。深入理解习性范畴有助于更好把握人类作为自然界中特殊存在的内涵,同时也为探讨现代社会技术、文化及人类未来发展提供了重要的哲学视角。