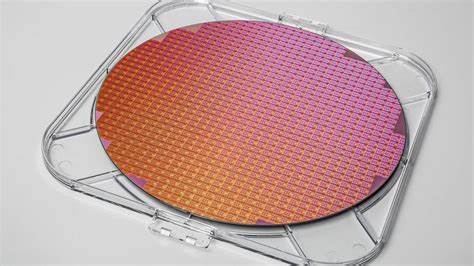

近年来,半导体产业持续经历高速发展,全球对先进芯片的需求不断攀升。作为半导体领域的巨头之一,英特尔一直致力于研发领先制程技术和扩大制造能力。然而,在2025年7月,英特尔CEO林百欣在分析师大会上正式宣布,公司将放弃在德国马格德堡建立现代半导体生产厂的计划,这标志着英特尔在全球制造布局上的重大变革。更为引人关注的是,英特尔的代工业务——Intel Foundry的未来也陷入了极大不确定。多重因素促成了此次战略调整,其背后凸显了整个半导体行业的复杂局势和激烈竞争。英特尔放弃马格德堡晶圆厂计划的决定并非一时冲动,而是在此前长达一年的搁置和审慎评估基础上作出的。

过去几年,公司原计划借助该厂房实现对14A(14埃)制程等先进节点的研发制造,力求扭转在技术与市场竞争中的劣势。不过,市场反馈并不理想。英特尔在2024年推出的18A制程未能取得预期的客户青睐,订单量及客户数远低于目标,令公司不得不重新审视其研发战略。14A工艺被视为英特尔最后的重要机会,但若无法在2027年赢得关键客户支持,相关工艺的经济可行性将大受影响。英特尔在向美国证券交易委员会(SEC)提交的声明中明确指出,如果14A制程未能取得商业成功,公司或将中止甚至终止包括14A及后续更先进制程的研发制造项目。这不仅意味着英特尔代工业务的缓慢衰退,更可能导致其设计与制造的分离,英特尔将不得不依赖第三方晶圆代工厂如台积电(TSMC)等合作伙伴生产芯片。

宏观层面,英特尔宣布关闭在哥斯达黎加的工厂、延缓波兰厂房建设计划以及收缩美国俄亥俄州扩建项目,体现出其整体资源整合与成本控制的决心。公司计划将目前约9.64万名员工削减至7.5万名以内,裁员潮波及工程师与芯片开发人员,引发业界及投资者关注。此次战略调整不仅是英特尔内部问题的反映,也深刻体现了全球半导体行业的激烈竞争格局。全球芯片制造市场多极分化,台积电、三星等厂商持续扩大领先优势,投资巨额资金布局最先进制程。英特尔虽与之竞争多年,但依然面临技术门槛高昂、资金压力巨大以及产能扩张周期长等挑战。尤其是在欧美地区建设晶圆厂的高昂成本及复杂监管环境,使得企业难以在短期内收回投资并达成规模效益。

德国马格德堡晶圆厂项目被视为英特尔重塑欧洲及全球市场版图的重要步骤,但最终因资本投入与风险评估结果导致搁置。英特尔的核心竞争力长期依赖于自主先进工艺和设计制造一体化运营,放弃自研先进制程可能导致其失去技术话语权,使品牌和产品竞争力受损。与此同时,依赖外部代工也暴露出供应链风险,尤其是在地缘政治紧张、国际贸易壁垒增加的背景下,技术与产品的安全可控性成为热点议题。值得关注的是,这一决定或将对欧洲半导体产业生态产生连锁反应。马格德堡晶圆厂原本预计带来巨额投资和就业机会,有助提升本地技术水平及供应链完善。项目终止意味着地区发展计划受阻,同时也反映出欧洲在半导体制造领域难以与亚洲及美国巨头抗衡的现实。

未来,欧洲可能需调整产业政策,更多聚焦半导体设计、设备制造及材料科研等环节,而非大规模晶圆制造。展望未来,英特尔面临的挑战仍然巨大。公司需加快技术创新速度,改善代工业务的商业吸引力,同时优化全球制造网络。集团内部大幅裁员后,企业文化、研发效率及人才流失问题也需引起高度重视。市场预期英特尔将加强与第三方代工厂合作,以补齐制造能力空缺。此外,人工智能、高性能计算及物联网等新兴领域对特定芯片需求旺盛,英特尔若能精准抓住这些细分市场,仍有机会实现转型升级。

总的来说,英特尔放弃德国马格德堡晶圆厂计划及其代工业务的调整,是半导体行业技术发展与市场竞争激烈交织的结果。作为全球芯片产业的重要玩家,英特尔的这一举措将深刻影响全球供应链布局和产业生态。行业观察者与市场参与方需持续关注英特尔后续技术路线和策略调整,以预判未来半导体产业格局的演变趋势。