在数字时代的浪潮中,信息传播速度极快,范围广泛,人们迎来了前所未有的信息获取便利。然而,这种便利性也带来了信息质量下降和真实性难以保障的问题。长期以来,“错误信息”(misinformation)和“虚假信息”(disinformation)这两个概念被广泛使用,帮助人们区分无意传播的错误内容与有意制造的虚假内容。然而,随着信息生态的演变,这些传统术语逐渐暴露出局限性,已难以全面涵盖当下的信息传播现状和复杂的传播意图。为何我们需要超越这两个框架?未来的信息环境又应如何构建?这些问题成为当前信息领域的热点话题。 首先,传统的“错误信息”和“虚假信息”定义侧重于信息的准确性和传播者的意图。

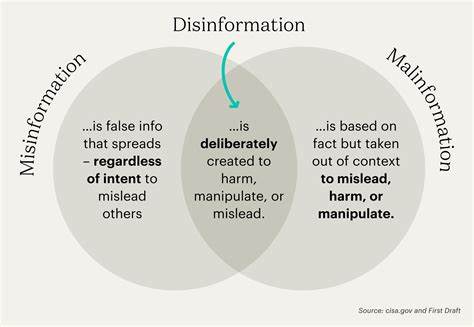

“错误信息”通常指传播者无意中分享错误或不准确的内容,而“虚假信息”则强调传播者有意识地制造并传播错误信息以误导受众。这样的划分在一定程度上帮助政策制定者、平台监管者及公众识别信息危害,采取相应措施。然而,现实情况比这更为复杂,信息传播中常常夹杂着多重动机、误解以及技术算法带来的偏向,从而使信息真伪更难以界定。 以社交媒体为例,自动化推送机制往往基于用户兴趣和行为数据,推荐最具吸引力的信息,不论其真假。这不仅使错误和虚假信息得以快速扩散,也使得真实信息被埋没或扭曲。同时,用户的认知偏差、群体极化和信息回音室效应加剧了信息的断层和分裂,使个体更难以接触到全面、公正的信息内容。

面对这样的生态,仅依赖“错误信息”和“虚假信息”的简单二元分类,已无法为公众提供明确的判断标准和有效的干预方案。 此外,在全球范围内,信息传播不仅关联真伪,更涉及信息权力、意识形态冲突以及文化差异。恶意的信息操纵手段日趋复杂,从深度伪造技术到机器生成内容的普及,各类信息战工具层出不穷。单纯的真假标签未能反映这些信息背后的技术难题和社会影响。同时,现实中的信息传播也存在灰色区域,包括信息误导、选择性事实陈述以及“半真半假”的内容,这些都挑战了传统的信息判定框架。 因此,越来越多的专家、监管机构和信息平台开始主张超越传统的“错误信息”和“虚假信息”概念,采用更为细腻和多维度的分析视角。

这包括引入“误导性信息”(misleading information)、“操纵性信息”(manipulative information)等概念,强调传播意图、内容复杂性、以及受众心理的交织影响。同时,推动建立完善的信息素养教育体系,增强公众辨别和应对复杂信息的能力,成为提升整个社会信息健康水平的关键。 在技术层面,借助人工智能、大数据分析和跨平台协作,能够更加精准地识别和应对多样的信息风险。这不仅意味着对传统错误与虚假内容的检测,还包括识别信息操控模式、推断传播动机、评估社会影响等更深层次的工作。平台方通过透明的算法规则、用户举报机制和事实核查合作,可以共同营造更为安全和可信的信息环境。 除了技术和政策的创新,公众的主动参与和责任意识也是推动信息生态正向发展的核心。

信息的传播与消费是一场双向互动,单靠监管难以完全解决问题。通过普及媒介素养,营造包容审慎的社会氛围,鼓励用户理性判断和批判性思维,能够有效遏制错误和虚假信息的扩散,促进信息质量提升。 展望未来,信息传播的挑战还将随着技术进步和社会变迁不断演变。比如,虚拟现实、增强现实等新兴媒介形式可能带来更具沉浸感的信息体验,同时也增加了信息操控和误导的风险。应对这些未来趋势,信息治理策略需要持续更新,建立动态、开放和合作的机制,整合多方力量,共同维护信息生态的稳定健康。 总之,我们正处于一个信息爆炸且复杂多变的时代,传统的“错误信息”和“虚假信息”概念已不足以应对新的挑战。

只有通过理论创新、技术进步、政策改进和全民参与,才能真正超越单纯的真假标签,构建一个更为健全和可信的信息传播环境。在这个过程中,每个人都肩负着不可推卸的责任,共同守护信息传播的真相与公平,为社会的明智决策和健康发展提供坚实基础。