近年来,人工智能技术,尤其是大型语言模型(LLM)的飞速进展带来了前所未有的创新和便利。然而,尽管外界普遍认为随着技术成熟,模型部署成本将大幅下降,但现实中Token的使用费用却呈现持续上涨趋势,这一矛盾现象让诸多AI企业和用户陷入困境。Token作为AI模型计算中的计量单位,其价格变化直接影响用户体验和企业利润,也成为该领域价值链的重要切入点。 当初创业者们乐观地预测,随着算力成本逐年降低,AI订阅服务能够实现薄利多销,用户价格维持在可接受区间并逐步提升利润。具体逻辑很简单:初期保持盈亏平衡,待技术进步带来计算成本下降后,可获得高额利润。这种预想成为众多风险投资眼中的“经典增长模型”。

然而,随着时间推移,形势却急转直下。 一方面,过去18个月内,旧版模型如GPT-3.5的推理成本确实下降了近10倍,但旧模型的需求和价值也随之大幅减少。用户迅速转向最新的前沿模型,如GPT-4、Claude 3 Opus等,尽管它们价格高得多,却成为绝大多数用户的首选。这反映出消费者对AI产品的认知与期待——他们更愿意支付更高费用使用“最佳大脑”,而非折中使用“老旧廉价版”。这使得尽管技术成本下降,该领域的最热门模型价格长期保持高位,无法像传统硬件市场产品那样通过多年迭代实现大幅降价。 更为关键的是,AI模型的Token消耗量在迅速激增。

过去,用户可能向模型发出简短提问并获得简洁回答,今天的应用场景越来越复杂,用户期待模型进行深入研究、长时间推理、结构化生成大量文本内容。例如,一次“深度研究”任务可能令模型连续运行数分钟,返回上百万Token,极大推高使用成本。随着强化学习与实时计算的进步,AI系统能够执行更长时间、更复杂的任务,甚至异步并行完成多项工作,实现“全天候代理人”模式。在这种趋势推动下,单用户每日消耗的Token数量呈指数级上升,直接导致运营成本陡增。 这一动态形成了极大的“短缺挤压”效应,意味着现有的平价订阅模式正在被迫终结。此前尝试通过无限订阅套餐吸引用户的策略,如Anthropic公司推行的高价无限制计划,也未能避免因Token暴增而被迫回撤。

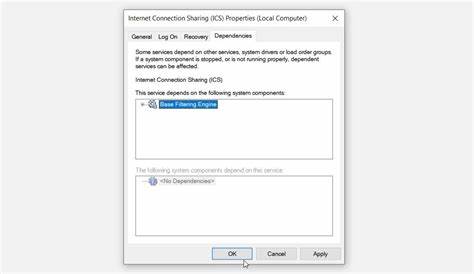

无论是采用自动负载均衡切换不同模型,还是利用用户端计算机协助分担计算压力,工程团队尽全力优化成本结构,但面对多倍爆发式的Token消费,传统的单价策略难以为继。 AI企业在定价策略上陷入两难境地。采用按使用量计费虽然能够反映真实成本,有望实现可持续盈利,但这种方式却极易触发用户的抵触情绪,导致增长停滞。反之,采用固定月费订阅吸引用户,在市场竞争中抢占份额,却无法避免高消费用户带来的巨额亏损。类似囚徒困境局面,所有厂商往往选择补贴策略以换取市场份额,最终却整体亏损。 为此,部分企业试图寻找出路。

首要方式之一是在企业级市场深耕,高效利用高切换成本带来的客户粘性和高利润空间。面向大客户的产品不仅订阅价格提高,更涉及复杂的合规、安全、定制化等要求,使得用户愿意为长期稳定服务支付溢价。此外,一些厂商探索打造垂直整合服务体系,将代码生成与应用托管、数据库管理、监控等多层业务捆绑,通过全栈运营抵消Token成本,从而实现盈利。相较纯推理计费的模式,这种“以AI为引擎”的综合服务更具商业潜力。 市场的另一面是对于Token价格必然长远下行的观念需重新审视。虽然算力硬件单价持续下降,但AI模型推理中的最先进功能仍然维持较高成本,且随着期望值提升,需求结构不断优化,Token价格难以快速下降。

换言之,AI进入了消费质量焦虑时代,用户追求顶级体验,带来的Token成本被锁定在一个高水平平台。 对于投资人和创业者而言,关注焦点需要转移。早期依赖规模换取速度的“烧钱模式”正面临严峻挑战。寻找基于真实经济基础的可持续商业模式变得刻不容缓。诚然,抢占用户心智和市场先机依旧重要,但缺乏合理成本控制和定价策略的企业将难逃资金链危机。未来企业需要在技术创新之外,构建复杂定价机制、差异化产品服务以及产业链整合能力,才能立足于竞争激烈的AI生态。

总的来看,Token使用成本的提升反映了AI进化带来的市场和技术双重压力。无限制、低价的时代逐渐远去,用户对质量和性能的需求推动行业进入新的价值博弈阶段。如何平衡成本与用户体验、盈利与增长,将成为AI产业未来数年的核心课题。企业若能顺应这一趋势,实施多层次、精细化的经营策略,将有望驾驭这场正在加速的“算力革命”,实现健康、持续的发展。