近年来,随着医疗影像技术的不断进步,磁共振成像(MRI)成为临床诊断领域的重要工具,广泛应用于各种疾病的无创检查和早期诊断。然而,MRI设备在工作时强大的磁场环境也伴随着极高的安全风险,尤其是当未经检查或不知情的人员携带金属物品进入扫描室时,极易引发严重甚至致命的事故。2023年初,巴西发生一起令人震惊的悲剧,一名男子携带隐蔽枪械进入MRI扫描室,被强磁场激发枪支意外走火,最终不幸身亡。这起事故不仅引发了对MRI安全管理的广泛关注,也成为全球医疗安全领域的重要警示案例。事件的核心人物是来自巴西圣保罗的律师Leandro Mathia de Novaes。2023年1月16日,他陪同母亲前往当地的Laboratorio Cura进行磁共振扫描。

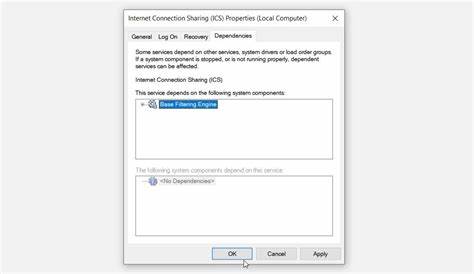

在进入MRI扫描室时,他携带了一把注册、合法的个人手枪。依据相关报道,扫描机构方面已经按规定向包括患者及其陪同人员在内的所有进入者进行了详尽的安全提示,强调整个MRI区域严禁携带任何金属物品。尽管如此,Leandro仍将枪支带入了受磁场控制的扫描室。MRI设备产生的磁场极强,通常为1.5特斯拉甚至更高,其强度是地磁场的数万倍。这样的强磁场会对金属物品产生巨大的拉力和推力,导致金属物品的飞速运动或产生意外交互。枪械作为复杂的金属和机械结构物品,一旦进入MRI磁场会受到不可抗拒的力的作用,可能触发机内部安全机制失效甚至直接引发子弹发射。

事实证明,Leandro携带手枪进入MRI室后,枪支在磁场作用下走火,子弹穿入其腹部。随后,他被紧急送医,但经治疗无效,于2月6日离世。事件暴露出MRI安全管理中潜在的漏洞,引发医疗行业乃至公众的深刻反思。虽然MRI扫描室的安全防护规范在多数医疗机构中严格执行,但这起案例显示,依然存在因人性疏忽或安全流程不足导致的风险。多起MRI相关事故的案例佐证了磁场安全的重要性。例如,2018年印度孟买一名男子因携带氧气瓶进入MRI扫描室被磁场瞬间拉扯导致严重伤亡;2020年瑞典一名护士因穿戴带有金属配重的制服进入MRI室受伤;2021年韩国一名男子因带入氧气钢瓶至MRI室造成致命事故。

这一系列事件反映出磁共振成像设备虽技术先进,但磁场安全管理难度依然高昂,各类潜在危险随时存在。医疗机构需要不断完善MRI室的安全管控,强化对患者及陪同人员的教育和监测,采用先进的金属探测设备,对携带物品实行严格排查,同时制定应急处理预案和定期安全演练。患者和陪同家属也应充分了解MRI检查的禁忌条件,绝不可携带包括手表、手机、钥匙、钱包及枪械等任何金属物品进入扫描环境。除硬件和人员管理外,技术创新也在MRI安全领域起到推动作用。近年来,部分医疗器械公司开发基于人工智能的智能检测系统,可以提前预警潜在安全隐患,自动识别违禁品,降低人为失误发生概率。同时,远程监控中心逐步实现在线监测,提升异常状况发现和快速反应的能力。

公众对MRI安全的认知普及亦不可忽视。通过多渠道和多样化宣传,逐步提高人们对磁共振成像设备高强磁场风险的理解,树立“安全第一”的观念,是防范类似悲剧发生的有效途径。此次巴西保罗市发生的悲剧是对医疗影像安全管理体系的严峻挑战。它提醒我们,尽管MRI为现代医学带来巨大便利与价值,但安全风险不可忽视,任何微小疏忽都有可能带来不可逆转的惨剧。建立全方位、多层次的安全防控措施,强化患者与陪伴人员的规范意识,是保障医疗安全和社会信任的重要基石。未来,随着医学影像设备的不断发展,行业应持续更新和完善相关安全操作规程和技术手段。

同时还需注重跨学科协作,联合医疗、工程、安全监管及法律等多领域力量,共同提升MRI检查的安全标准,最大限度地降低类似意外事故的发生概率。总之,MRI强磁场下的安全隐患不容忽视。巴西男子携枪进入MRI室致死的惨痛教训,促使医疗机构提升防护意识,公众增强安全防范知识。唯有坚守原则、科学管理,才能避免悲剧重演,保障成像技术为人民健康造福。