近年来,GLP-1受体激动剂(GLP-1 RAs)因其在糖尿病和肥胖症治疗中的显著疗效而广受关注。这类药物通过调节胰岛素分泌、抑制胃排空以及促进饱腹感,有助于改善血糖控制和减轻体重,极大地方便了患者的日常管理。然而,最新的研究表明,长期使用GLP-1 RAs可能与眼部疾病,尤其是新生血管性年龄相关黄斑变性(nAMD)风险的增加存在相关性,引发了医学界和患者的广泛关注。黄斑变性是一种严重威胁中老年人视力的眼科疾病,尤其在全球老龄化趋势明显的背景下,其发病率持续上升。该疾病主要涉及黄斑区的病理性改变,导致中央视力逐步丧失,严重影响患者的生活质量。糖尿病患者本身便是眼部疾病的高危人群,而GLP-1 RAs的应用能否进一步加剧这一风险,成为亟需明确的问题。

根据2025年发表在权威眼科杂志《JAMA Ophthalmology》上的一项大型回顾性队列研究,使用GLP-1受体激动剂的糖尿病患者发生新生血管性黄斑变性的风险是未用药患者的两倍。该研究覆盖了加拿大安大略省约14万名66岁以上的糖尿病患者,所有参与者均被严格匹配并经过长达三年的随访。数据分析显示,暴露于GLP-1 RAs的患者新发nAMD的发生率由0.1%升至0.2%,虽然绝对发病率较低,但相对风险的显著提升不容忽视。尽管从统计学角度看增幅明显,但医学界对此有不同解读。专家指出,需结合绝对风险和相对风险一同考量,以防过度解读数据引起患者不必要的恐慌。实际上,在46,334名暴露于GLP-1 RAs的患者中,仅增加了46例nAMD发病个案,而该病目前仍有多种有效的治疗手段,如抗血管内皮生长因子(anti-VEGF)注射,该疗法能在很大程度上稳定或改善患者视力。

伴随着这一发现,部分专家提出,GLP-1受体激动剂带来的代谢和心血管获益在权衡眼部副作用时不可忽视。也有临床医生提出可能存在研究设计上的潜在偏倚因素,尤其是体重指数(BMI)和腹型肥胖等关键变量并未被完全纳入匹配分析。众所周知,肥胖是黄斑变性的独立危险因素,相关研究指出肥胖患者黄斑变性的相对风险增加约32%。由于GLP-1 RAs常被用于治疗体重较高的糖尿病患者,因此很难排除部分风险来自患者原本的高体重指标而非药物本身。除此之外,糖尿病本身就增加了视网膜病变的风险,长期高血糖引发的血管损伤可能与黄斑变性发展机制存在交叉。这也提示我们,GLP-1受体激动剂的安全性评估需更加细化,剖析不同患者群体中药物作用的复杂影响。

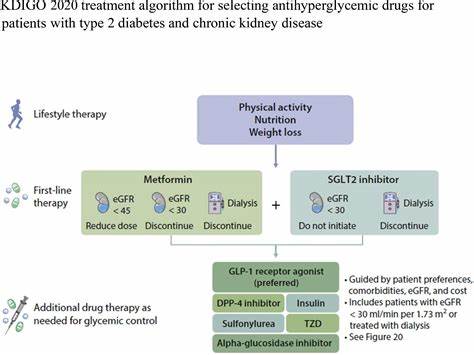

当前,尽管GLP-1 RAs在控制糖尿病和肥胖方面呈现良好效果,但其眼科风险的潜伏期尚未完全明确。患者和医生应共同关注并定期进行眼部检查,及时发现潜在的视网膜病变。临床上,医生在为高风险患者开具GLP-1 RAs时,应综合评估患者的全身状况及眼科病史,警惕药物可能带来的眼部健康隐患。同时,患者自身也需提高对眼部症状的敏感度,如视力模糊、视野暗点或变形等出现时应及时就医。科学家们呼吁进一步的前瞻性研究来深入探讨GLP-1受体激动剂与黄斑变性发病机制的关系,厘清是否存在因果联系或仅为相关性指导。具体机制可能涉及GLP-1在视网膜血管的多重调控作用,如促进新生血管形成过程中的血管活性变化。

未来药物研发也可基于此设计更安全的新型GLP-1受体激动剂,降低眼部不良事件的发生风险。在医疗决策中,坚持权衡利弊原则尤为重要。GLP-1 RAs的使用既带来血糖控制和心血管事件减少的福音,也可能伴随微小但确实存在的眼部风险。如何在减轻糖尿病负担和保护视觉健康中找到最佳平衡,是临床前沿的难题。总体而言,GLP-1受体激动剂作为一种革命性的糖尿病及肥胖治疗药物,极大改善了患者的代谢状态和生活质量。然而,随之而来的研究警示我们必须更加关注其潜在眼科副作用。

糖尿病患者应与医生密切合作,制定个体化的治疗和监测计划,确保获得最大疗效的同时,尽可能降低新生血管性黄斑变性的风险。社会公众和医疗机构也应增强对糖尿病并发眼病的认知,推动相关筛查和防治体系的完善。综上所述,GLP-1受体激动剂的使用与新生血管性黄斑变性风险显著增加之间的关系提醒我们,临床用药安全需综合评估,关注不同系统间相互影响。持续的科学探索和临床实践将为患者提供更加安全、高效的治疗方案,助力糖尿病管理迈入新的阶段。