科学作为推动人类文明进步的核心力量,其知识传播形式在数百年中持续演进。然而,进入二十一世纪的今天,传统的以论文为载体的科学交流方式却显得日益迟缓、局限和难以满足现代科研环境的需求。随着计算技术、网络通信和人工智能的飞跃发展,科学界对于知识分享模式的反思也日趋迫切。我们是否仍应坚持将科研成果浓缩为单一、封闭的论文?还是应该跳出框架,拥抱一种更加开放、灵活且细粒度的知识共享新时代?这场变革犹如一次“科学知识的集市”,在这里,零散而明晰的知识单元如同多样摊位上丰富的果实,自由交流,迸发出创新的火花。 传统科学论文以其规整的结构(引言、方法、结果、讨论)在过去几十年为研究者们提供了共同语言,确保研究成果可复制且论点清晰。然而,如今这个模式存在的问题愈发明显。

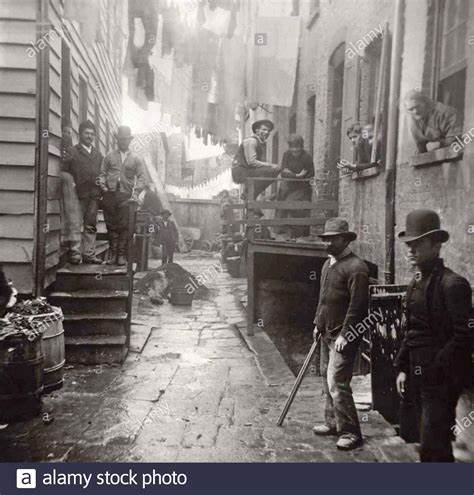

科学发现往往伴随着疑问、实验失败以及反复修正,这些复杂而宝贵的过程常被忽略或隐藏,仅留下最终的“精致成果”。而这些未被“打磨”的知识片段,就是推动科学动态进步的“活水”,一旦消失或被简化,便可能限制了后续科学家对整个研究脉络的理解和利用。 在某种程度上,这种状况类似于软件开发领域曾经经历的转变。Eric Raymond在《大教堂与集市》中描述了软件制作从中心集权式“大教堂”模型,向开放、分散、自由协作的“集市”模型的演变。Linux社区的例子充分体现出一个多元利益和思路并存的复杂环境,最终能孕育出强健稳定的系统。科学知识共享亦可借鉴此模式,将研究过程中的点滴积累开放发布,于多方智慧交汇中催生知识的裂变和生长。

过去几年,科学传播的变革步伐已有萌芽。以arXiv、bioRxiv等为代表的预印本平台降低了研究交流的门槛,使科学结果更早进入公众视野,突破了传统同行评审漫长周期的限制。但预印本仍然把论文作为整体的单元,未能打破科学知识的整体包裹,将之拆解为更为细小的知识元件。未来的科学出版则可能不再拘泥于“篇”的概念,而是逐渐转向多层次、多颗粒度的知识共享。 “纳米出版物”等概念提出,将最小可发表的知识单元——如单一科学论断及其相关证据独立发表,这为更加灵活、模块化的知识体系奠定了基础。由Joel Chan等研究者开发的“论述图谱”更是通过建构基于问题、观点和证据的网络结构,模拟科学探索的迭代过程,显示了追踪思想演进的潜力。

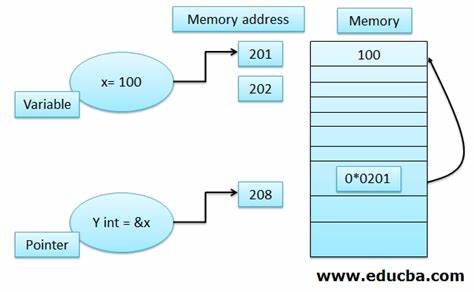

每个知识节点都能被详细归属、版本管理,构建成可溯源且可扩展的知识网络,为科学发现带来新的流动性和透明度。 然而,挑战不仅仅是技术,更多是社会制度和科研生态的变革。科学家、基金会、大学及出版机构的激励机制深深扎根于既有模式。上述新方法若不能获得高层推动、跨学科的广泛认同及可兼容现有基础设施的解决方案,仍然难以形成规模效应。基础设施的建设因此成为关键。从单一实验记录、数据集、图表到软件代码,所有形式的科学产出需要统一的多模态平台加以管理。

此外,全新模式应支持类似代码托管的贡献记录方式,确保每位科研人员的具体贡献能够被清晰识别与认可,打破过度集中的署名传统,助力科研职业发展多元化。 通过将分散的知识粒度自动整合为脚本化或叙述性的学术文本,不但保持了科学论文的权威格式,也极大地拓宽了思想碰撞和创新的疆界。研究人员能够轻松聚焦特定领域的最新动态或核心问题,而不必再在混乱无序的文件夹和PDF堆积间苦苦搜寻。更进一步,人工智能的介入使得跨领域、跨节点的知识推理变得可能。它们不仅能连接曾被忽视的证据链,还能预测潜在的实验路径,支持科学家的决策和创造力释放。 真实故事中,许多关键信息因未进入正式发表而被忽视,致使潜在治疗方案迟迟不能被开发。

例如SiriusXM创始人的女儿因肺动脉高压病情危急,其母亲通过检索失败实验中的数据发现了治疗机会,这充分显示出传统发表体系外知识的巨大价值。将实验中的负面结果、探索性假设、反思和讨论及时记录并开放共享,既避免资源浪费,又能增加科学发现的厚度与广度。 这一理念的推广需要新的社会共识。资助机构必须修订评价标准,鼓励科研人员公开分享过程数据和中间成果,而不仅限于最终论文。学术界应欢迎“丑陋”的科学过程如实验质疑、失败案例,从而重塑科学诚信和效率。技术和平台提供者则应打造友好易用、公正透明的工具,支持科学家以他们习惯的方式逐步迁移。

未来的科学知识共享不应是单向纺锤形的信息发布,而是以点对点、多中心合作、实时更新的“知识集市”形态存在。在这一生态中,不同学科的知识单元通过链接形成庞大网络,人工智能作为导航者和推演者,促进跨界创新和精准发现。科学不再被封存在冷冰冰的PDF文件中,而是生动、互动、可拓展的连续体。 综上所述,科学知识集市不仅是对传统出版方法的变革,更是对科学本质的重塑。它倡导开放、透明、协作的新范式,把握新时代技术赋予的机遇,将科研活动的每一个片段变成携手迈向知识新大陆的阶梯。如此,科学将不止为少数人服务,而是成为全社会共享的智慧源泉。

正如Linux项目从纷繁中孕育秩序,科学界的下一次进化,正等待着每一位科研者的积极参与与创新实践。