随着Go语言的不断发展和普及,越来越多的开发者开始在性能关键的场景中借助汇编语言来实现某些特殊的功能需求。尤其是在处理高效的并发数据结构时,汇编代码在执行原子操作和优化性能方面展现出了独特的优势。然而,在Go的运行时环境中,直接操作指针是一个充满挑战的课题,其中涉及到Go垃圾回收机制对指针存储的严格要求。本文将深入解析如何在Go汇编代码中正确、安全地存储指针,从而有效避免运行时错误并提升整体程序表现。Go垃圾回收机制与写屏障的不解之缘Go语言的垃圾回收(GC)是其重要特色之一,采用的是并发标记清除算法,能在最小化应用暂停时间的前提下,动态检测和回收内存中的无用数据。为了保证GC运行的正确性,尤其是在并发执行的场景,Go引入了写屏障(write barrier)的概念。

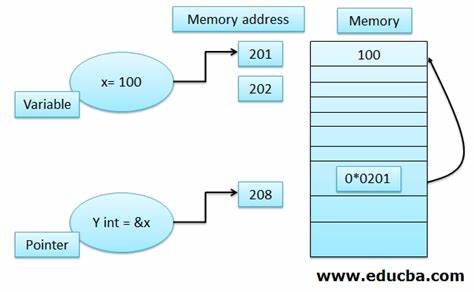

写屏障是一项机制,用于检测指针的写入操作,并向GC报告新的引用关系,保证GC不会错过任何仍被引用的内存对象。此举尤为关键,因为程序执行期间新的指针可能不断产生,不加报告的话,会导致GC错误释放正在使用的内存,从而引发程序崩溃或数据错误。自动插入写屏障是Go编译器的职责,当开发者用Go代码赋值指针时,编译器会根据变量所在位置自动决定是否插入写屏障。特别是对堆上的指针变量而言,写屏障必不可少;而对存储在栈上的指针则因为存在后续的栈扫描机制放宽了要求。汇编中操作指针的挑战与解决方案虽然Go编译器的写屏障机制覆盖了大多数场景,但手写汇编绕过了编译器的自动处理,可能直接存储指针却没有通知GC,从而破坏了垃圾回收的正常流程。尤其是在需要用汇编实现原子128位读写操作的场景中,例如设计并发哈希表存储键值对时,就必须手动处理写屏障以满足GC的要求。

为了避免程序崩溃与内存安全问题,汇编代码必须模拟Go编译器插入的写屏障逻辑。具体做法一般是先判断当前GC是否处于活动状态,若否,则直接执行指针存储操作,提升效率;若处于活动状态,则调用运行时的gcWriteBarrier2函数申请写屏障队列空间,将旧指针和新指针都加入队列,之后再执行实际存储。该方法不仅保证了GC的正确运行,还极大减少了程序的停顿时间。从汇编层面模拟Go写屏障逻辑时,目标汇编代码通常采用类似如下伪代码:首先比较runtime.writeBarrier标记是否为0,若为0直接跳过写屏障,执行存储。若不为0则调用runtime.gcWriteBarrier2,获取写屏障缓存位置,再将待写入的新指针和旧指针按顺序存到缓存中,最后完成指针存储。运用go:linkname关键字可将汇编代码与Go运行时的内部符号链接,方便调用这些写屏障函数,但要注意Go版本兼容性及未来可能废弃风险。

内存分配与对齐问题提升汇编代码性能时,保证内存布局与对齐也尤为关键。要发挥CPU如x86_64的AVX指令优势,数据结构应保持16字节对齐。然而Go的内存分配器对切片的指针识别依赖于类型,单纯通过分配[]byte然后转型成含指针结构体的切片并不可行,这样GC无法正确识别其中的指针,易导致内存错误。解决方案包括巧妙利用对齐特征分配额外字节的变体切片,通过地址偏移处理获得符合对齐要求的切片,同时确保GC依旧能正确追踪指针。此策略虽略显复杂,但实践中非常有效。深入理解Go的类型系统、内存模型和GC协作机制是实现此技巧的关键。

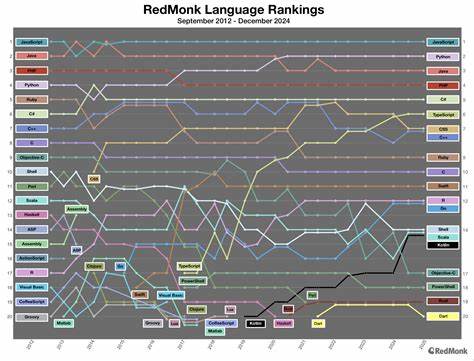

128位原子操作及其汇编实现随着现代CPU对128位原子操作的支持逐步普及,开发者能够借助汇编实现高效且安全的读写操作,突破Go语言标准库对部分低级同步原语的限制。例如x86_64的AVX指令集和ARMv8.4的FEAT_LRCPC都为此提供了硬件支持。用汇编完成128位原子加载和存储不仅提高了数据结构的并发性能,更为设计高性能无锁算法打下坚实基础。结合写屏障正确通知垃圾回收,保障了指针数据的安全管理。未来展望及最佳实践尽管当前通过手写汇编实现写屏障以及利用go:linkname调用内部函数是有效手段,但官方未来极可能逐步收紧对运行时内部符号的访问限制。因此建议开发者优先关注Go语言自身对原子操作和低级同步机制的支持更新。

当必须使用汇编时,务必深入了解GC机制及其对写屏障的要求,保证指针存储符合GC预期。内存对齐和类型系统的配合处理也值得重点研究,从源头避免潜在问题。综合来看,正确处理Go汇编中的指针存储,是提升运行时安全性与性能的核心环节。对于系统级开发者和性能工程师来说,掌握此技巧无疑是构建健壮并发程序的重要技能。总结Go汇编中指针的安全存储离不开对垃圾回收写屏障机制的深刻理解,只有正确模拟GC写屏障,才能避免触发严重的运行时异常和内存错误。通过调用runtime.gcWriteBarrier2并精心设计内存对齐策略,开发者能够在汇编中实现高效且安全的指针操作,助力高性能并发数据结构的实现。

随着硬件对原子操作支持的提升及Go语言对底层接口的优化,期待这一领域的方案日趋成熟,更好地满足现代软件对性能与安全的双重需求。