自我破坏行为在现代生活中普遍存在,许多人不知为何在明知结果可能带来负面影响的情况下,仍因某些内在驱动力持续从事这些行为。自我破坏不仅体现在日常决策和情绪管理中,更可能导致个人身心健康、职业发展和人际关系方面的长期困扰。理解这些行为的根源和持久性,对于个体改变自身命运及社会助力极为重要。 首先,自我破坏行为的持续根源之一是认知上的因果推断缺陷。近期心理学研究指出,有些人在面对惩罚性反馈时无法正确识别行为和后果之间的联系。换言之,他们不能准确将自身的某些选择与负面结果相连接,导致行为改正的动力缺失。

比如,一个明知熬夜影响第二天工作效率却依然坚持熬夜的人,可能正是因为未能有效地将“熬夜行为”与“工作表现下降”直接关联,造成调整行为的障碍。这种错误的因果认知可以通过针对性的教育和信息干预得到部分修复,但这也显示仅靠惩罚或经验反馈无法完全促使改变。 第二,认知与行为的整合失败是另一类导致自我破坏行为顽固的原因。有研究表明,有一部分人即使已经具备了明确的知识认知和对惩罚的理解,却依然无法把这些认知转化为实际行为改变。这表明他们在心理层面存在一个障碍,阻碍了观点、意愿以及实际行动之间的有效连接。这种障碍可能和执行功能受限、自我控制缺陷或者情绪调节能力相关。

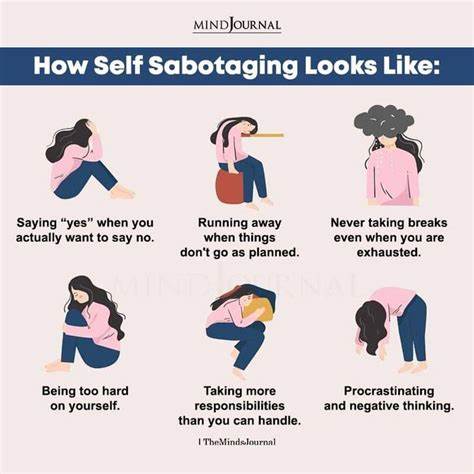

面对这样的个体,传统的“告知-惩戒-纠正”方式成效有限,需要采用更多结合认知行为疗法、强化意志力训练以及环境调整的综合策略。 自我破坏的行为模式可以大致分为三种典型群体。第一类是“敏感型”,他们能够通过经验反馈解读惩罚背后的因果机制,从而主动避免不良行为。第二类是“无知型”,这类人在直接经验中未能正确识别因果关系,但通过明确的信息说明后能够及时修正行为。最后一种“强迫型”个体即使获得了相关知识和信息介入,仍坚持有害行为,显示出较强的认知-行为割裂和习惯顽固性。 令人关注的是,这些行为模式在时间维度上表现出高度的稳定性。

研究发现,六个月之后,个体在上述模式上的分类基本保持不变,表明这些行为及其背后的认知缺陷更像是一种特质,而非一时的行为选择或临时的情绪反应。这种稳定性突显了及早识别并针对性干预的重要性,同时也为心理学研究在提供个性化治疗方案方面提供了依据。 人们普遍误解自我破坏行为是源于意识模糊或者习惯使然,但科学研究表明多数此类行为是明确且有意识的决策结果。个体通常明白自己行为的不利影响,且实际心理上也认同改变行为能带来更好结果。然而认知机制的不匹配导致他们在实际的行动策略上选择维持现状。这种“明知故犯”表现出复杂的内在斗争和心理矛盾,也解释了为什么单纯的意志力强迫往往疗效有限。

此外,价值评估的扭曲也容易被误认为是自我破坏的成因。实际证据显示,不同个体对正向奖赏和负向惩罚的喜恶程度大致相当。换句话说,持续的自我破坏并非简单由于过分高估奖励或低估风险,而更倾向于在如何将这些价值信号内部化和执行的过程中出错。 环境线索的处理能力也是影响自我破坏行为的关键因素。有效的学习机制应当让个体能够根据环境中惩罚性信号调整行为,但部分人对这些信号虽有认知却未能适当地做出行为反应。这种现象表明奖励-惩罚系统虽然基本完备,行为调节却受限于更高层次的认知整合功能。

怎样破除自我破坏行为的恶性循环?认知行为干预无疑是当下最有效的策略之一。它注重帮助个体识别并改变扭曲的认知模式,强化行为目标的明确性和实际路径的可行性,促使心理态度与行为动作之间建立更为顺畅的联结。一些针对因果认知的专项培训,能够提升无知型群体的获益能力,使他们能更快地根据反馈做出积极调整。 对强迫型个体而言,单纯的信息补充虽能部分纠正认知偏差,但短板仍在行为整合环节,因此需要多层面的治疗手段。结合情绪调节训练、执行功能提升计划及反复的行为练习,可以帮助他们逐渐形成新的神经行为回路,减少对旧有无益习惯的依赖。 鉴于自我破坏行为的持续性和稳定性,早期识别并介入显得尤为重要。

社会、教育机构和心理健康服务应加强对因果推断和认知整合缺陷的普及意识,制定更精准的筛查和干预机制。此外,个体本身也应在日常生活中不断提升认知灵活性和自我反思能力,努力从多维度审视自身行为的后果及可能的替代做法。 技术层面,数字化工具的发展正为监测和干预自我破坏行为提供新路径。通过游戏化任务和行为数据分析,可以较为客观地评估个体的认知偏差和行为模式,从而辅助制定个体化的提升方案。未来把人工智能与心理学模型相结合,将可能实现对自我破坏行为的实时识别和精准干预。 总之,自我破坏行为并非简单的意志薄弱或无知行为,而是深刻涉及认知因果理解、价值整合和行为执行等多层面复杂机制。

通过科学研究对这些机制的揭示,我们已经具备了更系统的理解框架,这对设计有效的干预措施至关重要。只有透过认知和行为双重路径,重构人们对自身选择与后果关系的认识,同时强化认知与实际行动间的联结,才能有效遏制持续的自我破坏行为,促进个人成长和社会和谐发展。