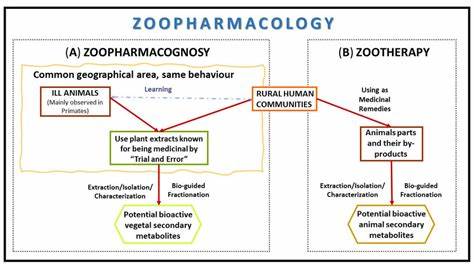

在广袤的自然界中,动物们并非仅靠本能生存,它们还表现出令人称奇的自我保护能力。动物自我药疗,学术上称为“动物药物认知学”或zoopharmacognosy,指的是动物主动选择并摄取或外用具有药用效果的植物、土壤、昆虫等物质,以抵御寄生虫侵害、毒素伤害或疾病困扰。这种行为体现了动物对自然药物资源的适应与利用,展现出它们对健康管理的天然智慧。动物自我药疗的研究不仅丰富了动物行为学和生态学的内容,也为药物研发、保护生态环境以及了解自然界医疗机制奠定基础。 动物为何会进行自我药疗?这一问题引发了广泛关注和研究。许多物种面临寄生虫、病原体威胁以及环境中潜藏的毒素,因而通过进食非营养性物质或者外擦疗法,主动减少敌害带来的伤害。

比如,狗吃草引起呕吐,显然属于通过刺激消化系统驱除毒素的方式。更复杂的例子出现在灵长类动物中,例如野生黑猩猩会整叶吞食包含驱虫成分的植物,叶子的特殊结构能够附着肠道寄生虫,帮助排除体外。此外,包括鸟类、昆虫、哺乳动物等都展现了多样化的自我药疗行为。 动物自我药疗的机制多样,既可分为预防性和治疗性两种,前者指动物为了防止感染和中毒提前采取措施,后者则是在出现疾病症状后为缓解和治疗而采取的行为。行为方式主要有三种,即咽下未嚼碎的药用材料、摄入具药效的非食物物质以及通过皮肤涂抹药用物质。咽下物质的行为在黑猩猩、狨猴和棕熊中尤为常见,它们通过不咀嚼直接吞服叶片或其他植物,确保药用成分能直接作用于肠道,有效对抗寄生虫和病原体。

摄入土壤和黏土等矿物物质的行为被称为食土现象(geophagy),这不仅帮助吸附和中和植物毒素,还能调节肠胃酸碱平衡和有助止泻。通过皮肤外用植物或昆虫部件,则多用以驱虫止痒、促进伤口愈合,这种行为包括哺乳动物擦拭树脂、猿猴摩擦含抗菌成分的植物,以及鸟类用蚂蚁分泌的有机酸清理羽毛中的寄生虫。 关于动物选择药物的认识,目前仍具科学争议,但越来越多的实验研究表明动物能够识别并利用具有特定药理活性的天然物质。灵长类如黑猩猩所采食的许多植物含有二级代谢产物,比如萜类和类固醇等,这些化合物具有抗寄生虫和抗菌特性。成群的鹦鹉类则会摄取含矿物质的黏土,不仅补充微量元素,还能吸附消化道中的毒素。昆虫例如毛毛虫能根据寄生压力增加带毒植物的摄入量,体现出适应环境的可塑性。

蚂蚁则表现出感染真菌时会主动摄食氧化反应物质,显现针对病原体的选择性行为。 动物自我药疗不仅限于个体,还存在社会性药疗现象。例如,某些蚂蚁种类会采集具有抗菌作用的树脂用于巢穴构建,抑制病菌繁殖,保护群体健康。蜜蜂在邻域遭受真菌感染时,也会增加树脂采集量以增强群体免疫力。此外,有些物种甚至表现出跨代药疗策略,如君主蝶选择产卵于含有特定毒素的植物上,以保护幼虫免受寄生虫侵扰,确保后代存活率。 对人类而言,动物自我药疗揭示了许多潜在的医药资源和自然疗法的秘密。

生物多样性为新药物的探索提供宝库,从动物选择的植物和矿物中,人们发现了能够抗寄生虫、抗菌和抗癌的化合物。观察动物如何治疗伤口、驱虫灭病,能够启示开发天然成分的疗效产品。此外,这一领域强调保护自然环境的重要性,生态系统的完整与稳定为动物维持健康提供支持,也维护了地球生命的整体平衡。 总结来看,动物自我药疗是一种动物通过自发行为运用自然界药用资源来应对健康威胁的现象。它涉及行为学、生理学、生态学及化学等多个学科,是自然界中物种适者生存和智慧利用环境的生动体现。随着科学技术的进步,动物自我药疗的证据愈加充分,为我们揭示动物如何与环境互动、如何借助天然药物维持健康的奥秘。

未来,这一领域不仅有助于促进野生动物保护,促进生态可持续发展,也为开发创新药物及提高人类健康水平提供了无限可能。研究中继续探寻更多物种的自我药疗行为,将进一步丰富我们对生命现象的理解,开拓人与自然和谐共生的新篇章。