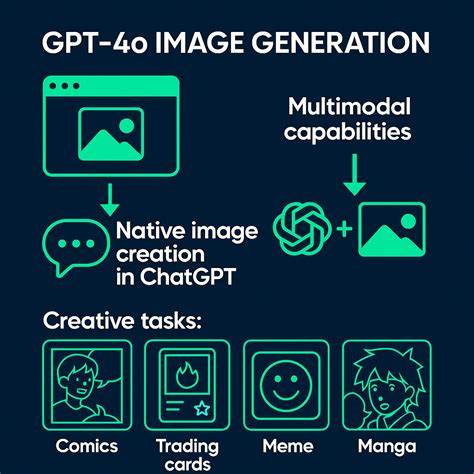

随着人工智能技术的飞速发展,图像生成领域迎来了前所未有的变革。作为最先进的多模态模型之一,GPT-4.1不仅能够处理文本,还能生成高质量的图像,成为连接语言与视觉世界的桥梁。本文将深入剖析GPT-4.1在图像生成中的表现,结合实际使用体验,探讨其技术细节、应用场景、优势与不足,以及未来的潜力与挑战。 近年来,AI图像生成技术获得了极大关注,特别是基于扩散模型和生成对抗网络(GAN)的应用。相比传统生成模型,GPT-4.1因其多模态能力,能够用自然语言描述直接触发图像创作,这无疑在艺术与设计领域掀起了新的浪潮。借助微调与深度学习的结合,GPT-4.1实现了从复杂文本语义到视觉呈现的转换,赋予用户以更加便捷和多样化的创作体验。

多模态模型的最大优势在于其跨领域的融合能力。GPT-4.1并非单纯的文本生成模型,而是能够同时处理文本输入和图像输出的系统。它底层依托于OpenAI的DALL·E技术,实际上是借助文本嵌入向量转化为图像,完成“语言到视觉”的跨模态转换。值得注意的是,目前该过程并非完全无缝,文本语义在映射到视觉元素时存在一定的“翻译”误差,这形成了图像生成过程中一条隐形的“传声筒”,导致生成的图像在细节或结构上可能与文本描述存在偏差。 举例来说,当请求GPT-4.1描述埃舍尔知名作品《相对论》或《重力》时,模型能够生动准确地表达作品的独特概念和视觉错觉效果,但当将这些文字描述反向输入,生成相应的图像时,结果往往会与原作产生差距。这种现象揭示了多模态模型在转换链条上的天然局限,也反映出当前AI生成艺术中难以彻底解决的语义与视觉匹配难题。

尽管存在不足,GPT-4.1在几何图案与造型的生成方面表现却异常出色,尤其适合创造规律且美观的壁纸或抽象艺术图案。无论是对称还是非对称结构,模型都能生成令人惊喜的精致效果,丰富了AI艺术应用的种类和视觉体验。在个人实践中,通过调节提示词,GPT-4.1能保持整体构图的一致性,并灵活适配不同风格,从丰富的抽象几何到具象的人物形象,成效显著。 在艺术风格的模拟上,GPT-4.1展现出不俗的潜力。通过调整提示词中包含的艺术流派或特定艺术家的元素,模型可以生成多样的画风,比如超现实主义、印象派,甚至克林姆特式的绘画风格。虽然某些生成结果更像是艺术风格的拼贴和借鉴,而非精准复制,但其艺术感染力依然强烈,足以满足概念设计和开启灵感的需求。

然而,想要用GPT-4.1精确复制经典艺术作品中的人物造型,仍存在较大挑战。尤其是在复杂的人体结构与解剖学表现上,模型容易出现多手多臂等不自然现象,这一问题本质上是扩散模型难以保证图像一致性所致。但整体而言,生成的人像依然具备一定的艺术观赏价值,符合多数创作者对“参考图”或“造型草图”的期待。 值得一提的是,GPT-4.1在图像风格和内容的混合生成上表现出丰富的实验趣味。尝试把简洁的场景描述搭配不同年代或风格的电影、美术语言,例如“两个面对面拿着电话的人”,所展现出的复古与现代融合效果令人忍俊不禁,突显了AI对文化语境的解读和创造能力。尽管API接口调用的随机性带来了结果一致性的不足,但这一多变性也为创作者提供了意想不到的灵感火花。

与传统图像生成接口相比,GPT-4.1的技术路径更强调文本理解与语义分析,因而不会过度依赖随机种子或参数调优,讲求内容和风格的统一。这在一定程度上降低了创作难度,让非专业用户也能轻松上手。但这也限制了部分专业用户对图像细节的精细把控,是当前技术阶段的权衡之一。 总体来看,GPT-4.1的图像生成虽尚处于发展的早期阶段,但已展示出极具前景的多模态应用价值。其生成图像的默认分辨率为1024×1024,质量已相当可观,结构稳定性和细节表现继续提升中。Diffusion artifacts(扩散伪影)仍然存在,但在特定艺术流派中,这种瑕疵反而被视为风格特色,实现了“瑕不掩瑜”的艺术感知效果。

广泛而深刻的艺术风格适配能力激起了对于版权和艺术创作伦理的讨论。外界担忧AI模型可能侵害原作者权益,或导致艺术风格的泛滥复制。然而,GPT-4.1本质上是为激发创意与辅助制作而设计,取代人工创作的可能性极低。相反,它为艺术家提供了一种强大的辅助工具,如迅速生成概念板、设计草图和风格探索,有助于提升工作效率与创意多样性。 从个人创作的角度来看,GPT-4.1还擅长生成适合手绘临摹的素描风图像,助力那些希望通过AI辅助重新培养绘画技能的人士。结合如Procreate等数字绘图软件,这些AI生成的图像能够成为参考范本,大幅降低创作启动门槛,同时保持创作者的主体性和艺术判断力。

展望未来,随着模型架构和训练数据的不断优化,多模态图像生成技术将趋于智能化与可靠性,减少语义误差和图像结构缺陷。接口调控功能也将更加完善,提供稳定的结果输出和灵活的定制参数,使艺术家和开发者能够更加精准地操控创作过程。 总而言之,GPT-4.1在AI图像生成领域具备里程碑意义,它不仅扩展了语言模型的应用边界,也为艺术创作打开新的可能性。虽有不足与挑战,但其作为创作助力工具的价值无可替代。有理由相信,随着技术的进步和创意的融合,未来几年内GPT系列的多模态模型将在艺术、设计、教育等多个领域发挥更大的影响力,成为人机协作的典范。 借助GPT-4.1进行图像生成,也许正是开启个人与时代共创之旅的崭新起点。

对于AI艺术爱好者和专业创作者而言,将文本与视觉无缝结合的技术已不再是遥不可及的梦想,而是真实可触的创作利器。未来,更多精彩的AI艺术作品与创新模式,值得我们持续关注与探索。