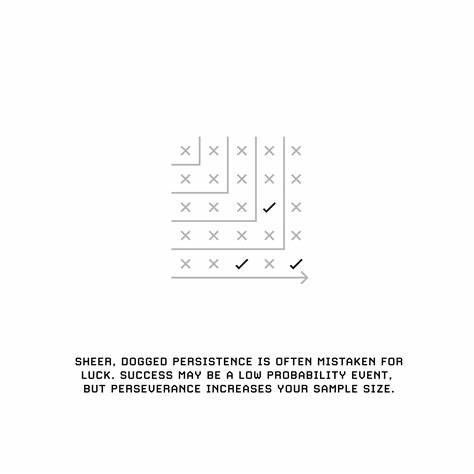

在人类文明的发展过程中,思想和实践的关系经历了深刻的变革。过去,人们对于真理和权威的认知往往被传统和习俗所束缚,“我们一直都是这么做的”成为一种根深蒂固的思想模式。权威的声音不可质疑,传统成为衡量一切新思想和行为的唯一尺子。然而,随着科学革命和工业革命的兴起,这种思维模式开始遭遇挑战,社会逐渐迈向以事实和实践为基础的全新时代。 “不要争论,去构建”这句话看似简单,却蕴含着深刻的哲学和方法论意义。它提醒我们,围绕理论和观点的无休止争辩往往难产,而真正能够推动进步的是行动本身,是能够将构想转化为现实并经过验证的建造过程。

通过搭建、试验和改进,新思想得以彰显其价值,不仅停留在口头上,更变成了切实有效的解决方案。 科学革命的核心正是这种信念的体现——世界的真实存在独立于个体的观念和偏见。事实和数据成为检验真理的标准,而不是单纯依靠权威的说法。基于这种客观现实的信念,普通人也有了挑战旧有观念的基础。一个在简陋作坊中的兄弟俩,凭借创新设计和勤奋努力,能够创立起竞争旧贵族时代财富的企业,这种社会流动性和创造力前所未有。 以英国帝国为例,其之所以能够统治海洋,废除奴隶制,并在全球范围内影响深远,不仅依靠军事和土地资源,更重要的是其先进的治理模式、商业体系和科学技术。

准确来说,是通过持续实践和科学方法寻找更优解,而非陷于意识形态或无谓争吵之中。 当今时代,面对复杂的社会和技术问题,“去构建”的思维比以往任何时候都重要。无论是在软件开发、工程创新,还是在公共政策和社会改革领域,基础都在于打造可行且有效的解决方案。那些光说不练、只顾高谈阔论的声音,往往难以形成真正的影响力。相反,能够以数据、实例和产品说话的人,才是真正赢得尊重和信任的领导者。 在技术领域尤其如此。

以软件开发为例,开发者通过编写代码、构建系统来验证理念,而非陷入永无休止的设计争议。代码是行动的证明,是创新的载体。通过实际的构建过程,开发者可以优化性能、解决问题、赢得用户支持,从而推动整个生态系统的发展。这种实用主义精神正是科学与工业革命精神的现代延续。 此外,“不争论,去构建”的理念对个人成长和社会和谐也有积极意义。许多人陷入争论容易导致能量消耗和心理疲惫,而真正通过创造和实现目标,不仅能够带来成就感,还能有效促进社会资源的合理配置和进步。

人们通过合作搭建产品或解决方案,在实践中弥合分歧,使得不同观点得以融合和升华。 客观事实和可验证的结果也是社会公平的重要保障。无论是在科学实验还是在商业竞争中,实际表现是衡量优劣的标准。这种标准减少了对主观偏见和权威依赖,赋予每个人通过努力和智慧争取成功的机会。社会由此更加开放和包容,创新的多样性得以蓬勃发展。 面向未来,信息技术和人工智能等新兴领域的发展,更需要“去构建”的精神。

理论和算法的价值,在于其能被实现并带来实际效果。构建出可用的智能系统,优化数据处理与应用,推动产业升级与社会进步,这些才是推动人类文明前进的关键。 总结来看,从历史到现实,从宏观社会发展到个人职业路径,不争论,去构建,是科技创新、社会变革和个人成长的重要法则。通过建造和验证,推动世界由不确定走向明确,由传统走向革新。每个人都不必害怕挑战旧思想,而应以行动回应疑问,用建设性的成果证明可能。这种信念和行动模式,正是人类文明持续进步的源泉与动力。

。