制造业作为全球经济的基石,多年来依赖低成本劳动力和开放的国际贸易环境实现全球化扩张。然而,当前地缘政治摩擦加剧、贸易壁垒频繁调整,再加上人工智能及自动化技术的迅猛发展,使得传统的制造业选址逻辑面临巨大挑战。企业不得不重新审视制造业的全球布局策略,寻求在复杂多变的国际环境中保持竞争力。传统上,企业多倾向于将生产基地设在劳动力成本较低、贸易政策稳定的国家,通过规模化生产实现成本优势。这一全球离岸制造的模式在过去受益于自由贸易体系的相对稳定和低廉的劳动力成本。然而,现代制造业环境的剧变,促使企业采取更灵活、更动态的决策方式,重新评估各国生产要素、关税负担和技术投入的综合影响。

关税作为制造业成本计算中的重要变量,其波动性和不确定性成为影响制造业布局的关键因素。以美墨产业链为例,墨西哥相较美国在生产和运输成本上具备约16%的优势。然而,一旦关税存在上涨压力,例如关税达到10%,许多企业便认为出口变得不具经济可行性;关税进一步升至25%时,绝大多数企业难以承受,转而考虑将生产迁回本土。关税的影响并非单一,需综合产品的成本结构、国别负担差距和企业对价格传导能力的掌控进行分析。劳动密集型产品如智能手机组装,对人工成本依赖较大,因此关税需达到较高比例才能驱动生产本土化。而资产密集型产业如电池制造,即便面临较低的关税,也可能因自动化程度高而快速实现本土化。

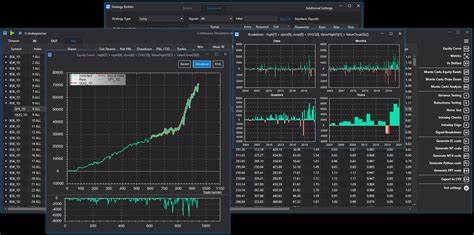

针对这一复杂局面,企业管理者必须抛弃静态的成本比较,转而采用情景规划模型,预测不同关税水平下的生产可行性。通过构建多重关税带情景,并联合运营、战略、法律及政府事务等跨职能团队协作,企业能够更有效地权衡未来潜在政策变动的影响,确保制造网络的抗风险能力。此外,“未来工厂”概念的兴起为制造业布局提供了新动力。得益于机器人技术和人工智能的普及,智能工厂实现了高度自动化和数字化,显著降低了对人力成本的依赖,特别是在高成本国家。这种技术进步不仅优化了生产流程,还通过自动化降低了劳动力差异造成的成本劣势。例如,将智能手机组装生产从中国迁至美国,因自动化提升,成本劣势由原先的31%缩小至约25%。

而像自行车车架制造这类高度适合自动化的新工艺,更是能将成本劣势降至接近零。智能制造从根本上改变了“成本最低国家”这一概念,使得工厂选址更多考虑综合效益而非单一劳动成本。然而,技术进步带来的成本优势无法完全替代外部环境的战略考量。培训有素且数量充足的劳动力、政治和监管环境的稳定性,以及品牌价值和市场接近性,都成为决策不可忽视的因素。以智能手机组装为例,虽然自动化辅助了部分灵活工序,但大规模的最终组装仍需大量熟练工人,这使得完全本土化面临劳动力资源的瓶颈。同时,具有强烈原创国“制造”标签的品牌,往往也不愿轻易放弃传统生产地带来的品牌价值。

电池制造则受惠于政府激励政策和较低的物流成本,尽管中国仍主导核心原材料及上游供应链,但适度关税压力下,本土化选项变得具有吸引力。自行车制造受益于技术革新和“美国制造”带来的市场偏好,更加具备推动回流的条件。面对复杂且快速变化的制造业环境,企业高层应当关注四大核心因素,以指导制造网络调整决策。首先,预期关税水平是否会削弱利润空间;其次,考虑因本土化可能产生的成本溢价;再者,评估智能自动化能否有效抵消这些成本;最后,权衡当地劳动力和政策环境带来的潜在优劣。只有充分整合定量分析和战略判断,企业才能制定出具备弹性的长远制造战略。未来制造业地图将不再由单纯劳动力成本驱动,而是关税动态、智能自动化技术和多层次战略环境的复杂互动。

企业若能有效驾驭这三者之间的平衡,将在全球制造版图重构中抢占有利先机,实现更高的成本效益和风险韧性。随着全球供应链的持续重塑,制造业的地理布局进化将深刻影响产业链结构与国际贸易模式,而这一趋势仅会随着技术的突破和政策的演进愈加明显。企业必须拥抱动态决策工具和跨部门合作机制,充分利用情景规划与智能制造优势,在新时代的全球竞争中稳步前行。