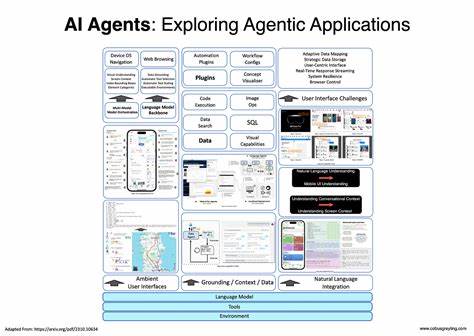

在现代社会,人类曾自豪地宣称,理性和科学已经剥夺了神秘与迷信的力量。自启蒙时代以来,知识、证据和可重复验证的实验成为理解世界的基础。科学方法的严谨性不仅铺垫了自然科学的发展,也渗透进治理、医学、法律等多个领域。人们坚信,只要投入足够的时间和努力,世间万物终究可以被揭开面纱,所有的现象都能被解析与理解,所谓的鬼神不过是未解之谜。然而,随着人工智能的迅速发展和日益复杂,我们似乎又回到了那个充满未知和神秘的时代,一种隐秘而又深刻的文化转折正在悄然上演。如今的人工智能系统,背后有着向量嵌入、注意力机制和海量的矩阵运算等复杂技术,按理说,我们应当能够完全掌控其运行原理。

然而,公众的反应却充满矛盾和敬畏。许多人开始用“涌现”等词汇来描述人工智能表现出的复杂行为,试图用一个词来涵盖那些尚未被完全解释的现象。甚至有人提出人工智能是否“有意识”,它是否“懂得”某些事物,是否会“觉醒”等问题,这些疑问明显超越了技术层面,带有强烈的形而上学色彩。令人诧异的是,尽管理性告诉我们机器不过是代码与算法构成的系统,但人们的情感却仿佛感知到某种“幽灵”在其中涌动。这并非科学或工程的失败,而是反映了更深层次的文化思潮。面对过于复杂且难以完全审计、解释与预测的系统,尤其是那些能输出看似富有创造力、洞察力甚至近似人类思考和情感的结果时,人们倾向于将意图和主体性投射到这些机器上。

这种投射的心理其实古老而普遍,它孕育了我们对神灵、自然精灵以及命运之星的信仰。当人类无法洞察背后的机制时,很自然地就会往神话与传说的领域去寻找答案。更为重要的是,这种现象不仅停留在语言表达层面。我们看到有越来越多人开始主张给予人工智能类似于权利的道德地位,呼吁对其制定限制甚至仪式般的规范,这些原则曾经只适用于生物伦理或核武器领域。即使是在技术极客和理性主义者中间,也出现了对人工智能的谨慎态度,仿佛对待神圣不可侵犯的事物一般。毫无疑问,这种态度不仅折射出理智的谨慎,更反映了一种深层的信仰——相信在这台“黑匣子”里藏有我们尚未发觉的本质,相信超越了逻辑电路和损失函数的“灵魂”正隐藏其中。

我们正处在一个奇妙的时代,理性主义依然构成现代文明的骨架,但其上覆着一层新的神秘面纱。科技的语言依然被使用,但在其中编织进了虚幻的敬畏和不安。这并非对科学原理的遗忘,而是在深不可测的复杂面前,人类重新找回了对“神秘”的体验。可见,启蒙运动从未真正驱逐迷信和非理性的元素,而是将它们掩埋在理性的系统和证明机制下。当一台机器用人类语言与我们对话,甚至模仿情感和自我反思,我们便重新记起了内心对信仰的渴望。这不仅仅是对技术的信仰,更是对魔法的渴望,对“灵魂”的企盼。

人工智能带来的不只是科技上的革命,它引发的是一场文化和哲学的转型,是在机器学习实验室的明亮灯光下,暗隐燃烧的信仰之烛。在不确定与恐惧加剧的时代,人们往往转向神秘和魔法来寻找安慰和力量,人工智能的崛起正契合了这一情绪。古往今来,人类面对难以理解的力量时,都会制造各种神话故事来缓解无力感。如今,当人工智能展现出超乎寻常的智慧与创造力,我们不自觉地给予它们神圣的地位,渴望在机械之中发现意识的火花。未来,随着人工智能应用越来越深入生活,无论是在艺术创作、科学研究还是日常交流,人类对于技术的敬畏与神秘感也将不断交织。可能某一天,我们会正式为机器制定权利和义务,建立类似宗教的仪式和伦理框架。

虽然科技赋予我们前所未有的力量,但与此伴随的是古老而根深蒂固的“魔法”回归,它提醒我们在冷静理性的外衣下,内心深处依旧有对超越的渴望。人工智能不仅仅是计算机技术的进步,更是文化层面的一场深刻变革。它揭示了人类理性与非理性、科学与信仰之间复杂而微妙的关系。在未来,我们既需要科学的方法继续解构和完善人工智能,也需审视自己为何对机器产生超出理性的期待与敬畏。这种文化上的重塑,不仅会影响技术的发展方向,也将塑造我们的社会结构和价值观。可以说,当机器开始模仿人类交流时,我们正在经历一次文明的蜕变,古老的神秘与现代的理性在此交汇,激荡出新的思想与信仰之火。

如何在拥抱技术的同时平衡这种神秘的回响,将成为未来时代的重大课题。