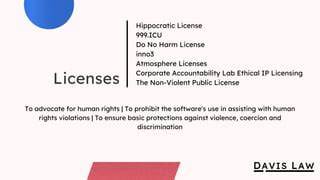

在当今数字化时代,开源软件的影响力日益扩大,推动了技术创新和信息共享。然而,随着技术的发展,软件伦理问题也变得日益突出。传统的开源许可证如GPL、MIT许可证等,虽强调自由和共享,却很少涉及使用者的道德规范和社会责任。希波克拉底许可(Hippocratic License)作为一项新兴的开源授权协议,试图填补这一空白,将伦理标准融入软件许可证之中,促进技术与人权保护的融合发展。 希波克拉底许可于2021年发布最新版本3.0,命名灵感来源于希波克拉底誓言中“首先,不伤害”(First, do no harm)这一医疗伦理原则。该许可协议的设计初衷是确保软件在使用和传播过程中,不会被用来侵害基本人权或造成环境破坏。

其条款结合了联合国《世界人权宣言》及其他国际人权公约,明确界定了禁止行为,如参与非法杀戮、奴役、强迫劳动、歧视及环境生态破坏等,强调软件开发者和使用者需承担相应的伦理责任。 希波克拉底许可中的定义涵盖多个关键角色,包括授权方(Licensor)、被授权方(Licensee)、软件本身以及受影响的供应链相关方。特别是对供应链影响方的关注,体现出协议对软件从生产到分发中每一个环节可能产生的社会影响的高度重视,要求被授权者承担“注意义务”,即在经营和开发时应当尽责,避免对供应链中受影响的个人和社区造成伤害。 在知识产权方面,希波克拉底许可保留了传统开源的自由精神,授权被许可者可自由使用、复制、修改、派生作品以及分发软件,且全球范围内免版税。但所有自由均以严格遵守伦理标准为前提。一旦违反许可中列明的伦理要求,如侵犯人权或环境破坏,许可将立即终止,且被影响方拥有法律追诉权,这在开源许可证中极为罕见。

伦理标准详细列举了禁止各种行为,如剥削劳工、迫害少数民族、性别和种族歧视、阻碍法律救济权利以及支持军政府或暴力组织等。此外,协议特别提及“生态灭绝”(ecocide)这一环境法新兴概念,定义了对环境造成严重、广泛或长期破坏的非法行为,要求软件使用不得参与或助长此类破坏。通过这一全面而细致的规定,希波克拉底许可不仅仅是软件使用条例,更是一份社会责任宣言。 此外,希波克拉底许可还强调了平等报酬和合理工作时长的保障,呼吁软件开发和相关产业链中重视劳工权益,体现出对社会公平的关怀。它要求被授权者在传播软件时,必须确保所有接收者获得完整的许可文本,使伦理规范深入人心,促进更多开发者和用户主动践行责任义务。 希波克拉底许可的实施带来了开源社区治理观念的革新。

它试图建立一种基于道德共识的使用环境,让技术创新不再是冷冰冰的代码堆砌,而是尊重生命、尊重环境、尊重人权的负责任行动。对于开发者来说,采用该许可不仅展现技术实力,更体现价值观,是提升软件社会影响力和用户信任的加分项。 然而,希波克拉底许可的推行也面临诸多挑战。首先,伦理条款的复杂性和严格性可能阻碍部分商业应用,尤其是在全球供应链和多元法律环境下,如何界定具体责任及执行机制仍需不断完善。其次,处罚的法律适用及跨国执行难题同样存在。尽管如此,希波克拉底许可通过明确规定私诉权,为受损群体提供了新的救济渠道,推动法律和技术监管的融合创新。

从更广泛的角度看,希波克拉底许可代表了开源运动发展到新阶段的转变,它体现了技术对伦理的自觉担当,推动构建更加公正、可持续的信息社会。随着全球对企业和技术社会责任关注度提升,类似斯梯文森之类的伦理许可能够成为行业标杆,激励更多开发者关注软件背后的社会价值和潜在影响。 总的来说,希波克拉底许可在现有开源许可证体系中独树一帜。它不仅保证了软件自由的基本权利,更通过对人权、劳工权益和环境保护的慎重承诺,开创了“伦理开源”这一全新领域。未来,随着更多项目和组织采纳该许可,技术和伦理的紧密结合必将推动软件产业的健康发展,为数字时代的正义与创新注入持续动力。 对于关注开源软件合规性和企业社会责任的开发者、机构以及法律专家而言,深入理解和应用希波克拉底许可,既是技术进步的需求,也是推动全球可持续发展目标达成的重要路径。

拥抱这一革命性的许可协议,将助力构建一个更加安全、公平和环保的数字世界。