量子计算作为颠覆传统计算模式的前沿科技,正在引领信息处理领域的革命。光子量子计算因其在低温环境外即可实现操作、长距离传输及集成潜力,被视为量子计算架构中的重要方向。而在众多量子比特编码方案中,Gottesman–Kitaev–Preskill(GKP)量子比特以其利用连续变量量子态编码而具备天然容错性和兼容高效门操作的优势,成为科学界极力追求的创新突破。实现高质量GKP量子比特的稳定生成,长期以来因涉及复杂的非高斯态合成技术以及对器件的极致性能要求而成为瓶颈。近期,一项由国际团队发布的基于定制硅氮化物多层工艺的集成光子芯片平台,凭借超低损耗的光波导设计、先进的多模干涉单元以及极高效的光子数分辨探测器,成功产生具有典型GKP特征的光子量子比特,推动光子量子计算向实用层面迈进关键一步。集成光子技术的介入不仅有效解决了传统自由空间光学系统中体积庞大、失配及稳定性差的难题,还实现了高密度、可扩展的光子态合成平台。

这颗基于300毫米晶圆的硅氮化物芯片,经过精心设计后集成了四个多谐振光子分子式挤压器,通过双泵浦自发四波混频过程生成单模强挤压真空态。不同挤压态通过可编程的线性光学干涉器件相互作用,携带复杂相位关系的多模纠缠态被生成。随后,使用高效率的超导转变边缘传感器(TES)进行光子数分辨探测作为预言机制,根据预定义的探测模式成功映射出近似GKP状态。该实验以200千赫兹的重复率运行,具备可观的产率和良好的态保真度,测量数据证实了输出波函数的相空间栅格结构以及明显的Wigner函数负值区域,体现了GKP态核心的非高斯特性和多峰量子干涉特征。与传统的光子双轨道量子比特相比,GKP量子比特的优势在于可通过高斯操作(如光束分离器、相位移器、均衡探测等)实现确定性的Clifford门操作,这无疑降低了量子门错误率并简化了量子纠错结构。特别值得注意的是,GKP编码本质上利用无限维的谐振子Hilbert空间,对应于一种类网格的编码结构,使得它对典型光学损耗及噪声具有鲁棒性,且在键控态准备、测量和后续态合成环节均更具灵活性。

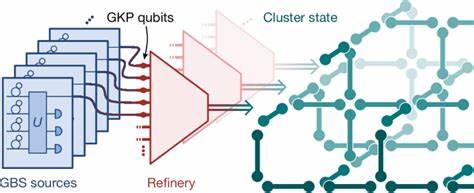

研究团队通过对产生态的稳定子期望值与有效挤压量化指标的测定,证明了当前系统已经达到四峰态分辨能力和3×3负Wigner格点的非高斯态,为未来实现容错阈值的GKP态生成奠定基础。分析显示,若整体系统损耗能够进一步降至1%以下,配合更高的光子数探测模式,近似10 dB对称有效挤压的GKP量子比特将能被制备,实现真正容错光子量子计算的先决条件。此次成果同时开辟了通过多模高斯玻色采样(GBS)设备和基于光子探测事件多样化的“炼金”操作,提升态的质量与生成概率的新思路,为规模化量子光学计算平台提供了强有力的设计参考。实验中关键的集成光子器件基于先进制造工艺,包括精确控制波导几何结构、温控相位调节机制与高性能滤波单元,确保了严苛的相位稳定性和低光子噪声环境。光学输入端通过高级光纤组阵进行耦合,光子数分辨探测器的极高探测效率(99% 以上)显著提升了预言态的多数成功率。此类器件的高重复运行能力以及与单芯片多路态编码互补的优势,为在未来建立包含数百万个独立量子比特的光子量子计算机提供了现实路径。

除了推动量子计算硬件架构的发展,集成光子的GKP态制备技术同样催生量子通信和量子传感领域的潜力应用。如量子密钥分发、量子中继节点的构建以及高灵敏度量子传感器的实现,均可从容错GKP编码获益。结合续流的多模光学网络设计和先进的量子态迁移协议,光子平台正逐步走向功能完善的多比特量子处理器。尽管当前成果已经展示出巨大的科研和应用潜力,仍存在如器件损耗控制、系统同步精度、后续级联完善与误差抑制等技术挑战。但随着集成光子工艺的成熟与量子探测技术的日益提升,未来几年这些瓶颈预期会被逐步攻克,帮助科研界实现全面实用的光子基容错量子计算机。总结而言,集成光子技术驱动的GKP量子比特生成,不仅有效地突破了原有基于自由空间大尺寸设备的限制,还通过高效率、高稳定性的硬件设计奠定了光学量子计算实际应用的基石。

融合了非线性光学、量子探测以及集成制造的多学科协作成果,明确展示了未来大规模量子计算机的耦合模块化可能性。随着研究的深入与产业链整合,集成式GKP量子比特源的商业化与规模化生产将成为光子量子计算走向主流技术的重要环节,推动人类迈入全新智能计算时代。