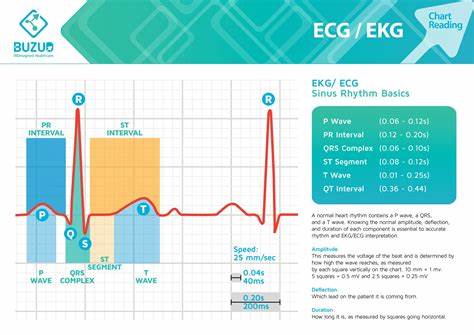

心电图(ECG)作为诊断心脏疾病的重要工具,越来越受到重视。随着可穿戴设备和远程医疗的发展,获取和分析心电图数据变得更加普及。然而,许多患者在实际操作中仍面临诸多困惑,例如如何从医疗机构或设备厂商手中获取完整的原始数据。本文将详细探讨如何获取心电图数据的有效途径、可能遇到的挑战以及如何利用这些数据进行健康管理。 首先,了解心电图数据的来源极为重要。临床上,心电监测有多种方式,传统的12导联短时心电图,便携式Holter监测,以及近年流行的可穿戴连续监测设备。

每种设备采集的数据量和形式都有所不同。一般来说,医院和心电监测服务商提供的报告往往以纸质或PDF格式呈现,主要为诊断结果摘要,而非完整的生理信号原始数据。 尽管纸质报告能够满足临床诊断需求,但对于想深入分析或自我管理心脏健康的人来说,实际波形数据才更具价值。波形数据可以被专门的软件读取,进行更精细的心律分析、异常事件检测和个性化风险评估。遗憾的是,一些医疗供应商出于数据安全、隐私保护或商业考虑,往往不轻易向患者提供这类“原始”数据,用户只获得简要的文字报告或图形浏览版本。 面对这种状况,患者应积极与医疗服务提供者沟通,明确提出需要获得心电图原始数据(通常为数字信号文件格式,如EDF、HL7或专有格式)。

可以尝试询问查看其数据共享政策,是否有患者数据访问请求流程。有时,需要签署相关授权或保密协议,以确保数据隐私和法律合规。若遇到拒绝提供或高额费用要求,患者可考虑寻求医院信息部门、监管机构或患者权益组织的帮助。 此外,考虑到费用问题,许多用户惊讶于心电监测服务价格之高,比如某些美国地区的Holter监测费用甚至高达数千美元。这样的价格不仅包括设备租赁,还有专业分析和报告编制费用。不同国家和保险政策对费用承担差异巨大。

非美国用户则普遍发现费用更合理,甚至有公立医疗或医保覆盖减免。这也提醒需要监测的患者关注自身医保福利及财务规划。 关于数据的实时连续性和时长,传统Holter通常监测24至48小时,部分特殊设备可延长至数天甚至一周以上。对于症状短暂且偶发的心律失常,长时间连续监测更有价值,因为事件可能只出现短暂的几秒钟瞬间。部分专业设备能将这些数百小时的心电波形数据完整记录,并导出供后续分析,但设备复杂且价格昂贵,普遍应用受限。 随着科技进步,诸如可穿戴健康追踪设备开始涉足心电监测市场。

品牌诸如Apple Watch、KardiaMobile等推出家用心电图功能,部分产品支持单导联甚至多导联心电图采集。虽然这些设备无法替代专业24小时Holter监测,但拥有随时记录心电图的能力,适合反复自测。且其数据可以导出或通过App上传云端,便于与医生共享。然而,消费者需关注数据隐私政策,并认清设备性能限制,切勿自行诊断。 对技术爱好者和有相关背景的人群来说,掌握心电图信号处理和分析技术能极大提升数据利用价值。通过学习数字信号处理、频域分析、滤波与波形模式识别等方法,用户可以开发自定义的分析工具,挖掘细节异常事件。

一些公开算法和书籍介绍了心电信号峰值检测、心率变异性分析等经典技术,值得深入研究。此类分析对于早期发现心律失常、心肌缺血等具有重要意义。不过,强调所有解读结果仅供参考,医疗决策仍需依赖专业医生。 心电图数据的应用不仅局限于医学诊断。随着大数据与人工智能技术的融合,越来越多研究尝试通过大规模心电数据进行疾病预测和智能预警。例如,通过机器学习模型识别心房颤动、心肌梗死风险;或者结合运动、睡眠等多模态数据,构建个性化健康画像。

这些前沿领域潜力巨大,将推动未来心脏病管理向主动预防转型。 从患者角度出发,建议保持与主治医生的良好沟通,明确关心的健康指标和症状特点。若希望获得心电原始数据,应提早咨询医院或检测机构数据获取规范及可能产生的费用。善用现代电子健康记录和数据导出功能,尽量争取拥有个人健康数据管理权。对于自我监测兴趣较浓厚者,可以选择正规渠道购置家用心电设备,结合临床反馈持续关注身体状况。 综上所述,获取心电图数据涉及技术、医疗服务政策及个人权益保护多个层面。

用户应具备一定的法律与技术知识,积极争取数据访问权,同时保持理性和科学态度,避免误解和误诊。未来,随着医疗数据开放与患者中心化趋势增强,获取高质量心电图数据将更为普及,促进心脏疾病早筛和精准治疗落地。用专业工具解析数据,配合医生指导,能更好维护心脏健康,为生命安全保驾护航。