微芯片作为现代电子设备的核心,其复杂的内部结构往往令人好奇。尽管微芯片在日常使用中表现为“黑匣子”,但通过科学的方法“打开”微芯片,让我们能够窥见其内部的精密结构和先进的制造工艺。本文将带您深入了解如何安全有效地剖析微芯片,并探索其内部世界。 微芯片的外壳通常采用塑料或陶瓷封装,这些材料的作用是保护内部极其精细的硅片免受物理和化学损伤。要观察内部芯片,首先必须去除这些封装材料。传统且有效的做法是使用化学方法,尤其是浓硫酸的腐蚀处理。

在非专业环境下应避免尝试此类操作,因为浓硫酸及其他强酸具有极强的腐蚀性和危险性,必须采用全套的安全防护措施,包括耐酸手套、防护眼镜、防护服以及在通风良好的条件下操作。 微芯片的“打开”过程通常是将芯片放入关闭但不密封的容器中,加入适量的浓硫酸,缓慢加热至约300摄氏度。当酸液开始沸腾时,会逐渐炭化塑料封装,形成黑色炭黑物质,且需要持续30至40分钟以确保塑料完全被分解。对于体积较大的芯片,可能需要重复多次酸浴以彻底去除封装层。在这一过程中,技术人员常在容器底部放置碳酸氢钠(即小苏打)以中和意外溅出的酸液及部分酸雾,减少环境危害。 微芯片外壳除去后,还需要处理附着在芯片表面的炭黑。

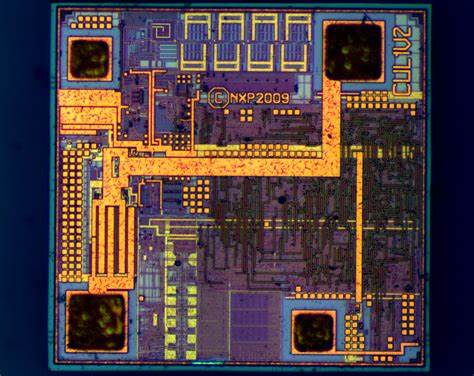

这可以用较低温度下(约110-120摄氏度)的浓硝酸来完成,硝酸能够有效溶解碳黑残留,使得芯片表面洁净,便于后续的观察和测量。值得一提的是,实际操作中出于安全和简化流程的考虑,不少科普和实验人士已经放弃使用硝酸清洗,改为重复的硫酸酸浴,或者利用机械方法辅助清理。 微芯片的内部是硅晶圆的裸片,晶圆上通过光刻、离子注入和金属沉积等一系列半导体制造工艺形成复杂的电路结构。裸片表面的图案是晶体管、电阻和电容等电子元件的组合,构成了微处理器、内存、逻辑电路等功能模块。裸片尺寸依据不同芯片类型和制程技术节点而异,从数十微米到几毫米不等。 通过“打开”不同类型的芯片,能够观察到多样的内部结构。

例如USB转串口转换芯片内部包含了逻辑电路单元和电源管理模块;低压线性稳压器芯片内部则具有稳压电路和过流保护结构;而动态随机存取存储器(DRAM)裸片则以成千上万的存储单元阵列排列,显示出高度规则和密集的几何图案。 不同制程工艺的芯片在内部结构上也存在显著差异。早期的芯片工艺线宽可达数微米,例如1微米及以上,线路宽度较宽且结构较粗犷,而现代芯片的工艺已经精细至纳米级别,线路宽度仅为几百纳米甚至更小,这反映了半导体产业几十年来制程技术的快速发展。通过显微镜观察芯片时会明显感受到技术进步带来的差异。 微芯片开封后的观察,通常借助显微镜或扫描电子显微镜(SEM)进行,获取高分辨率的芯片内部图像。根据芯片用途不同,设计也具有很大的多样性。

如可编程逻辑器件(如GAL和CPLD)具有门电路阵列,而微控制器则包含存储单元、运算单元和控制逻辑。早期微控制器的芯片面积相对较大,闪存和静态RAM容量少,线宽粗。新一代芯片则体积更小,功能复杂,集成度更高。 在芯片设计中,还常见为了提高制造良品率而在芯片中留有备用通孔(vias)等冗余设计。这些特征能从芯片截面图中被观察到,反映了生产工艺稳定性和制造策略。 此外,通过解剖常见的历史芯片,还能窥见电子技术发展的足迹。

例如上世纪80年代的动态RAM广泛运用于286和386时代的电脑,芯片设计和工艺反映了当时工业水准。俄罗斯苏联时期的KR580IK80A芯片则展示了微电子设计的地域特点和兼容性设计理念。 相较于现代芯片日益复杂的架构,这些“老芯片”展示了电子技术由简单到复杂的演变路径。现代芯片集成了更高阶的ARM处理器内核,支持多功能应用,是物联网设备及各类智能终端的关键。 对于电子工程师、半导体爱好者及研究人员而言,理解微芯片的内部构造不仅有助于技术开发和故障分析,也激发了对微电子技术历史和未来的探讨。微芯片的解剖过程虽充满挑战,但成功揭示的芯片内部细节为设计优化提供了宝贵信息,同时促进了对芯片安全性和可逆工程的关注。

在现代实验条件下,微芯片的“打开”技术也在不断优化,采用更小的酸量和精密的实验设备,既提高安全性,也缩减过程时间。化学方法结合机械与光学手段,使得观察工作更加高效和细致。 综上所述,“打开”微芯片不仅是一次物理和化学的实验,更是一次穿透技术外壳揭示电子核心秘密的旅程。通过合理方法剥离芯片封装,清理表面残留,配合先进的成像技术,能够近距离观察微芯片中包含的复杂电路和设计细节。从中我们既能感受到半导体科技的严谨与精巧,也能体会到电子革命带来的深远影响。随着半导体技术的不断进步,我们期待未来有更多轻松、安全且环保的微芯片剖析方法出现,让更多人能够深入了解这一现代科技的奇迹。

。