机械化作为工业革命的核心象征,数百年来以其无可阻挡的力量深刻地改变了人类社会的生产方式和生活结构。最初被视为提升效率和释放劳动力的手段,机械化在推动经济高速发展的同时,也带来了文化、精神层面的冲击。机械化究竟只是一个盲目变革的“代理人”,还是人类可以驾驭的时代引擎?这一话题在当今数字化与人工智能迅猛发展的背景下,显得尤为重要。回顾历史,对机械化力量的多重解读,有助于我们理解其本质,并为未来的发展方向提供启示。首先,机械化为何被称为“盲目”的变革力量?1948年,瑞士建筑历史学家齐格弗里德·吉迪恩出版了《机械化掌控命运》,这本书首次系统地将机械化视为一种独立于人意志之外的力量,像水、火、光一样自然地推动社会变化。吉迪恩认为机械化并非源自某个明确的目的,亦无自身方向,而是一种匿名的历史过程,影响着人类日常生活中的每一个细节,从居家用品到厨房浴室无不被其波及。

另一部与之相对应的重要著作是亨弗里·詹宁斯的《灾难之城:机器的来临》,其视角则更偏向于描绘机械化的体验和人类如何感知这一时代的到来。詹宁斯的重点在于想象工业革命,而非单纯的技术、政治或经济史,通过当时目击者的视角,展现机械时代带来的复杂感受和认知。机械化作为“无意识”的力量,将人类置于一个仿佛不可逆转的进程中,而其背后的推动者是谁?这些“代理人”或“精灵”是否代表某种更大的意志或精神?这一点在工业革命期间的文化批评中尤为突出。英国社会批评家约翰·罗斯金是一位关切机械化影响的人物,他以铁轨上的火车为例,将其视为一种冷酷且无生命的存在,机械化在他眼中消解了人与自然的有机联系。罗斯金既敬畏机器的强大,也忧虑其威胁,认为机械化可能扼杀人性和自然之美。机器如同“十位缪斯”中的第十一位——机械缪斯,在艺术、文化甚至精神领域引发了深刻的质疑:机械化的产品能否真正为人类服务,还是会按照自身逻辑运转,令人为其奴役?对罗斯金而言,机械化带来的挑战在于,它让人们迷失于技术的表象,忽视了对自然的细致观察与深刻理解。

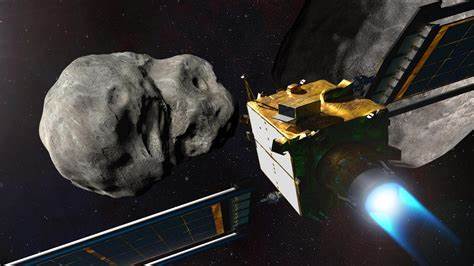

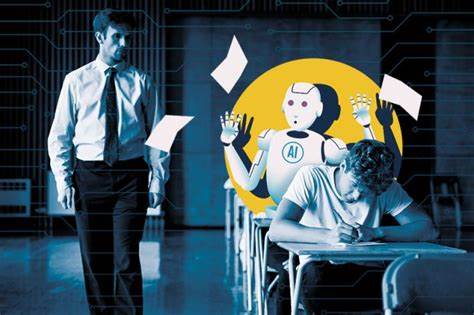

他创办绘画学校,旨在培养能够洞察世界的观察者。罗斯金的反思让我们得以重审今日面临的技术浪潮。进入二十世纪中期,特别是两次世界大战之后,机械化已完成其对世界的征服,工业文明达到极致。随后,信息时代崛起,人工智能和自动化成为新的焦点。现代机械化的“精灵”似乎更加冷漠和强势,将人视作可利用的资源或障碍。这种局势引发普遍的“迷惑”和困惑。

人们需要睁大眼睛,细致观察技术背后的文化和社会含义,就像罗斯金教导大家观察自然一样。传统的视觉观察需要被扩展到对媒体环境的辨析,对算法和数据驱动的社会体系进行批判性思考。在精神层面,古老的智慧提醒我们“试验诸灵”,即检验驱动现象背后的精神动力。在如今数字和机械力量极致发达的时代,这种精神上的觉察显得尤为必要。回看吉迪恩和詹宁斯所处的时代,人们努力从无意识的技术浪潮中提炼出意义和价值。今天,我们同样面对机械化不断深化的现实,面临如何赋予技术人文关怀、如何使其服务于人类真正福祉的重大课题。

罗斯金赋予这一过程的象征——“阿格莱亚的束带”——揭示了一个深刻的理念:技术应当在“慈爱”和“恩典”的主导下被感化。若机械缪斯的力量仅仅是冷酷无情的竞争和毁灭,那么社会与文化将陷入破坏和分裂。唯有将技术置于关怀和服务他人的框架中,才能让它成为令生活心花怒放的工具。以慈悲和恩典为核心的价值观,或许是我们面对机械化这位“无面之神”时,唯一能够赋予它真正人性的方式。机械化并非必然是盲目的变革力量。它既可以是不受控的洪流,也可以成为有方向的动力。

关键在于谁来驾驭这种力量,谁设定技术发展的最终目标。当代社会需要培养敏锐的“观察者”和具备批判性思维的人群,从而发挥对技术的理性控制,避免被技术奴役。未来的路在于建立技术与人文的深度对话,既不盲目排斥新技术,也不盲目依赖它们,而是以人的尊严和价值为中心,主动塑造机械化的意义。机械化作为历史进程中的一员,是推动社会变革的重要引擎,但它并非独立自主的存在。它必须被纳入人类精神和文化的脉络中,才能真正成为为人类服务的力量。如今,面对数字革命和人工智能时代的浩大变局,回望工业革命机械化的历史经验,提醒我们保持警醒,深刻理解技术对人类生活的影响,积极塑造一个兼具效率与人性的未来。

只有怀抱慈爱与恩典,才有可能使机械化成为造福全人类的力量,而非催生混乱和疏离的恶魔城堡。