地球作为人类唯一的家园,长期以来面临诸多自然威胁。其中,小行星撞击地球的问题,不仅仅是科幻电影中的虚构情节,更是科学家们日益关注的现实风险。小行星撞击可能带来毁灭性的后果,威胁全球生态和人类生命安全。因此,如何有效防御来自太空的这一潜在灾难,成为全球科学界和政策制定者的重要议题。近年来,NASA通过其创新性的计划和公众参与项目,展示了应对小行星威胁的先进策略和社会动员能力。回顾2023年发表的有关“如何防御地球免受小行星撞击”的研究与历程,不仅见证了技术上的突破,更彰显了公众在科技决策中不可忽视的力量。

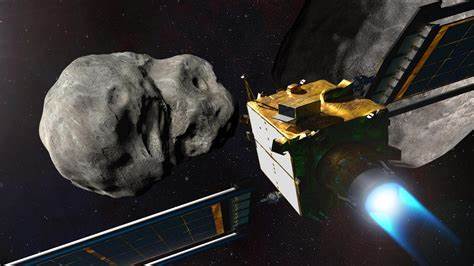

NASA的行星防御愿景始于对小行星威胁监测能力的增强。早在2022年9月,NASA便成功实施了“双小行星重定向测试(DART)”任务,通过将航天器撞击距离地球约680万英里的迪莫福斯小行星,从而改变其轨道。这一行动不仅是航天技术的壮举,也通过实时直播的方式,让全球民众亲眼见证科学家们如何保护地球。公众从电影幻想中走向现实,首次真正感受到人类具备应对小行星威胁的能力。 有趣的是,NASA的成功并非仅限于技术层面,其在社会科学领域的创新同样令人瞩目。早在2013年,NASA启动了“行星防御大挑战(Asteroid Grand Challenge)”,目的在于通过非传统合作方式加速发现并应对潜在危险小行星。

在此过程中,NASA不仅依靠科学家和工程师,更主动邀请普通公民参与决策和战略制定,开启了一场科学与公众的深度对话。 公众如何参与如此高技术含量的太空防御计划?关键源于“参与式技术评估法(participatory Technology Assessment, 简称pTA)”,由学术机构、科学博物馆和非党派智库组成的ECAST网络致力推动此类公众参与模式。ECAST团队在极短时间内响应NASA的请求,与NASA紧密合作举办大型公众论坛,邀请多样化背景的普通公民围绕小行星探测、威胁缓解及任务治理等议题进行深入讨论。这种设计不仅保证了参与者的多元性,也使讨论结果能真实反映社会价值观和对未来科技应用的合理期待。 例如,在2014年于亚利桑那科学中心和波士顿科学博物馆举办的两场论坛中,参与者们围绕两种小行星捕获方案展开激烈探讨。一种方案是发送机器人航天器捕获直径约10米的小行星,另一方案则是利用机械臂从直径大约10倍更大的小行星上取回巨石。

参与者们展现出出人意料的理性和复杂思考,经过反复权衡风险、成本与潜在科研价值后,多数倾向支持第二种方案,认定其为更有利于未来行星防御技术发展的选择。 令人印象深刻的是,公众在论坛中还表达了对治理结构的明确期待。他们普遍反对将行星防御交由私营企业负责,倾向于由美国主导的国际合作机构承担这项任务,彰显对政府机构,尤其是NASA专业能力与公共责任感的高度认可。这种共识体现了公众对重大科技安全问题的关切和理性判断,超越了简单的恐慌反应,显示了民主参与在科技安全政策制定中的深远意义。 科学专家对此次论坛的反馈也备受关注。许多NASA工作人员坦言,这是他们首次如此直接且细致地了解普通公众对行星防御的看法与期待。

公众的积极参与激发了团队成员的工作热情,也促使机构进一步思考如何在未来更好地融合科学决策与社会监督。同时,这场合作验证了非传统参与模式的实际价值,为今后类似的科学政策制定探索了新路径。 尽管如此,行星防御的大挑战仍面临诸多阻碍。2017年NASA取消了原本旨在行星防御的部分计划,公众参与的实验也未能持续复制。核心困境在于政府机构与技术团队如何找到一个稳定机制,既能保持技术决策的专业性,也能充分尊重和吸纳公众合理诉求,建立常态化的双向沟通渠道。这需要具备“推动者”身份的机构或个人,能够调和不同文化与思维模式,承担推动创新参与模式的风险,并获得高层支持。

回顾整个过程,从技术试验到社会实验,再到政策反馈,NASA的行星防御计划充分说明,面对未来可能对地球构成威胁的太空物体,单纯依靠传统封闭的科学决策模式已难以满足需求。融合公众、多学科专家与政策制定者的合作,构建公开透明且具有包容性的参与框架,有望释放更多智慧和创新潜力。 未来,随着太空技术日益成熟,地球防御能力将不断提升,而公众对科学风险的理解和参与程度也会持续加强。这不仅有助于保障人类安全,更为全球科学治理提供了范例。如何让更多公民、更多领域的专业人士参与进来,在小行星检测、危险评估、应急预案和国际协调中发挥建设性作用,将成为衡量行星防御体系成熟度的重要标准。 归根结底,地球免于小行星撞击的故事,既是科技与创新的奇迹,也是民主与公众智慧的胜利。

NASA与ECAST等机构的合作,向我们展示了人类共同面对宇宙未知挑战时,团结协作、开放包容的力量有多么宝贵。未来,只有持续深化这种跨界融合,积极推进社会各界对行星防御问题的认知与参与,才能真正实现地球的长远安全和人类文明的持续繁荣。