在当今数字时代,智能手机已经成为我们生活中不可或缺的工具。iPhone和安卓设备不仅连接着我们的社交网络,还深度绑定着银行账户和投资平台。这种无处不在的连接性,虽极大地方便了我们的生活,却也为犯罪分子打开了新的攻击大门。近年来,结合浪漫诈骗和加密货币投资欺诈的手法层出不穷,许多普通用户因此失去了毕生积蓄。本文将深入解析这一令人痛心的现象,帮助读者了解诈骗的运作模式,增强自我保护意识,避免成为下一位受害者。浪漫诈骗持续进化,跨越网络障碍,利用人们对情感的渴望实施犯罪。

诈骗者往往伪装成潜在恋爱对象,通过社交软件如Bumble和Tinder搭建看似真实的关系。这些骗子不仅仅满足于简单的情感欺骗,更将受害者一步步引入虚假的投资陷阱中,尤其是针对数字货币领域的高回报诱惑。数字货币因其匿名性和跨境便捷性而备受诈骗分子青睐。犯罪集团“CryptoRom”是这一领域臭名昭著的国际诈骗团伙,活跃于亚洲、北美和欧洲,专门利用伪造的加密货币交易应用程序,诱骗受害者下载并投入资金。这些应用程序通常模仿真实的投资平台,UI设计精致,功能逼真,使用户误以为进入了正规市场。诈骗的迷惑性极强,人们通常在初期还能小额提现“盈利”,这无疑增强了受害者的信任感和投入动力。

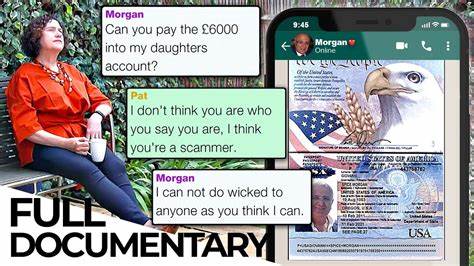

诈骗者利用被称为“利润造假”的手法,在后台人为操作账户余额,制造出虚假的收益数据,诱使受害者不断追加投资。部分受害者甚至因相信虚假“投资特惠”,借债投入更多资金,财务状况因此陷入黑暗。面对看似诱人的加密货币领域,诈骗集团也不断创新手法。除了通过社交平台接触受害者外,近期开始利用WhatsApp等即时通信工具通过冷不防的推送消息推销虚假投资项目,标榜巨额回报和理财专家身份,极具迷惑力。而当受害者尝试提现时,骗子则开出各种苛刻条件,诸如所谓的“税款”或手续费要求,有时还伴随着威胁,称若不支付相应费用,将面临财产冻结甚至法律诉讼。这种二次勒索手段令受害者陷入更深的绝望。

根据美国联邦贸易委员会的统计,仅2021年因社交媒体相关诈骗造成的损失就高达7.7亿美元,其中浪漫和加密货币骗局占据主要部分。令人痛心的是,许多受害者是平凡的工薪族甚至退休老人,他们将毕生积蓄、贷款资金投入骗局,最终财务和生活均遭受重创。尽管执法部门持续追查,但由于跨国交易的复杂性和数字货币的匿名特质,诈骗资金往往难以追回。此类骗局的高科技伪装和情感操控手段相结合,使普通用户防不胜防。如何有效避免此类诈骗,已成为当下每个智能手机用户不可忽视的课题。首先,提升风险意识是防范的第一步。

面对网络中的“投资专家”或“浪漫对象”,应保持理性和警惕,不轻信任何通过网络突然建立的关系提出的财务请求。尤其是当对方提出高回报且无风险的投资计划时,应质疑其真实性,避免盲目跟风。其次,下载应用需格外谨慎。诈骗应用经常通过第三方商店或私人链接传播,带有伪装性质,用户应尽量从官方应用商店获取软件,并核查开发者信息及应用评价。切勿轻易安装来源不明的交易平台应用。再次,定期检查银行和投资账户,确保交易安全。

多数正规金融机构会提供双重认证和交易通知功能,可帮助用户及时发现异常资金流水。遇到账户资金异常冻结或提现困难,应立即与官方客服确认。同时,切勿向非官方渠道支付所谓的税费或手续费,更不要相信所谓“资金回收”服务,因为这类“代办”机构极可能是另一个诈骗陷阱。法律意识的提升同样重要。了解当地和国际相关的网络犯罪法律法规,掌握如何报警及寻求帮助的途径,可以在遇到问题时迅速采取有效措施。社会各界也应加大对这一类骗局的宣传力度,尤其是针对弱势群体如老年人和初入职场的年轻人,普及安全使用数字金融工具的常识。

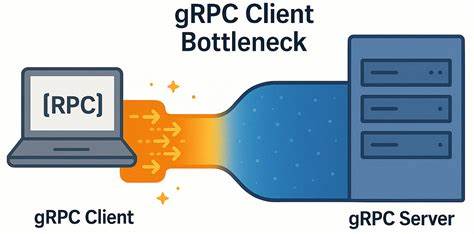

平台方和政府部门需进一步加强监管和技术研发,提升对诈骗行为的识别和拦截能力。积极推动建立跨国合作机制,有效追踪追缴诈骗资金,以威慑犯罪行为。从技术角度看,提升人工智能反欺诈算法,结合大数据分析,对疑似诈骗行为实施早期预警,是未来防范的关键路径。诈骗日新月异,对于广大用户而言,只有不断学习和更新安全知识,严格保护个人信息,加强数字资产的防护措施,才能在复杂多变的网络环境中守护自己的财富安全。最后,每个人都应牢记,投资无捷径,凡是承诺轻松赚暴利的项目,多半潜藏陷阱。在网络交友和投资中保持理智与冷静,避免被甜言蜜语和繁复技术手段蒙蔽,才能防患于未然。

只有建立全社会统一的防骗意识,结合技术管控和法律保障,才能击退浪漫诈骗和加密货币骗局的黑手,还用户一个安全的数字生活环境。