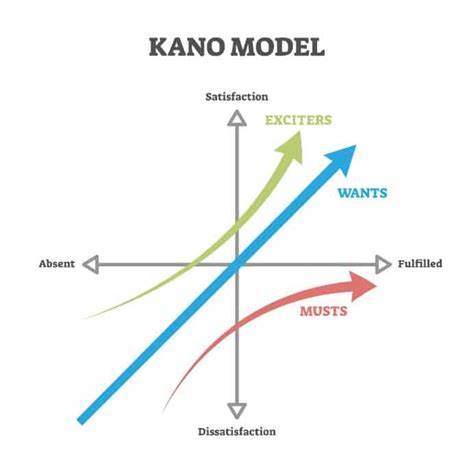

Kano模型作为一种产品开发与客户满意度理论,自20世纪80年代由日本学者Noriaki Kano提出以来,便成为企业理解客户需求与改善产品设计的重要工具。该模型以客户的感知和反应为基础,将产品或服务的特征区分为不同类别,帮助企业精准掌握哪些功能必须具备,哪些能够提升满意度,以及哪些对客户影响有限,进而实现资源的合理分配和有效创新。Kano模型的核心思想在于,各种产品属性对客户满意度的影响强度并不相同,且在某些情况下,这些影响可能是非线性的。由此提出了五种不同的质量类别,分别为必须品质、一维品质、魅力品质、无差异品质和反向品质。理解这五类品质的区别,对构建客户导向的产品设计极为关键。必须品质指的是客户理所当然期待的基本条件。

如果这些条件未被满足,客户将感到极大的不满,但即使全部达到,客户也通常不会表现出额外的满意,因为这是进入市场的门槛标准。举例来说,汽车的刹车系统必需运行良好,酒店的房间必须保持清洁,呼叫中心的接待礼貌也是基础要求。虽然这些特征不会直接提升客户的兴奋感,但它们一旦缺失便会引发极大反感。与之不同的是一维品质,其表现为客户满意度随该特性的提升而线性增长。换言之,特定属性的性能越好,客户越满意,反之则越不满。比如汽车的加速性能,消费者期望速度提升带来更好驾驶体验;呼叫中心的响应时间越短,客户体验越佳;酒店的办理入住和服务速度也会影响客户满意程度。

这种性能导向的品质往往是企业竞争的核心焦点,因为它们直接关系到客户选择的差异化因素。魅力品质又称兴奋品质,是在客户未曾明确期待时带来的惊喜和额外价值。当这些特性存在时,客户会感到愉悦和兴奋,产生超出预期的满意;而缺失时,客户通常并不会感到不满,因为他们原本并未将其视为必须。例如,汽车配备先进的泊车传感器或四轮转向系统,这些并非基本需求,却极大提升驾驶乐趣。呼叫中心给予客户特别优惠或快速升级服务,酒店提供免费餐饮等,也都是魅力品质的体现。值得注意的是,魅力品质随着时间推移可能转变为一维品质甚至必须品质,正如智能手机的电池续航曾是令人惊喜的功能,如今已成为基本需求。

无差异品质意味着某些属性对客户的满意度无明显影响,无论其水平如何,客户的情绪变化都不大。这类属性往往为生产和设计上的考虑因素,但客户对其关注较少。例如牛奶包装蜡层的厚度,客户一般不会对这种细节感知差别。在服务行业中,过于礼貌或反应过快的沟通方式,反而可能不会显著提升客户满意度。企业理解无差异品质有助于简化生产过程,降低成本投入。反向品质意指某些特性在过度表现时反而引起客户的不满,因为不同客户群体的偏好存在差异。

高科技功能过多可能让偏好简洁的客户感到困扰或不适,呼叫中心使用过度行业术语或表面客套反而可能被客户反感。酒店如果过度宣传设施,导致客户期待过高而实际体验未达预期,也会导致负面评价。反向品质提醒企业要细分客户,避免“一刀切”的设计策略。Kano模型不仅是一种理论框架,更通过问卷调查的形式得以实证应用。标准化问卷包含两部分内容,一是功能性问题,询问客户如果产品具备某特性会有何感受;二是非功能性问题,考察如果缺少该特性客户会有何反应。根据客户对这两类问题的回答组合,企业可以归类各特性的质量类别,识别哪些功能是必须保障,哪些能够创造惊喜。

随后通过统计分析得出整体客户群体的需求偏好,为产品设计提供数据支持。在实际应用中,Kano模型被广泛结合质量功能展开(QFD)使用,促进产品设计的组织和排优。借助Kano模型,企业不仅可以将客户需求有效分解,避免将不同类型的特征同权评分而导致的误导,还能提前识别潜在的创新机会及客户满意度增长点。它帮助研发团队形成共识,明确市场定位,并通过系统化的方法持续优化产品特性。值得关注的是,产品属性在生命周期内随着市场环境和竞争状况的变化,其在Kano模型中的位置也会产生动态调整。一项特性曾是魅力品质,随着广泛普及,可能转变为一维品质,最终演变为必须品质。

这种属性迁移启示企业需要持续追踪客户反馈,及时调整功能优先级,避免创新优势被削弱。同时,利用Kano模型能够抑制资源投入于不必要甚至有可能引起客户反感的特性,提升研发效率。企业通过深入理解客户真正的需求驱动力,避免盲目追求功能堆砌或过度设计,从而实现产品质量与客户满意度双赢。综合来看,Kano模型以其简明且富有洞见的分析框架,成为企业进行客户需求管理和产品创新的不二法门。掌握模型的五大质量类别,结合科学的问卷分析与QFD等工具,企业可以准确绘制客户需求蓝图,精准聚焦核心价值点。面对日益激烈的市场竞争与多变的客户心理,Kano模型为产品开发与用户体验提供了有力的理论与实践支持。

未来,随着数字化转型与大数据技术的深入应用,Kano模型的测量手段和分析精度将进一步提升,助力企业更灵活地捕捉客户心声,引领产品设计走向更具情感共鸣和差异化竞争的新时代。