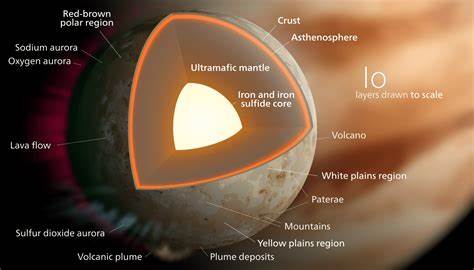

在宇宙浩瀚无垠的星海中,木星的卫星艾奥以其热烈的火山活动和炽热表面成为行星科学界的焦点。艾奥是已知太阳系中地质活动最为剧烈的天体,其明亮的橙红色表面布满了喷发不断的火山口和似乎永不停息的熔岩流。科学家们长期以来试图揭示这一独特天体内部构造的真相,以理解支撑其火山活动的内在动力源。近期,伴随NASA朱诺号探测器的近距离飞掠,新的重力测量数据公开发布,颠覆了关于艾奥内部结构的核心假设,给天文学和行星地质学带来了震动。 艾奥的传奇之旅始于1979年,当时NASA的旅行者1号航天器首次捕捉到其表面喷发出高耸的熔岩柱,这一壮观景象震惊了科学界,也证明了预先基于潮汐摩擦产生地质热的理论预测。潮汐加热是指由于艾奥轨道的椭圆形状及其与木星及其他卫星复杂引力相互作用,导致内部岩石受力挤压和伸展,产生剧烈的摩擦热。

由此产生的热量驱动岩浆生成和火山喷发,使艾奥成为太阳系中唯一已知拥有持续活跃火山的天体。 长期以来,科学家普遍认为艾奥的剧烈火山活动来自其岩石地幔以下存在一个广泛的“岩浆海洋”——一个厚约五十公里的液态岩浆连通层,这种理论不仅合理解释了艾奥表面火山遍布均匀的分布,也符合早期旅行者和伽利略探测器观测到的电磁场数据。伽利略号探测器的磁强计检测到的复杂磁场变化被解读为液态导电岩浆的存在,成为广泛推崇这一岩浆海洋理论的重要依据。 然而,朱诺号使命团队对艾奥近期两次接近飞掠的重力场精密测量却未能找到支持岩浆海洋存在的直接证据。通过跟踪探测器无线电信号的微小多普勒频移,科学家绘制出艾奥的引力场分布图,结果显示该卫星缺乏预期中的潮汐形变幅度和内部流质层导致的重力扰动,这意味着艾奥并不存在一个浅层的全球连通岩浆海洋。 这一发现不仅挑战了过去数十年的行星地质理论,也引发了对潮汐加热机制本质的新思考。

科学界开始重新考虑艾奥内部可能由多个分散的岩浆储层而非统一区域构成,这些岩浆房存在于艾奥地壳不同深度,作为火山物质的供应源。而深部可能存在更为隐秘的高密度熔融层,其结构更接近液态核心而非传统意义上的岩浆海洋。然而,厚重且密集的熔岩难以在地幔上升到地表喷发,这意味着大规模浅层液态岩浆层的缺失对理解火山机制提出了巨大挑战。 朱诺号的测量结果也使人重新审视其“姐妹”卫星——欧罗巴。欧罗巴被认为是潜在生命栖息地,因其深埋冰层之下的全球液态盐水海洋具有宜居环境特征而备受关注。尽管艾奥和欧罗巴都受潮汐加热影响,艾奥的岩浆海洋缺失与欧罗巴盐水海洋的存在形成鲜明对比。

科学家解释称,液态水的密度大于其固态冰形式,因此较容易形成稳定的全球海洋;而液态岩浆密度低于固态岩石,因而倾向于快速上升到表面,难以形成稳定的深层液态环境。 这一区别在天体物理和行星化学领域意义重大,标志着潮汐加热对不同材料和环境的多样性效应。它不仅说明了潮汐加热作为产生内部热能的普遍动力机制,同时也强调了物质物理属性对行星演化路径的关键影响。艾奥的研究丰富了我们对地外岩石天体动力学的认识,也为理解其他外层行星卫星的潜在地质和化学活动提供了重要线索。 进一步来说,艾奥的研究成果也对地球的月球和更远的天体研究带来了启示。月球中晚期火山活动的起因一直是科学界悬而未决的问题。

新研究表明,古早时期月球可能经历过类似艾奥的潮汐变形和加热过程,导致继发的岩浆活动。这一推断打破了传统只依赖观测月球自我冷却模型的格局,提示潮汐作用在地月系统初期演化中可能扮演了重要角色。 艾奥作为太阳系公认的“地狱之月”,其火山活动的多样性和持续性让科学家们如痴如醉,但同时也充满谜团。无论是对于潮汐加热的具体动力学过程,还是内部高温熔融物质的迁移机制,系统性的了解还远远不够。每一次探测器的飞掠,每一组新数据的解读,都在削弱旧有理论的坚固基石,同时又激励科研人员开拓更具创新性和多维度的解释框架。 未来的观测任务,如持续的欧罗巴快船计划和针对火星和更远卫星的探测,都将借鉴艾奥的研究经验,采用多领域交叉技术方法,力图揭示太阳系丰富多彩的地质活动样貌。

艾奥的故事提醒我们:行星科学不仅仅是对表面形貌的观察,更是进入行星深层、探寻内在动力充满未知的旅程。这颗炽热耀眼的火山卫星,激发了人类对于地外生命起源、行星形成及演化机制的不断探寻,也昭示了科学边界需持续扩展的巨大潜力。正如科学家所言,艾奥是一只复杂难解的“野兽”,她的每一道火焰喷柱背后,都在诉说着太阳系深层动态的秘密,等待我们一层层剥开,发现令人叹为观止的自然奇迹。