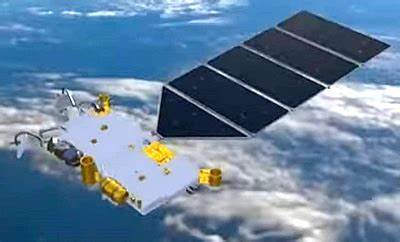

近年来,随着全球卫星互联网市场的快速增长,中国积极布局宽带卫星网络领域,以期在国际竞争中占据一席之地。千帆卫星网络(Qianfan Satellite Network),也被称为千帆星座或G60 Starlink,是中国针对SpaceX的Starlink计划打造的大型低轨通信卫星项目。该项目由上海元芯卫星技术公司牵头,计划到2030年部署超过1.5万颗卫星,覆盖全球并实现直接到手机的互联网服务。然而,近期该项目出现严重延迟,仅有90颗卫星成功发射,远未达到2025年底648颗卫星的目标,这引发了业界对其前景的广泛关注和担忧。 千帆卫星网络的设计初衷是打造庞大的低地轨道卫星群,保障高速、低延迟的全球互联网接入。相较于地面网络,卫星通信网络能够覆盖偏远地区、海上及航空交通等无法通过传统通信手段轻松触达的市场空间。

通过整合先进的卫星技术和地面网络,千帆计划实现直接将互联网信号传输至终端用户的手机设备,极大提升用户体验和网络接入的便捷度。上海元芯卫星技术作为项目主导者,背靠上海市政府的政策与资金支持,可谓是中国卫星互联网布局的重要组成部分。 然而,千帆计划的推进遇到了多方面的阻碍,最主要的问题是火箭发射能力的严重不足。随着全球卫星发射需求的爆发式增长,中国的火箭制造工业及发射场资源面临巨大压力。作为一种复杂而精密的制造工艺,航天火箭的生产线难以快速扩容以满足急剧攀升的订单数量。此外,火箭的发射窗口和场地资源有限,也令发射节奏难以加快。

北京的一位火箭工程师透露,制造与发射能力的不匹配成为了限制千帆卫星星座部署的关键瓶颈。 除了火箭短缺之外,国际空间法规对频谱和轨道资源的管理也施加了严格限制。为了防止“频谱囤积”和轨道资源浪费,国际电信联盟(ITU)等机构规定卫星运营商必须在获得频率和轨道许可后,在规定时间内部署一定比例的卫星,否则将面临撤销许可的风险。千帆项目的延迟若持续,可能导致部分频率资质失效,影响后续卫星发射计划,甚至引发国际上对轨道资源利用公平性的质疑。 从技术和市场角度而言,千帆网络面临的竞争同样激烈。SpaceX的Starlink已经部署了数千颗卫星,提供覆盖北美、欧洲以及部分亚洲地区的高速互联网。

同时,亚马逊的Kuiper项目和一众新兴卫星互联网企业也在全球卫星通信领域加速布局。千帆必须在确保卫星稳定可靠运营的基础上,快速扩大星座规模,并不断提升服务质量,才能在激烈的全球化竞争中立足。 值得关注的是,千帆项目虽依托强大的资金与政策支持,但在产业链关键环节仍存在不小挑战。如何有效提升火箭制造水平,优化发射计划,合理调配有限的轨道资源,成为项目能否如期实现目标的关键因素。此外,随着卫星星座规模的扩大,星间激光通信、卫星轨道维护、网络安全及终端应用创新等技术问题也日益凸显,亟需系统性技术投入和跨领域协同创新。 中国卫星互联网战略的大背景下,千帆网络的成功与否不仅关系到一个企业的发展,更象征着中国在全球空间互联网新赛道中的竞争力。

宽带卫星服务有望有效缩小城乡及区域数字鸿沟,推动智慧城市、物联网、自动驾驶等前沿产业发展,从而助力国家数字经济转型升级。千帆若能克服当前困境,加快大规模部署,将为实现中国“数字丝绸之路”战略提供重要支撑。 展望未来,千帆项目应采取多方面措施。首先,加快推进火箭及相关航天装备制造技术创新,提高产能与发射效率。其次,加强国际合作,合理利用全球发射资源,同时积极参与国际航天规则的制定,确保中国在轨道资源分配中的话语权。再次,加快卫星设计改进,提高卫星的集成度和寿命,降低发射和运营成本。

最后,围绕卫星互联网核心技术,深化产业生态链建设,推动上下游企业协同发展,形成多元化商业应用场景。 结论显而易见,千帆卫星网络作为中国星链的挑战者,现阶段面临严峻挑战,尤其是火箭短缺和发射资源的紧张,已导致其发展节奏被大幅拖慢。尽管如此,凭借政策扶持和技术积累,仍具备后续快速补发和追赶的潜力。如何协调好制造能力、发射计划与国际合作,成为决定项目未来能否实现宏伟蓝图的关键。中国卫星互联网的未来,离不开千帆及其背后产业链的共同努力。持续关注千帆卫星网络动态,对于洞察中国航天及数字经济全局意义重大。

。