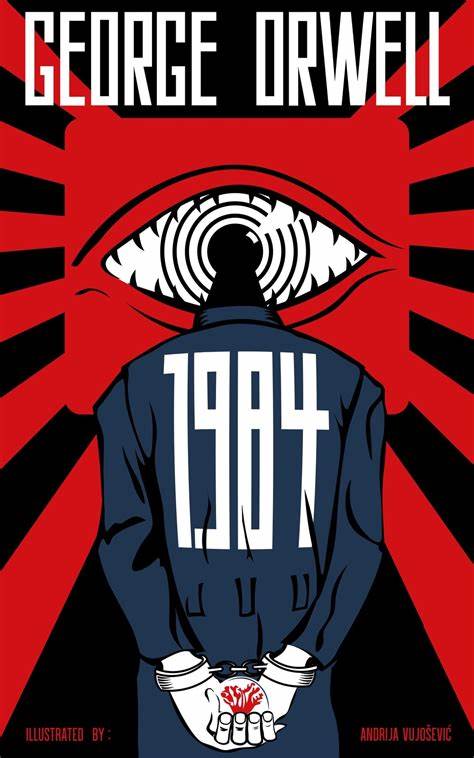

乔治·奥威尔的《1984》自问世以来,始终被视为反乌托邦文学中的巅峰之作。小说以极权主义政权为背景,描绘了一个被无处不在的监控和宣传侵蚀自由的社会。更重要的是,《1984》深刻探讨了权力如何通过控制信息和语言,制造并维护一种对“真相”的绝对垄断。这种对真相的掌控不仅是极权政权维持统治的基石,同时也折射出现代社会中潜在的信息操纵与心理控制问题。重新回顾《1984》的内容和思想,有助于我们更好地理解权力如何塑造现实,以及作为个体如何在信息爆炸的时代保持明辨是非的能力。小说的主人公温斯顿·史密斯在大洋国“真理部”工作,负责篡改历史档案,使过去的记录适应党的最新宣言和政策。

这种对历史的不断修改,直接体现了极权政府如何用过去的重写来操控现实,以达到权力不被挑战的目的。通过不断制造矛盾而又被强制接受的“真理”,党成功地让民众丧失了对现实客观性的判断。温斯顿的内心挣扎代表了每个渴望真相的个体在极权体制下的无奈与反抗。奥威尔创造的“新话”则更深刻地展示了权力对思想控制的野心。新话通过简化语言结构,限制词汇范围,旨在剥夺人们表达复杂思想的能力,最终使反抗思想难以形成。语言不单纯是沟通工具,更是认知的框架。

当思想被语言紧闭时,个体也在无形中被限制和驯服。奥威尔警示我们,控制语言就等于控制人的思想自由。现实中,现代媒体和社交平台上的信息过载和偏见报道,某种程度上如同“新话”的变种,塑造着公众的认知视野。特朗普担任美国总统后,《1984》的销量迅速攀升,反映了大众对政治环境中“后真相”时代的焦虑与警觉。“后真相”指在事实被忽视,情感和信仰优先于客观证据的时代,权力通过反复制造和强化特定话语,干涉事实的认知。这与奥威尔所描绘的政治宣传和历史篡改策略惊人相似。

奥威尔在担任BBC海外服务期间,目睹了信息如何被当作政治武器使用,这经历成为《1984》中“真理部”的创作灵感。该部门不仅负责篡改历史,更通过宣传塑造社会共识,将权力的意志强加于民众。其背后的逻辑在于,只要掌控了真相的定义权,就能实现对人们思想和行为的全方位控制。权力制造真相的过程并非只存在于黯淡的极权专制政体。民主社会同样面临信息泡沫、宣传操作和话语霸权的挑战。各种利益集团通过控制媒体话语权操纵事实,影响公众判断。

如同《1984》中的气势磅礴的宣传机器,现代社会的文化战争也充斥着对事实的夸张、曲解甚至颠倒。值得注意的是,奥威尔对语言的操纵持谨慎态度。他明确指出,虽然语言能够被改造,但其深层的文化和认知根基很难完全被顶层改变。然而语言的演变会影响人们的思维方式和价值取向,引导社会潮流和意识形态的走向。在当下全球化和互联网高度发展的背景下,信息传播速度之快,使得各种“事实”在短时间内被广泛认同或否定,真假之间界限越发模糊。正如温斯顿反复面临“2+2=5”的命题,人们在信息陷阱中挣扎,真相被权力或利益团体重塑的风险愈加突出。

奥威尔的《1984》并非仅仅是一部文学作品,更是一面镜子,映照出现代社会政治、文化和心理的隐秘角落。它提醒我们警惕权力对语言、历史和事实的垄断,呼吁维护思维的独立和真相的多元。每个人应当深入反思自己获取和判断信息的能力,防止被制造出的“真相”所愚弄或限制。大洋国中那无处不在的“老大哥”形象,象征着极权政权对个体的绝对监控和控制,成为当代社会的一种象征符号。即使现实世界并非完全照搬小说情节,但当权力开始操控信息、扭曲事实时,社会的自由基础便受到侵蚀。奥威尔的警告因此极为切实,即便技术进步为社会带来便捷,若缺少对权力和信息的警醒,则人类可能陷入更加隐秘的控制陷阱。

通过深入理解《1984》的主题,我们能更清晰地认识到真相不应是权力的私有财产,而应是社会成员共同维护的公共财富。面对当今数字媒体环境的信息战争,培养批判性思维显得尤为重要。我们应倡导多元的信息来源,鼓励公开透明的讨论氛围,以此抵抗权力制造的单一叙事和虚假真相。只有如此,社会才能避免走向奥威尔笔下的极权阴影,保障公民的知情权和思想自由。在未来,随着技术与政治的持续交织,围绕真相的争夺将愈加激烈。《1984》作为一部跨越时代的经典,依然为我们提供了宝贵的思想武器。

它促使我们不断审视权力与信息的关系,激发社会共同维护诚信与自由的决心。在数字化时代背景下,理解权力制造真相的运作机制,既关乎历史的借鉴,也关系到每个个体的社会责任。乔治·奥威尔所塑造的极权世界,是警钟长鸣的符号,提醒我们不懈追求真实与自由的价值,警惕权力滥用,抵制信息操控,守护思想和言论的独立。