在全球经济日益互联的今天,各国的经济数据比较显得愈发重要。经济学家们不断追问:全球经济到底有多快在增长?中国对全球增长的贡献是否超过美国?瑞士与加拿大,哪个国家的居民更富裕?看似简单的问题,实则蕴含着复杂的经济计算与比较方法。 在进行国际经济数据比较时,首要的步骤是将不同国家的数据转换为统一货币。每个国家的数据都是以本国货币报告的,因此,我们需要将这些数据转换为相同的标准,通常是美元。然而,转换的方法有多种,结果也因此大相径庭。本文将探讨两种主要的国际比较经济变量的方法:市场汇率和购买力平价(PPP)。

市场汇率是外汇市场上实际的汇率,而PPP是指一种货币在另一国购买相同数量的商品和服务时的汇率。为了更好地理解PPP,我们可以参考一个常用的例子——汉堡包的价格。如果在伦敦,汉堡包售价为2英镑,而在纽约售价为4美元,那么这种情况就暗示了1英镑等于2美元的PPP汇率。这一汇率与市场汇率可能存在差异,实际上,伦敦汉堡包的美元售价可能比4美元要高或低。 为了便于国家之间的价格比较,联合国和宾夕法尼亚大学于1968年建立了国际比较项目(ICP),该项目通过全球价格调查来生成PPP。从2003年至2006年,约147个参与国提供了1,000种特定产品的平均价格。

然而,如何选择更合适的方法来进行经济数据的汇总和比较,依然是经济学界面临的一大挑战。 那么,市场汇率和PPP汇率,究竟哪一种方法更优呢?答案并不简单,实际上,它取决于具体的问题。如果涉及到金融流动,例如国际间的资本流动,市场汇率显然更为合理。因为在这样的情况下,使用市场汇率能准确反映资金的实际价值。 然而,在讨论其他经济变量时,比如真实GDP增长率,情况则不那么明确。国际组织使用的不同方法各有优缺点。

例如,世界银行通常采用市场汇率来确定地区和全球GDP的权重,而国际货币基金组织(IMF)和经济合作与发展组织(OECD)则倾向于使用基于PPP汇率的权重。这使得同一经济现象可以在不同的经济研究中呈现出截然不同的面貌。 PPP的优势在于其相对稳定,而市场汇率则常常受市场波动的影响,可能导致在整体增长度量上出现较大的波动。特别是在经济相对稳定的情况下,市场汇率的波动性使得经济数据的解读变得复杂。例如,未贸易商品和服务在低收入国家通常比高收入国家便宜,如果不考虑这些价格差异,就会低估新兴市场和发展中国家消费者的购买力和整体福利。 然而,PPP也并非万无一失。

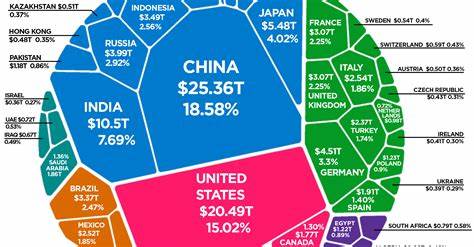

其最大的缺点在于难以精确测量。国际比较项目的统计工作规模庞大,新的价格比较数据更新间隔时间长,可能导致数据的失真。此外,并非所有国家都在该项目中有数据,包括缺失国家的数据也得经过估算,可能存在更大的不确定性。 那这种选择究竟有多大影响呢?根据各国市场与PPP汇率的比值,发展中国家的PPP汇率通常比市场汇率高出2至4倍,而发达国家则相对接近。因此,在使用PPP汇率进行数据聚合时,发展中国家的权重会远远高于市场汇率。例如,中国在全球经济中所占的比重,根据PPP汇率超过15%,而使用市场汇率计算则只有不到5%。

同样,印度使用PPP的比重为6%,但使用市场汇率则仅为1.5%。 因此,汇率的选择在全球经济增长的计算中差异显著,尤其是对发展中国家而言,而对发达国家的整体增长估计影响则相对较小。在分析全球人均收入差距时,PPP汇率略微缩小了富国与穷国之间的差距,尽管这一差距仍然异常巨大。 全球经济的确切增长速度如何?根据最新的国际货币基金组织数据,使用PPP计算,2006年全球增长率为5.1%,而使用市场汇率计算则仅为3.8%。那么,谁对全球增长的贡献更大,中国还是美国?使用PPP计算,中国的贡献位于领先地位,但若采用市场汇率,美国则占据优势。 即使在发达国家之间,所选权重的不同也会有所影响。

在市场汇率下,瑞士的每 capita收入超过加拿大,但使用PPP汇率时,则出现了反转的局面。 综上所述,在进行国际经济比较时,市场汇率与购买力平价的选择不仅影响最终数据的呈现,而且也在很大程度上影响了我们对全球经济状况的解读。因此,在未来的经济研究和政策制定中,我们既要认真分析市场汇率带来的即时反馈,也应关注PPP提供的更长远的经济福利图景。在全球化的浪潮中,把握这两种权重的重要性,将有助于更准确地理解世界经济的发展脉络。